актуальность ссср в наши дни

Освещение темы распада СССР в постсоветской и современной прессе

Актуальность исследования. Сегодня тема освещения распада СССР с каждым днем становится все актуальнее. Исследования этой проблемы развивались параллельно с формированием новой политической и территориальной структуры современной России. Примечательно, что в научных исследованиях большое место отводится поиску причин распада Советского Союза, которые и определяют нынешнее международное положение как России, так и бывших стран-республик. Многие исследователи едины во мнении, что Россия до сих пор переживает период восстановления после падения Советского Союза и задаются вопросом, был ли логичен распад СССР. В современном информационном пространстве до сих пор нет единого мнения на эту проблему как среди исследователей, так и среди журналистов и публицистов. Новизна выпускной квалификационной работы состоит в том, что поиск причин падения Советского Союза рассматривается нами через призму СМИ. Многие исследователи в своих работах анализируют причины и последствия кризиса Советского Союза без достаточной опоры на фактографическую базу, в том числе на материалы СМИ. Также среди сегодняшних исследований не представлены работы, рассматривающие современные взгляды и оценки СМИ на распад СССР. Отслеживание изменений отношения разных стран к распаду СССР помогло определить новые направления в изучении этого вопроса. В процессе исследования были использованы следующие методы: структурно-функциональный, историко-типологический, описательный, сравнительный, контент-анализа. Объектом исследования выступает пресса рубежа 1980 – 1990-х гг. и 2010-х гг., освещающая тему распада СССР, а предметом – динамика, тенденции и методы формирования общественных взглядов на вопрос распада СССР. Целью дипломной работы является выявление основных причин распада СССР в постсоветской прессе и сопоставление этих взглядов с современными точками зрения в СМИ. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1. проанализировать существующие социально-политические концепции распада СССР, определить основные причины падения Союза; 2. проанализировать советскую центральную и республиканскую прессу, освещающую тему распада СССР, определить основные тенденции, повлиявшие на падение Советского Союза; 3. проанализировать современную зарубежную прессу, освещающую тему распада СССР, определить тенденции изменения оценок и взглядов; 4. сопоставить советскую и современную точки зрения по вопросу распада СССР. Теоретическая база исследования сформирована следующими работами: социально-политическими концепциями распада СССР (В. П. Попов, А. П. Шевякин), исследованиями, посвященными истории международных отношений (А. Д. Богатуров., В. А. Ачкасов). Эмпирическая база исследования. В ходе работы были проанализированы выпуски ежедневной газеты «Известия» за период с 1985 по 1993 гг., материалы газеты «Вечерний Душанбе» за 1991 г. Также автор выборочно рассмотрел современную англо-американскую, китайскую и российскую прессу, освещающую тему распада СССР. Автором были проанализированы выпуски газет «The New York Times», «The Washington Post», «The Guardian», «Жэнминь жибао», «Известия» за период с 2012 – 2016 гг. В общей сложности было проанализировано свыше 4000 выпусков газет. Структура дипломной работы включает введение, две главы, заключение, список использованных источников и приложения.

Вуз: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Красная машина. 30 лет назад Ельцин запретил КПСС. Как Компартия подчинила себе советский народ и почему она рухнула?

Р овно 30 лет назад, 6 ноября 1991 года, президент Борис Ельцин подписал указ о прекращении деятельности КПСС и Компартии РСФСР на территории России, а также национализации их имущества. В документе подчеркивалась недопустимость попыток реанимирования гигантского механизма коммунистической партийной машины, что могло «дать ему возможность подмять под себя ростки российской демократии». К моменту, когда КПСС оказалась под запретом, лозунг из 1953 года «Народ и партия едины» давно потерял всякую актуальность. Однако миллионы коммунистов по всей стране восприняли бесславный конец КПСС как оскорбление и стали мечтать о реванше. «Лента.ру» вспоминает историю Коммунистической партии — чистки и пятилетки, проникновение во все сферы общества и двойную мораль, оглушительные аплодисменты самим себе и стремительное крушение идеалов.

Предтеча того, что коммунист Макар Нагульнов в «Поднятой целине» назвал «партией с огромным умом», оформилась еще в конце XIX века. В Минске и сейчас стоит выкрашенный в зеленый цвет деревянный домик, где в марте 1898 года состоялся I съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Участники собрались нелегально и вскоре все кроме одного подверглись аресту.

Пять лет спустя в Лондоне партия раскололась на сторонников Владимира Ленина — большевиков, и на более умеренных, кто пошел за Юлием Мартовым, — меньшевиков. Окончательно пути двух ветвей коммунистов разойдутся в июне 1917-го, когда на I Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов влиятельный меньшевик Ираклий Церетели скажет: «В России нет политической партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место».

На это ему резко ответит Ленин: «Есть такая партия!» Время спустя советская пропаганда представит знаменитую стычку как поворотный момент в борьбе большевиков за власть.

Советское или российское? Как символы СССР стали частью современной России

Русская служба Би-би-си разбиралась, какую роль в повседневной жизни современной России играет советская символика, как воспринимается обществом, и несет ли в себе прежний идеологический смысл.

«Лучшее время в истории страны»

В России об отказе от символов СССР сегодня речи не идет. Столетие Октябрьской революции в 2017 году так и не стало поводом для общественной дискуссии о прошлом и его символах. Мавзолей с телом Ленина по-прежнему стоит на главной площади страны, а власти зачастую используют ностальгию по Союзу как способ укрепить собственную популярность.

Отказ от советской символики: бывшие республики СССР

Наиболее последовательны в политике десоветизации были ныне входящие в ЕС Балтийские страны, где введен запрет на демонстрацию советской символики в общественных местах. Например, в Латвии запрещено использовать советские, а также нацистские, символы во время публичных мероприятий.

В 2011 году Грузия приняла Хартию свободы, где декларировала борьбу с советской и нацистской символикой и ввела целый ряд должностных ограничений бывшим высшим чинам Коммунистической партии и комсомола. Но на деле борьба затянулась, а годом ранее памятник Сталину в Гори сносили под покровом ночи (чтобы не расстраивать жителей города, где родился Иосиф Джугашвили) и перенесли в местный музей.

В октябре 2012 года в Молдавии вступил в силу закон, запрещающий использование «тоталитарных» советских символов в политических целях. В первую очередь закон коснулся серпа и молота, впоследствии помешав Коммунистической партии страны участвовать в выборах. Но уже в 2013 году запрет был отменен Конституционным судом, посчитавшим его противоречащим Конституции.

Власти Украины приняли целый ряд законов о декоммунизации в 2015 году. После чего по стране прокатилась волна переименований городов и населенных пунктов и были снесены памятники Ленину.

По результатам проведенного в 2018-м году опросе «Левада-центра» (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента), социологи отметили тренд на усиление ностальгии по Советскому Союзу. Тогда доля «сожалеющих» в 2,5 раза превысила тех, кто не скучает по советским временам (66% против 25% соответственно).

По словам Лихачевой, влияние Советского Союза на жизнь современной России «не может не быть огромным». С ней соглашается историк и культуролог Сергей Никитин-Римский, который убежден, что роль Советского Союза в эстетике и повседневной жизни страны сложно переоценить.

Гимн, звезды. и хоккейная форма

Не меняются в стране и названия улиц и населенных пунктов. После волны переименований в начале 1990-х, когда на карте вновь появились Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург, а в московском и питерском метро такие станции, как «Чистые пруды», «Охотный ряд» и «Сенная площадь», стремление полностью избавиться от советской топографии постепенно угасло. Сегодня во многих российских городах нетрудно найти площадь Революции или улицу Октября, а улицы Ленина часто оказываются центральными.

Цвета формы российских спортсменов на международных соревнованиях также выполняют важную функцию в формировании образа страны. Хоккейная форма российской сборной видоизменялась несколько раз с советских времен, но, в конечном итоге, вернулась к знакомому красному цвету, с добавлением синего, отсылающим к цветам триколора.

Памятники и архитектура

Архитектура советского времени продолжает формировать образы российских городов, становясь частью культурного наследия страны. Тем не менее, споры о памятниках Ленину, Сталину и другим деятелям СССР не прекращаются уже 30 лет.

Недавний опрос Левада-центра (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) показал, что если 20 лет назад вопрос установки памятника Сталину вызывал отрицательное отношение более, чем у трети россиян (36-37%), то сейчас идею такого памятника готова поддержать почти половина населения.

Более ранний опрос, проведенный в 2019 году, показал исторический рекорд популярности Сталина в новейшей истории России. Тогда больше половины опрошенных россиян рассказали о своем восхищении советским вождем или уважении к нему.

В феврале 2021 года на портале «Активный гражданин» прошло голосование о возвращении на Лубянку в Москве памятника Феликсу Дзержинскому. Хотя по итогам голосования памятник решили не возвращать, голоса москвичей разделились примерно поровну.

Однако, по мнению Ольги Дружининой, директора по развитию в Московском музее дизайна, памятники советского времени уже давно не несут в себе того идеологического смысла, который был заложен в них изначально.

Говоря о советской архитектуре, директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева обращает внимание на политическую составляющую искусства строительства в СССР:

Впрочем, именно советский конструктивизм, по ее словам, стал одним из главных достижений мирового искусства. А Ольга Дружинина из Московского музея дизайна отмечает, что работы советских архитекторов говорят об иллюзорности идеи «железного занавеса» и показывают важность контактов с внешним миром в формировании архитектурного образа страны.

Но все же, по словам Дружининой, позже, в 1960-е годы «советская символика была абсолютно святой, несмотря на послабления и контакты с Западом, выставки и дизайнерские проекты, начавшийся обмен. Советский Союз всегда подчеркивал свое отличие от капиталистического мира, другие ценности».

И все же, влияние советских традиций на архитектуру не исчезло даже после его развала. Начиная с середины 1990-х, в Москве начали строить здания в стиле, который критики назвали «неосталинским».

Искусствовед и архитектурный критик Николай Малинин вспоминает, что первые такие дома появились в Москве в районе Октябрьского поля и были разработаны компанией «Донстрой» под руководством Максима Блажко.

Малинин добавляет, что «никакого политического заказа на такую архитектуру тогда еще, конечно же, не было». По его мнению, это был удачный бизнес-ход, а также попытка переосмыслить традицию сталинской архитектуры: «Это была постмодернистская попытка прочитать сталинский стиль. Ничто не связывало этих архитекторов, как это было в сталинское время, поэтому это был более веселый, разнообразный стиль».

Заработать на советском прошлом

В начале 2000-х дизайнер Денис Симачев выпустил коллекцию одежды с советской символикой, в которую входили такие предметы, как пальто с серпом и молотом на пуговицах и рубашки, украшенные гербом СССР. При этом, сам он считал, что символы являются не более чем предметом ностальгии и воспринимаются многими «как приятные воспоминания, например, о пионерских лагерях, где все жили вместе, ели вместе и занимались спортом».

А некоторые российские предприятия сегодня успешно строят бренды и маркетинговые кампании на собственном социалистическом прошлом: кондитерская фабрика «Красный Октябрь,» ныне входящая в холдинг «Объединенные кондитеры,» торгует популярными еще в советское время конфетами «Мишка Колосапый» и «Огни Москвы». А парфюмерный хит советских женщин духи «Красная Москва» сегодня можно купить в интернет-магазине фабрики «Новая Заря».

Целевая аудитория у таких товаров по-прежнему есть, и она активна. Опрос ВЦИОМ 2014 года показал, что более 30 процентов россиян посчитало, что «советские» марки отличает высокое качество, а почти четверть сказали, что покупают продукцию этих брендов из-за хорошего вкуса.

Однако, уточняет историк, в этой ностальгии едва ли есть что-либо помимо эмоциональной составляющей, так как «содержательный аспект там минимален».

Но директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева, говоря о будущем советской символики и художественного наследия СССР говорит, что оно будет недолгим: «Мы помним, что Моисей ходил по пустыне 40 лет. То же самое происходит сейчас: мы живем в последнем отрезке этого сорокалетия, после которого мы сможем окончательно освободиться от прошлого, потому что вырастут люди, которые не знают, что такое Советский Союз».

При оформлении статьи использовались фотографии G etty I mages

Лишь бы не было страны. 30 лет назад власть и народ решали судьбу СССР. Почему никто не захотел спасать Союз?

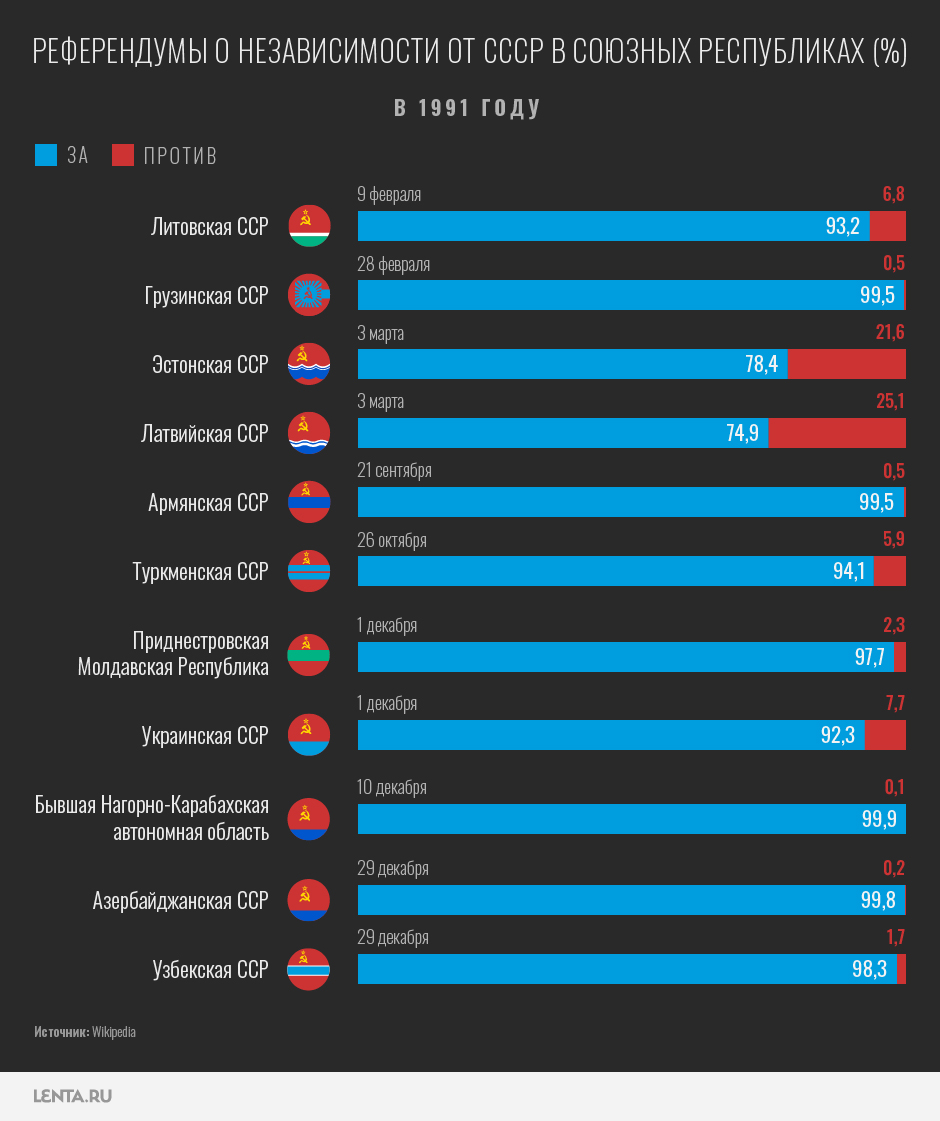

Сегодня, спустя 30 лет после развала СССР, многие уверены, что он стал результатом кулуарных договоренностей руководителей РСФСР, Белорусской ССР и Украинской ССР, подписавших 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще соглашение о роспуске Союза. Кто-то даже называет Бориса Ельцина, Станислава Шушкевича и Леонида Кравчука предателями, погубившими великую страну. Сегодня мало кто осознает, что фатальное для СССР решение было принято гораздо раньше, когда союзное руководство проигнорировало итоги референдума 17 марта 1991 года, на котором большинство граждан высказались за сохранение Союза. Ответом на бездействие центральных властей стала волна референдумов о независимости, прокатившаяся по союзным республикам. И на этот раз братские народы решили, что распад страны — историческая реальность, которую надо принять. В рамках спецпроекта, посвященного 30-й годовщине распада Советского Союза, «Лента.ру» вспоминает события тех лет, чтобы понять, почему граждане СССР за какие-то полгода изменили свое мнение и решили разойтись по отдельным независимым государствам.

Выбор был

Еще с 1988 года Советский Союз постоянно лихорадило, то и дело в разных частях страны возникали конфликты: Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье — и это далеко не полный список горячих точек. Тогда же начался «парад суверенитетов»: 16 ноября 1988 года Верховный совет Эстонской ССР принял декларацию, в которой провозгласил верховенство местных законов и органов власти. Аналогичные декларации в 1989-м приняли в Литовской ССР, Латвийской ССР и Азербайджанской ССР. В 1990 году — в остальных республиках, включая РСФСР. Процесс становился необратимым.

Первой советской республикой, провозгласившей независимость, стала Литва: 11 марта 1990 года соответствующий акт принял Верховый совет Литовской ССР. Тогда стало окончательно понятно, что все эти годы СССР держался на негласном договоре элит. Но разраставшийся экономический кризис, межэтнические конфликты и давно назревшая необходимость перемен этот договор нарушили.

Референдум о независимости Армении, 21 сентября 1991 года

Фото: Dieter Endlicher / AP

На этом фоне президент СССР Михаил Горбачев предложил заключить новый Союзный договор, в котором права республик были бы существенно расширены. В декабре 1990-го IV Съезд народных депутатов, который, согласно Конституции, был высшим органом государственной власти в стране, принял решение провести референдум о сохранении СССР и разработке нового Союзного договора.

Референдум стал единственным в своем роде примером проявления прямой демократии в истории Советского Союза. Голосование было назначено на 17 марта 1991 года. Гражданам нужно было ответить «Да» или «Нет» на один вопрос:

Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут гарантироваться права и свободы человека?

При этом во всесоюзном референдуме участвовали не все республики. От проведения централизованного голосования отказались в Литве, Латвии, Эстонии, Грузии, Молдавии и Армении. Референдум там проводился в отдельных районах: участки для голосования работали в ряде организаций, на предприятиях и в воинских частях.

О том, что страна действительно начала трещать по швам, говорил и тот факт, что отдельные административно-территориальные единицы республик, отказавшихся проводить референдум, участвовали в нем самостоятельно: Абхазская ССР (в референдуме о сохранении СССР участвовало меньшинство, тогда как большинство жителей Абхазской автономной республики голосовали на референдуме о восстановлении независимости единой Грузии), Юго-Осетинская автономная область, Гагаузия и Приднестровье.

Еще несколько республик, согласившихся участвовать в референдуме, изменили форму его проведения. Так, в Украинской ССР к оригинальному вопросу был добавлен еще один: «Согласны ли вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?» А в РСФСР одновременно проходил еще один референдум — на нем граждан спросили о необходимости «введения поста Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием».

По факту это был референдум доверия Горбачеву. Более того, его оппоненты сыграли на очень интересной политтехнологии. До сих пор современники вспоминают невнятную формулировку вопроса. Да, она длинная и могла бы быть понятнее, но в действительности все было довольно четко: стоял вопрос о сохранении Советского Союза, но уточнялось, что он подлежит обновлению

Сохранить Союз

Из 185,6 миллиона граждан СССР с правом голоса в референдуме приняли участие 148,5 миллиона человек, то есть 79,5 процента. За сохранение Советского Союза высказались 113,5 миллиона человек.

Проводимый в условиях острейшего политического и экономического кризиса, в условиях начавшегося демонтажа советской системы госуправления, референдум показал, что даже вопреки нарастающему расколу советские люди хотели продолжать жить в едином социалистическом государстве.

Вместе с тем, как рассказал «Ленте.ру» политолог, доцент философского факультета Московского государственного университета (МГУ) Борис Межуев, многие проголосовавшие на референдуме не осознавали последствий своих действий. «Жители РСФСР голосовали за Союз и вместе с тем на том же референдуме создавали параллельную структуру власти в лице президента РСФСР, то ли не понимая, что одно действие противоречит другому, то ли просто не желая понимать реалии. Ельцин в 1991 году фактически поддержал страны Прибалтики в их стремлении к независимости от СССР, и тем не менее люди голосовали за Союз и вместе с тем выбирали Ельцина», — подчеркнул Межуев.

В один день в РСФСР фактически состоялось два референдума — и население поддержало две противоборствующие модели развития страны, проголосовав за сохранение СССР и введение поста президента РСФСР. Причем еще за неделю до проведения голосования, 10 марта 1991 года, в центре Москвы собралось около полумиллиона сторонников Ельцина. Они требовали отставки Горбачева и призывали голосовать против обновленной версии Советского Союза — иначе, считали они, нельзя было избавиться от антидемократического режима и вездесущей компартии.

И все же в марте 1991 года многим еще казалось, что у «обновленного» Союза есть шанс, и при всех очевидных проблемах удастся избежать государственного переворота и гражданской войны. По итогам голосования 23 апреля в Ново-Огареве Горбачев и руководители девяти бывших советских республик (некоторые из них формально оставались еще таковыми), выразивших готовность подписать новый Союзный договор, приняли «Совместное заявление» о программе действий по сохранению обновленного государства.

Михаил Горбачев в Ново-Огареве во время встречи с главами союзных республик

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Именно тогда все подписанты согласились на отделение шести не самых крупных республик: Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии, Грузии и Армении. За ними оставили право самостоятельно решить вопрос о присоединении к Союзному договору. Иными словами, в апреле 1991 года в Советском Союзе фактически осталось девять республик, вместо пятнадцати. «Заявление» стало первым значительным шагом к юридическому оформлению нового «уменьшенного» СССР.

Встреча в Ново-Огареве длилась девять с половиной часов. Первоначальный план соглашения, предложенный Горбачевым, по словам Ельцина, был переработан на 80 процентов. В «Заявление», например, не вошли многие вопросы, касающиеся разделения полномочий между союзным центром и республиками. Советская пресса тем не менее встретила с восторгом новость о завершении переговоров: действительно, произошло долгожданное заключение союза между центром и руководителями республик; Горбачев поступил решительно, пойдя на «усечение» Союза; Ельцин и другие республиканские руководители поддержали его.

В тот момент появилась надежда, что новый Союз состоится и станет началом настоящей перестройки советской системы государственного управления. Но что-то пошло не так. Как можно судить по прошествии 30 лет, идея проведения всесоюзного референдума оказалась неэффективной. Хотя поначалу, в соответствии с итогами всесоюзного голосования, в рамках продолжения так называемого новоогаревского процесса, летом 1991 года был разработан проект договора о Союзе суверенных государств (ССГ), подписание которого было назначено на 20 августа.

Под флагом независимости

Однако неудачная попытка Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) 18-21 августа помешать «курсу на ликвидацию Советского Союза» привела к срыву подписания обновленного Союзного договора. Хотя теперь понятно и хорошо известно, что целью ГКЧП была замена непопулярного Горбачева на посту главы СССР на популярного Ельцина — так путчисты намеревались спасти страну, объясняет политолог Борис Межуев.

Но инерция событий была такова, что Ельцин, чего бы он ни хотел субъективно, просто не мог согласиться с таким вариантом без утраты поддержки демократической интеллигенции и российской номенклатуры, действовавших в связке

В итоге после августовского путча процесс дезинтеграции резко ускорился. В период с 20 по 31 августа акты о независимости приняли Эстония, Латвия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Узбекистан и Киргизия. Результаты союзного референдума спустя пять месяцев после его проведения перестали иметь какое-либо значение. Напротив, почти в каждой союзной республике проводились референдумы о независимости.

Одним из главных последствий августовского путча стало голосование 1 декабря 1991 года о независимости Украины. Еще 17 марта в трех областях на западе УССР в бюллетени был внесен пункт о суверенитете союзной республики. Но руководство Украинской ССР — тогда еще советское и не вышедшее из КПСС — выжидало подходящего момента. После того как во время путча Ельцин объявил себя «заместителем» Горбачева и начал вести себя как де-факто руководитель СССР, желающий строить «сильную Россию», на Украине поняли, что настал час решительных действий.

События развивались стремительно. На 24 августа было назначено экстренное заседание Верховного совета УССР. Всем было понятно, о чем будет идти речь, поэтому накануне вечером депутаты Левко Лукьяненко и Леонтий Сандуляк написали черновик Акта провозглашения независимости. Но на заседании документ решили полностью переделать. Этим занялась специально созданная комиссия, в которую, в частности, вошли Александр Мороз, будущий многолетний глава Социалистической партии Украины, и Дмитрий Павлычко, который утверждал, что воевал в составе Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в России), но по приказу командира вступил в комсомол и партию, чтобы разлагать ее изнутри.

Проект был составлен буквально на коленке. Что интересно, Мороз позже вспоминал, как в приемной Кравчука, обсуждая Акт независимости 24 августа 1991 года, предложил убрать из текста возвеличивание Ельцина: «Когда вышли от Кравчука, я сказал: давайте уберем то, что касается заслуг Ельцина в этом процессе, потому что пройдет время, и будет неудобно ссылаться на это. Это исторический документ. Все согласились, вычеркнули и потом пошли объявлять». В итоге за независимость проголосовали почти все украинские депутаты, включая коммунистов.

[Коммунисты] поддержали независимость, потому что понимали: царские игры в Москве могут плохо закончиться для Украины. Потому что уже были Вильнюс, Тбилиси. Все сводилось к тому, кто возьмет власть — Горбачев или Ельцин, одна группа или вторая

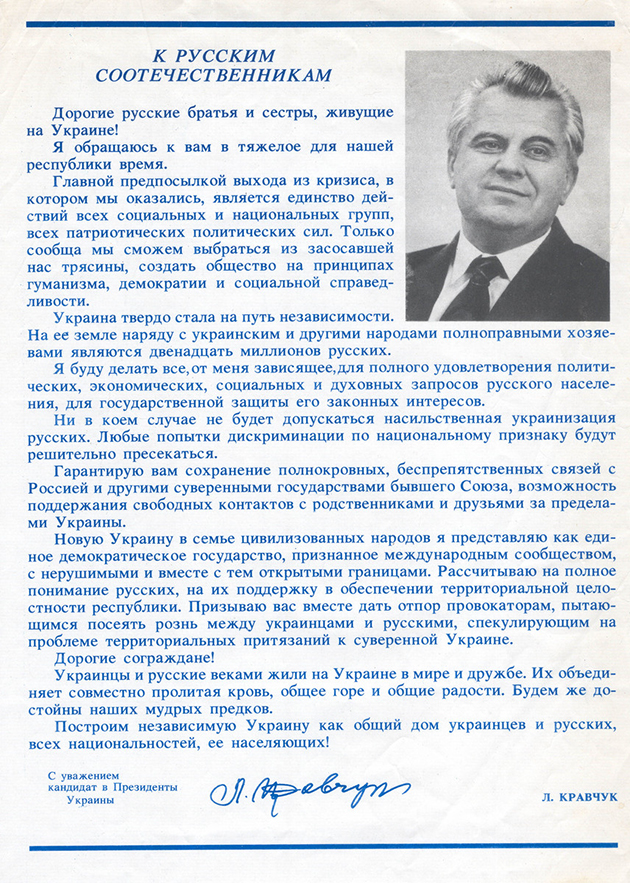

Тем не менее большая часть населения УССР явно не была настроена ломать страну и рвать связи с Россией: на мартовском всесоюзном референдуме жители УССР подавляющим большинством проголосовали за сохранение Советского Союза. Поэтому перед референдумом о независимости руководству Украины по главе с Кравчуком нужно было срочно заручиться поддержкой населения и лишить легитимности всесоюзное голосование.

Проигранная страна

План украинских властей удался. В референдуме 1 декабря 1991 года приняли участие почти 85 процентов жителей Украинской ССР, внесенных в списки. На него вынесли единственный вопрос — о провозглашении независимости. Подавляющее большинство (90 процентов) ответили «Да» самостоятельному пути — отдельно от «старшего брата». Результаты говорили сами за себя. В Донецкой области положительно высказались 83,9 процента проголосовавших; в Луганской — 83,9 процента; в Харьковской — 86,3 процента; в Одесской — 85,4 процента. На этом фоне выделялся только Крым, хотя и там идея независимости получила 54,2 процента голосов.

Многие украинские политики по сей день приводят результаты волеизъявления как свидетельство всеобщего подъема национального самосознания и стремления народа к возрождению государственности. В действительности же рекордная поддержка независимости Украины, причем даже в «пророссийских» областях, вызвала тогда удивление у многих. Но причин столь масштабного и безальтернативного голосования в реальности было немало.

Населению гарантировали не просто сохранение полнокровных беспрепятственных связей с Россией, но и меры по защите и развитию русского языка и культуры. Многие искренне надеялись, что глобально ничего не изменится, а еще — что независимость приведет к процветанию Украины. В агитационных материалах приводились показатели экономического развития, сопоставимые с Германией и Францией. Действительно, до распада СССР Украина занимала первое место в Европе по выплавке стали, добыче угля и железной руды, производству сахара.

К тому же из-за парада суверенитетов и августовского путча народ был полностью дезориентирован. Что интересно, в самом Акте провозглашения независимости, вынесенном на референдум, говорилось: «Отныне на территории Украины имеют силу исключительно Конституция и законы Украины». Но никакой другой конституции, кроме советской, на тот момент не существовало.

«Люди и на Украине, и в России, конечно, субъективно не хотели распада, и в то же время хотели твердой власти, но в Кремле ее не было видно, — говорит Борис Межуев. — И с 1990 года для всех перспектива появления твердой власти стала ассоциироваться с республиканским суверенитетом. Отсюда такое противоречивое электоральное поведение. На мой взгляд, судьба СССР была предопределена, когда Горбачев допустил появление Ельцина на посту главы Верховного Совета РСФСР, тем самым сделав неизбежным конфликт центра и России».

Далее все зависело не от референдумов, а от способности воспользоваться силой и принять все неизбежные издержки этого использования. Такой способности ни у кого в Москве не оказалось — ни у Горбачева, ни у ГКЧП. А Ельцин не мог без ущерба для себя перескочить из одного кресла в другое, хотя, может быть, и хотел этого

По мнению журналиста Олега Кашина, итоги декабрьского референдума на Украине не вполне корректно считать абсолютным согласием всего украинского народа с независимостью. «Предполагаю, что люди правых украинских взглядов действительно боролись за независимость. Но с точки зрения стандартного советского обывателя, голосование, проходившее в один день с прямыми президентскими выборами, на которых победил Кравчук, было голосованием за начальство. И здесь кроется ответ: те же самые люди, которые в марте голосовали за Союз, за Горбачева, в декабре голосовали за Кравчука, за независимость Украины», — сказал он «Ленте.ру».

Думаю, что среди участников декабрьского референдума мало кто предполагал немедленное отделение России от Украины границами. Это было пассивное, лояльное голосование. Люди отдали голоса за свою власть — не более

Как бы то ни было, референдумом Украина поставила крест на создании ССГ и дальнейшей судьбе Союза. Вскоре СССР исчез с политической карты мира. Комментируя результаты референдума, Ельцин недвусмысленно заявил, что «без Украины союзный договор теряет всякий смысл». К тому моменту 13 из 15 союзных республик (кроме России и Казахстана) уже провозгласили себя независимыми, в большинстве из них прошли аналогичные референдумы.

Агитация накануне референдума о независимости, Киев

Фото: Liu Heung Shing / Reuters

Принятое 1 декабря решение само по себе сенсацией не стало: то, что Украина рано или поздно уйдет, властям было ясно еще в августе 1991-го. Референдум лишь сделал невозможными дальнейшие мечтания: с уходом второй по мощи советской республики ни Горбачеву, ни Ельцину властвовать было не над чем.

О настроениях, которые царили тогда в советском руководстве, говорят и недавно опубликованные изложения телефонных разговоров тогдашнего президента США Джорджа Буша с советскими коллегами. «Горбачев, рассуждая о будущем Союза, приводил американскому президенту в пример США, в которых каждый штат — формально независимое государство. Он говорил, что даже положительный исход референдума на Украине не означает автоматического роспуска Советского Союза», — рассказал Олег Кашин.

Позиция Горбачева выглядит довольного уязвимой, хотя ее можно понять и даже отчасти согласиться с ней. Потому что независимые государства и правда могли стать субъектами СССР. И если представить, что Горбачеву никто бы не сопротивлялся, то ему, может быть, и удалось бы сохранить страну. Но, конечно, в тех условиях это была фантастика

Тем не менее даже после оглашения итогов референдума 5 декабря Ельцин приватно встречался с Горбачевым для обсуждения перспектив ССГ. Но в тот же день Кравчук во время своей инаугурации заявил, что Украина не станет вступать ни в какие политические союзы, а будет строить отношения с бывшими республиками СССР только на двусторонней основе. Он пообещал стране самостоятельную внешнюю политику, свою армию и собственную денежную единицу.

Леонид Кравчук после победы на президентских выборах в 1991 году

Фото: Игорь Костин / РИА Новости

В итоге новый проект Союзного договора подписать так и не удалось. 8 декабря 1991 года президенты Белоруссии, РСФСР и Украины заключили знаменитые Беловежские соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Вопреки результатам мартовского всесоюзного референдума 26 декабря 1991 года сессия Совета Республик — верхней палаты Верховного Совета СССР — приняла декларацию №142-Н о прекращении существования СССР.

События тех лет до сих пор оцениваются неоднозначно. Ясно одно: проведенное 30 лет назад голосование о сохранении СССР, как и сама страна, ушли в небытие. Референдум 17 марта 1991 года был интригой, но в итоге не дал союзным властям никакого мандата на активные действия для сохранения страны. По мнению Олега Кашина, возможность сохранения силой СССР была израсходована еще до проведения референдума, во время подавления митингов за независимость в союзных республиках. Их кульминацией стал штурм советскими войсками телебашни в Вильнюсе в ночь с 12 на 13 января 1991 года.

Итоги референдума — на его результаты были прямые ссылки в документах ГКЧП — были мандатом разве что для попытки сохранить СССР в августе 1991-го. Разумеется, попытки заведомо провальной…

Ельцин же к моменту всесоюзного голосования перехватил инициативу, посеяв слух, что референдум — не столько за СССР, сколько за антидемократическое будущее. Провальный августовский путч в умах миллионов только подтвердил его правоту — и союзные республики, воспользовавшись моментом, взяли свободу. В итоге, наплевав на мнение 78 процентов советских граждан, номенклатура распустила Советский Союз, а молчаливое большинство даже не вышло на улицы — ни за ГКЧП, ни за Горбачева, ни за сохранение своей родины.