броненосец монитор на дне

Потерянные и найденные моряки с «Монитора»

Хромолитография боя на Хэмптонском рейде, производство Луис Пранг и К.Бостон.

«Монитор» недаром назвали «консервной банкой на плоту». Он и в самом деле представлял собой своеобразный бронированный плот, выступающий в роли палубы, высота которой составляла всего лишь 18 дюймов над уровнем моря. Конструкторы судна исключили возможность поражения судовых систем и жилых помещений ниже уровня воды, поскольку все это находилось в трюме корабля. Вместо обычных пушек, монитор был вооружен двумя 11-дюймовыми орудиями Дальгрена. Эти гладкоствольные пушки, помещенные внутри вращающейся башни, позволяли экипажу вести огонь в любом направлении, не поворачивая корабль. 8 и 9 марта 1862 года конфедераты пытались прорвать блокаду кораблей Союза на реке Джеймс при помощи своего нового чуда-оружия – броненосца «Вирджиния». Корабль представлял собой переоборудованный деревянный фрегат американского флота, ранее известный как «Мерримак». Теперь его обшили броней, оснастили тараном и… в своем новом качестве двинули против кораблей федерального флота, стоявших на якоре на Хэмптонском рейде. В первый день сражения «Вирджиния» уничтожила два деревянных военных корабля Союза. На второй день в гавани появился «Монитор» и сражение приняло характер поединка между двумя разнотипными броненосными судами.

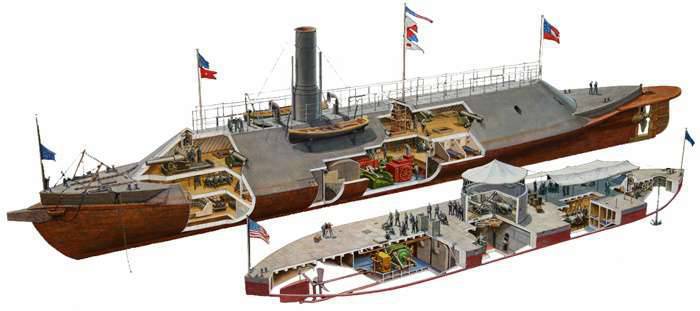

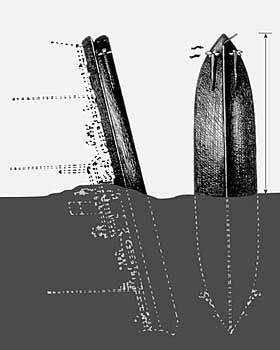

Сравнительные размеры и устройство «Монитора» и «Вирджинии».

«Монитор», проигрывавший кораблю южан по всем параметрам, был короче на 100 футов и на 3500 тонн легче, чем «Вирджиния». Но, несмотря на это, в многочасовом бою «Монитор» фактически одержал победу. Этот бой вызвал бурную реакцию в газетах, и даже сам президент Линкольн поднялся на борт корабля. Женщины же выстраивались в очередь на экскурсии, которые после этого стали водить на «Монитор», а сам корабль и его экипаж стали легендой и моментально прославились.

Затем его перегнали в бухту Чесапик, где его команда страдала больше от укусов комаров и от жары, чем от выстрелов неприятеля. 30 декабря 1862 года «Монитор» на буксире парома «Род Айленд» вышел в море в направлении на Бьюфорд и попал в сильный шторм. Уильям Килер, казначей корабля, в письме к жене описал праздничную обстановку, царившую в тот день на корабле. «В 5 часов вечера мы сели ужинать, все веселые и счастливые, и думали, что, ну качает, и пусть качает, и волны над нашими головами вызывали смех и шутки, вокруг все радовались, что наша монотонная, пассивная жизнь закончилась и наш «маленький наставник» наконец-то добавит лавров к своему имени».

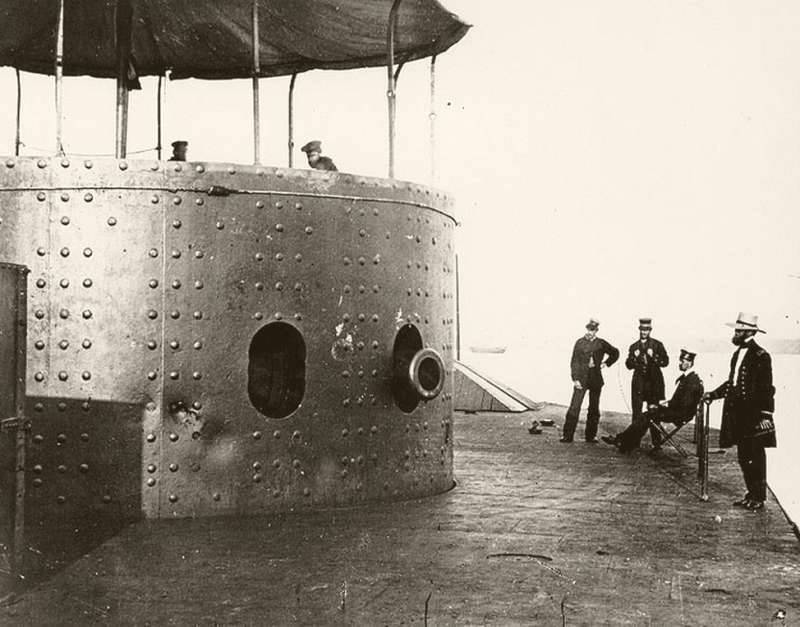

На палубе «Монитора». Фото того времени.

Но море, не переставая, нападало на корабль и положение сделалось очень серьезным. Волны достигли 20 футов в высоту и стали перекатываться через корабль, заливая его через малейшие щели. Около 11 часов вечера экипаж поднял красный фонарь на башне, что означало сигнал бедствия. С Род-Айленда немедленно отправили лодки, чтобы забрать с монитора охваченных паникой людей. Некоторых из них смыло с палубы, и они пытались добраться до спасательных лодок вплавь. Некоторые, парализованные страхом, отказались даже пробовать плыть на лодках. А затем корабль вдруг резко лег на борт, перевернулся и затонул!

Случилось это 31 декабря в 1 час ночи. С кораблем погибло двенадцать матросов и четыре офицера. Harper’s Weekly («Харперовский еженедельник») и Frank Leslie’s Illustrated Newspaper («Иллюстрированная газета Фрэнка Лесли») опубликовали некрологи, но для семей погибших этого было недостаточно. Им хотелось знать точно, где именно погиб «Монитор», но это место более века оставалось загадкой.

В 1973 году группа ученых из Морской лаборатории университета в Даке отправились в двухнедельное путешествие, чтобы найти «монитор», который был обнаружен на экране радара 27 августа 1973 года. При помощи этого прибора команда получила акустические изображения того, что лежало на глубине 230 футов под ними. В следующем году военно-морской флот США, используя глубоководный подводный аппарат, подтвердил, что «Монитор» действительно обнаружен примерно в 16 милях к юго-востоку от мыса Гаттерас.

Модели «Монитора» и «Вирджинии».

В течение следующих трех десятилетий исследователи изучали оставшиеся обломки. В 2002 году на поверхность подняли башню, оставив остальную часть корабля на дне. Многое в башне уцелело: орудия, шерсть высокого качества, банка с приправами и медальоны с выгравированными именами моряков. Были обнаружены также два скелета, причем один из них погиб, когда практически добрался до выходного люка!

Было решено, что найденные останки моряков с «Монитора» не останутся безымянными, а будут подвергнуты генетической экспертизе. Для идентификации моряков археологи отправили останки в США в совместную Центральную идентификационную лабораторию военнопленных и пропавших без вести на Гавайях для анализа. «Это очень важно опознать этих героев войны», – заявил профессор Бродвотер – руководитель экспедиции.

В свою очередь Джон Берд, директор лаборатории, пояснил, что «в затонувших кораблях могут быть очень хорошие условия для сохранения останков» из-за защитных свойств ила, который формируется над ними. Это был именно тот случай, когда внутри «Монитора» тонны угля смешались с илом, и это создало анаэробные условия, предотвращающие химические реакции и активность микроорганизмов, уничтожающих скелеты.

Используя последние достижения в области судебной криминалистики, команда Берда создала биографические профили двух матросов. HR-1 (человеческие останки 1), которого Бродвотер посчитал почти добравшимся до люка, оказался мужчиной в возрасте от 17 до 24 лет и ростом 5 футов и 7 дюймов.

Судебно-медицинские эксперты определили, что и HR-2 мог бы быть столь же высоким – 5 футов и 8 дюймов, и что ему было от 30 до 40 лет, а, судя по состоянию зубов, он курил трубку. Матрос страдал от артрита, и у него была асимметричная нога. Оба мужчины были белыми (три из 16 члены экипажа, погибшего корабля были афро-американцы).

Лиза Стансбюри занялась их опознанием. Она сопоставляла информацию из данных судебной экспертизы с биографическими записями, в том числе с медицинскими журналами других кораблей, где служили мужчины, чтобы вычислить из 16 погибших моряков этих двоих. По ее мнению, одним из них может быть 21 летний Джейкоб из Буффало, Нью-Йорк. Он входит в список людей, которые соответствуют возрасту, росту и расовой принадлежности, как это определила команда Берда. Второй моряк – это Роберт Вильямс, который родился в Уэльсе и вступил в ВМС США в 1855 году, пожарник первого класса. Его медицинская запись больше всего соответствует данным HR-2.

Монитор тонет у мыса Гаттерас. Картина современного художника.

Ученые считают, что дальнейшие анализы покажут, где родились жертвы катастрофы. Дело в том, что химический состав продовольствия и воды, потребляемой в течение первых лет жизни человека, сохраняется в эмали зубов, следы которых являются характерными для географического региона (например, зерно). Половина членов экипажа «Монитора» были иммигрантами из Европы, большинство из Ирландии. Эта информация может значительно сузить список кандидатов. Берд говорит, что исследователи из Смитсоновского института выразили заинтересованность в тестирование останков моряков. Лаборатория Дуврской военно-воздушной базы проведет сравнение митохондриальной ДНК, извлеченной из останков каждого моряка. Правда, до сих пор не удалось выявить родственников Уильямса, хотя в городе, где он жил, продолжают публиковать фотографии, чтобы найти родственников пострадавших. Правда, вроде бы удалось найти его пра-пра-племянника, который готов пройти тест на ДНК-сравнение. Тем не менее, существует очередь. На сегодня это около 750 человек, в основном из Вьетнама и корейской войны, то есть работы очень много.

31 декабря 2012 года отмечалось 150 лет со дня затопления корабля, и тогда было решено захоронить опознанных членов экипажа с воинскими почестями на Арлингтонском национальном кладбище, что и было сделано со всеми надлежащими церемониями. Собираются деньги на памятник экипажу «Монитора», регулярно проводятся памятные мероприятия и выставки в честь минувшей более чем полтора века назад войны американцев против американцев.

USS Monitor (1862)

| 4 октября 1861 года Заложен |

| 30 января 1862 года Спущен на воду |

| декабрь 1914 года Введен в строй |

| 29 декабря 1862 года Гибель |

| 987 / т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 52 / 12.5 / 3.2 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 1 ПМ 2 котла / 320 л.с. Главная ЭУ (тип/мощность) |

| 8 / узл. Скорость хода (полная/экономичная) |

| 1 ПМ 2 котла / 320 л.с. Главная ЭУ (тип/мощность) |

| 8 / узл. Скорость хода (полная/экономичная) |

Артиллерия главного калибра

Содержание

История появления

После появления в 1859 году во Франции бронированных стальными плитами плавучих батарей, позже названных в Великобритании броненосцами, характер морских сражений кардинально поменялся.

В ходе Гражданской войны в США в руках Конфедерации оказался корпус корабля Merrimack, который не был уничтожен при отступлении. На основе корпуса этого корабля было принято решение создать собственный броненосец — Virginia. Но еще до завершения реставрации, федеральные власти приняли решение создать корабль, способный противостоять силам Конфедерации.

Шведский эмигрант Джон Эриксон, который уже имел опыт создания технических новинок, предложил совершенно новый и не имеющий аналогов в мире корабль. Это при том, что он планировал завершить постройку броненосца всего за три месяца. Проект Эриксона был настолько убедительным, что президент Линкольн заявил: «Я чувствую то же, что чувствует девушка, первый раз надевающая чулок: в этом что-то есть». После этого комиссия утвердила проект нового броненосца. Джон Эриксон всего за 100 дней построил в Нью-Йорке абсолютно новый корабль и предложил назвать его Monitor. Уже 25 февраля 1862 года броненосец был введен в эксплуатацию, а 9 марта корабль прибыл в Хэмптон Роудс, штат Вирджиния.

В соответствии с Вашим запросом я представляю на Ваше утверждение имя для плавучей батареи, сооружаемой в Гринпорте. Неприступный и агрессивный характер этого корабля будет наставлять лидеров Южного Мятежа в том, что их батареи больше не являются препятствием для сил Союза. Броненосец, готовый для вторжения, будет серьёзным наставником для этих лидеров. Но есть и другие лидеры, которые также будут испуганы и впечатлены громом пушек из неприступной железной башни. «Даунинг Стрит» вряд ли будет с безразличием смотреть на очередную «новинку от янки», как этот наставник. Лордам адмиралтейства новый тип корабля будет вселять сомнения в правильности завершения четырех строящихся броненосцев по три с половиной миллиона за каждый. На этих и многих подобных им основаниях я предлагаю назвать новую батарею «Наставник» (Monitor).

Конструкция

В башне были размещены два 11-дюймовых (279-мм) гладкоствольных дульнозарядных орудия Дальгрена. Для этого они выдвигались в порты после перезарядки на талях. Данные орудия предназначались не для того чтобы пробить броню вражеской техники, а для раскола листов брони или разрушения их крепления. Но после разрыва одного из орудий этого типа на испытаниях, применяемые пороховые заряды были значительно уменьшены.

В 1906 году в интервью с последним из оставшихся в живых офицеров USS Monitor, капитаном Луисом Н. Стоддером, им было сказано:

| Мы имели приказ использовать лишь 15-фунтовые заряды чёрного пороха — при весе ядра 165 фунтов. Сейчас в пушках такого же калибра используют заряды весом от 250 до 500 фунтов пороха. Эффект же нашей стрельбы был сравним с бросанием большого каучукового мяча — столь мала была пробивающая способность наших ядер. |

Недостатки

Одним из главных недостатков была особенность конструкции броненосца — очень низкие борта. Несмотря на то, что это благотворно сказалось на защищенности корабля, но одновременно было и проблемой. Это значительно ухудшило маневренность и устойчивость USS Monitor к волнению на море. Даже при небольших волнах они просто перехлёстывали через борта. Кроме этого, негерметичные люки пропускали воду внутрь.

Во время первого похода броненосец попал в волнение на море силой всего 2-3 балла, но этого хватило для того, чтобы волны повалили низкие дымовые трубы и постепенно начали наполнять корабль водой. Положение было критическим, ведь топки котлов были залиты водой и погашены, трюмы начали наполняться дымом и водой. Даже предусмотренные для откачки воды помпы не могли работать из-за погасших котлов. Корабль начинал медленно тонуть. Лишь улучшение погоды спасло броненосец, котлы снова разожгли, а воду откачали помпами.

Также слабым местом был двигатель, который не мог обеспечить высокую скорость передвижения. Мощность в 320 л.с. (по некоторым данным — 300 л.с.) была недостаточной. Установленная система подъема якоря была очень полезной во время обстрелов, но тем самым была ослаблена носовая часть броненосца. Это повлекло за собой невозможность действовать тараном против вражеских кораблей. Были недостатки и у системы вращения башни, которая была паровой. Об этом свидетельствует цитата заместителя командира корабля лейтенанта Грина:

Гибель «Русалки»

Была гибель клипера «Опричник» в Индийском океане.

Но это было действительно другое. В первом случае произошел несчастный случай. Взрывы пороховых погребов – явление нередкое во всех странах мира в эпоху еще юной химии. Во втором – океан есть океан и, как это ни печально, он всегда берет свое.

«Русалка» же погибла в Финском заливе, без взрывов и аварий.

Рождение

После проигранной нами Крымской войны отношения между Россией и Великобританией были на грани. И война между империями многим казалась неизбежной. В России вовсю шли реформы, затронувшие буквально все сферы жизни. Коснулись они и Императорского флота. Ушла эпоха парусников, а потребность воевать с гораздо более сильным противником подстегнула морскую мысль на небывалую до того момента высоту. Ответа владычице морей готовили два: крейсерские эскадры небронированных кораблей, которые, по задумке, должны были парализовать морскую торговлю англичан, и броненосную эскадру, для прикрытия Финского залива и столицы – Петербурга.

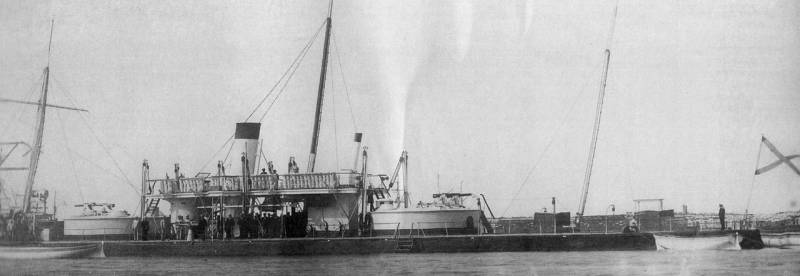

За образец были взяты мониторы – низкобортные металлические бронированные корабли с малой осадкой, никакой мореходностью, но зато с мощной защитой и артиллерией. Логика во всем этом присутствовала – этим боевым единицам океанские походы не светили. Их дело – за минными заграждениями и при поддержке фортов Кронштадта остановить британский флот и спасти столицу. Ни мореходность, ни ходовые качества в этом деле особо не важны – первостепенны броня и пушки. Конкретно «Русалку» и ее сестру-близняшку «Чародейку» заложили:

Скандал этот скорее был из области курьезов. Хотя верящие в то, что монитор погубило именно название, были тогда. Есть они и сейчас. Как бы там ни было, но весной 1869 года мониторы, классифицированные как башенные броненосные лодки, вошли в строй Балтийского флота.

Служба

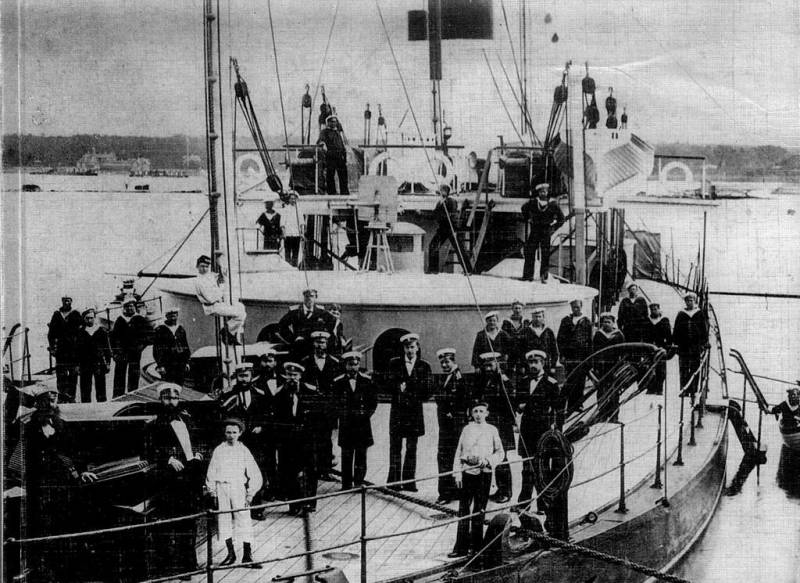

Что представляла из себя «Русалка»?

К этому стоит добавить – от ватерлинии до верхней палубы около полуметра. Тяжелая цель для артиллерии, но потенциальная жертва шторма. Хотя мониторов на Балтике построили много, и проблем с ними особо не было. В пределах Финского залива и при грамотной эксплуатации вполне себе подходящие корабли для своих задач.

А задачи менялись. Угроза нападения английского флота уменьшалась, а после 1870 года и создания Германской империи стала величиной скорее виртуальной, да и флот постоянно рос, пополняясь уже полноценными мореходными броненосцами и броненосными крейсерами.

Мониторы же с каждым годом теряли свою боевую ценность. И если при Бутакове это была действительно эскадра и школа будущих флотоводцев, то к концу 80-х годов получился музей экспонатов, к бою не пригодных, но еще подходящих для обучения новобранцев. Хотя в планах войны уже с Германией мониторы учитывали. И даже, на страх супостату, классифицировали их как броненосцы береговой обороны. В 1891 году «Русалка» прошла ремонт с заменой котлов. И двадцатидвухлетний корабль продолжил свою нелегкую работу по обучению моряков.

Здесь стоит добавить – в те времена к сроку службы кораблей единого подхода не было. С одной стороны, по корпусу они могли находиться в строю и по 50–60 лет. С другой – технический прогресс делал боевые корабли безнадежными стариками уже через 5–10 лет. В Российской империи, как и сейчас, высокому начальству нравилось, когда корабликов много. Это открывало широкие возможности для увеличения финансирования, чинопроизводства и просто тешило душу. В конце концов, ровесники «Русалки» (да и броненосные батареи постарше) будут служить еще в Русско-японскую войну в качестве именно броненосцев. И моряки, обученные на устаревшей технике, добавят головной боли их командирам. В разрезе же трагедии конкретной «Русалки» то, что она осталась в строю, пережив свою эпоху, и стало первым шагом к ее гибели.

Гибель

Когда читаешь материалы той эпохи, да и современных исследователей, трудно понять, чего в этой истории больше – разгильдяйства, непрофессионализма или все-таки стечения обстоятельств?

Все-таки корабль был хоть и старым, но надежным. Командир, 41-летний капитан 2-го ранга Виктор Христианович Иениш, был блестящим офицером, практиком и теоретиком артиллерии, автором ряда трудов. Экипаж тоже неоднократно ходил в этом районе и знал свой корабль.

Да и переход предстоял рутинный, всего-то с Ревеля в Гельсинфорс, а оттуда в Кронштадт. И меры безопасности вроде были продуманы – с «Русалкой» должна была следовать канонерская лодка «Туча». А дальше началось то, что толковать тяжело.

7 сентября 1893 года корабли вышли в море:

1. На корабль не приняли штормовые крышки люков. Для современного броненосца некритично, для монитора – шаг к катастрофе. С такой «высокой» палубой даже средней силы шторм представляет угрозу.

2. Корабль вышел в неспокойную погоду. Опять же, будь это не монитор, ничего страшного бы не произошло. Что-что, а ходить в океане русские моряки умели, причем в любую погоду. А здесь даже не океан, а исхоженная вдоль и поперек Балтика.

3. Командир «Русалки» болел, его мучили сильные головные боли. Несмотря на это он повел свой корабль на зимовку. А адмирал Бурачек, зная об этом, ему не запретил. Логику обоих понять не трудно: опытных офицеров в запасе не было, а переход, повторюсь, предстоял короткий и рутинный.

4. Волнение быстро переросло в девятибалльный шторм, опасный даже для крупных кораблей.

5. «Туча» с «Русалкой» не пошла. Точнее – пошла, но мореходная канонерка под командованием капитана 2-го ранга Николая Михайловича Лушкова быстро обогнала попутчика и дошла до Гельсинфорса самостоятельно. В рапорте Лушков ничего не сказал о судьбе «Русалки». В советские времена писали, что на борту «Тучи» была его молодая жена, и он не хотел рисковать.

6. Адмирал Бурачек до 10 сентября тревогу не поднимал, где находится корабль его отряда не интересовался. Между тем переход в 90 километров даже старая тихоходная броненосная лодка, даже в шторм, могла пройти максимум за сутки. И только когда на берег выбросило шлюпку с трупом матроса, начались поиски. Само собой, на тот момент уже бессмысленные.

Так что же произошло?

Кажется мне, что в начале перехода командира скрутил очередной приступ болезни, иначе бы столь опытный моряк попросту бы вернулся в Ревель. И «Русалка», несмотря на шторм, следовала своим курсом. Экипаж укрылся внизу, иначе единственный найденный труп не объяснить. Когда в 25 километрах от Гельсинфорса Иениш отдал приказ на возвращение, корабль накрыло волной, и он мгновенно ушел на дно, носом примерно на треть зарывшись в ил. 177 человек погибло. Спасенных не было.

«После о случившемся будут много врать»

Осенью 1893 года были организованы масштабные поиски, использовали даже воздушный шар. Впустую. В 1894 году поиски продолжили с тем же результатом. Опять ничего. Зато был вывод.

Он поставил точку в поисках.

Надо отдать должное – о семьях позаботились, назначили пенсии. В стране собрали пожертвования, отслужили панихиду. А спустя 9 лет в Ревеле поставили красивый памятник. Было и расследование, был и суд. Правда, наказания, мягко говоря, удивляют. Адмирал за явно выраженную халатность получил выговор, который ни разу не помешал его карьере:

А командира «Тучи» сделали крайним за все и отстранили от службы на три года. Лушков стал начальником Ростовского порта. Но чувство вины у него было. И закончил жизнь он в психиатрическом отделении морского госпиталя.

О «Русалке» же постепенно забыли. Тем более Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны заслонили собой старый монитор и старую катастрофу. Опять тема всплыла в 30-е годы, но, скорее, в разрезе критики «прогнившего царизма». Утверждалось, что советские водолазы корабль нашли. Но никаких документов нет, есть воспоминания.

И только в 2003 году корабль был найден эстонцами там, где он пролежал 110 лет. Тогда и подтвердилось все то, о чем подозревали бездну времени. А картина гибели стала полной и законченной. Что за давностью лет представляет интерес только для историков.

Подводя же итог, именно разгильдяйство и нарушение писанных и неписанных правил привело к гибели корабля.

А неумение извлекать уроки имело следствием то, что такого рода катастрофа стала не последней.

«Русалке» еще повезло – дурной цирк с поиском «англицких диверсантов» свернули. А вот шпиёнов, которые взорвали «Императрицу Марию» и «Новороссийск», ищут до сих пор. Так же, как следы некой американской АПЛ, потопившей «Курск». Конспирология ведь интереснее, чем поиск своих ошибок и осознание того факта, что техника отступлений от правил не прощает.

Первый в своём классе: устройство броненосца «Монитор»

Всё в этом корабле было или самым современным, или изобретённым специально для него: едва выдающийся над водой прочный и лёгкий железный корпус, минимальная высота надводного борта, железная броня на толстой деревянной подложке, паровые котлы и машина, расположенные ниже уровня воды. Такая конструкция делала «Монитор» очень сложной целью для вражеской артиллерии – в этот корабль было трудно попасть, еще труднее было пробиться к его жизненно важным механизмам.

Впрочем, «Монитор» имел и серьезные недостатки – крайне плохую мореходность, низкую скорость, весьма ограниченный обзор из броневой рубки, совершенно не подходящую для тарана носовую часть и крошечный запас плавучести. Тем не менее, этот корабль стал быстрой и качественной реализацией удачной концепции, имел успешную боевую биографию и по праву заслужил статус национального символа США.

В новом интерактивном проекте портала Warspot вы можете ознакомиться с внешним видом и внутренним устройством американского броненосца «Монитор», описанными на основании архивных чертежей, свидетельств современников и фактически сохранившихся частей корабля.

Элементы корабля обозначены значками-маркерами. Чтобы ознакомиться с тем или иным элементом, наведите курсор на соответствующий маркер и щёлкните по нему.

Двигательная установка

Перо балансирного руля

При перекладке балансирного руля встречные потоки воды содействовали его отклонению своим давлением на заднюю часть пера. Это позволяло прилагать меньше усилий для вращения штурвала при ручном приводе руля. Балансирный руль позволял обойтись одним членом экипажа (рулевым) для управления кораблем.

Четырехлопастной гребной винт

На большинстве винтовых пароходов середины XIX века устанавливали двухлопастные гребные винты, которые имели больший КПД, но часто ломались. По замыслу изобретателя, более прочный винт с четырьмя лопастями должен был работать плавнее и тише. На практике оказалось, что вращаясь, такой винт приводит к столь же сильным сотрясениям кормы, что и двухлопастной – проблема состояла в форме рабочей поверхности винта. Однако для военного корабля большая надежность четырёхлопастного винта была важнее.

Паровой конденсатор

Паровые котлы могут превращать в пар пресную или соленую морскую воду. Для кипячения соленой воды нужно потратить больше угля, а соли, оставшиеся после испарения воды, засоряют котел и вскоре приводят к поломке паровой машины. Очевидно, что лучше всего питать котлы пресной водой, однако в открытом море ее неоткуда взять. Можно везти пресную воду с собой, но в таком случае она займет много пространства и будет тяжелым бесполезным грузом. Эрикссон решил эту проблему. До начала работы котлы заполнялись пресной водой, затем выработанный пар приводил в действие паровую машину, после чего охлаждался и оседал в специальном конденсаторе. Затем конденсат снова подавался в котлы. Хотя часть воды испарялась, и приходилось брать соленую забортную воду, это был более эффективный способ, чем простое использование соленой воды. Побочным, но не менее важным эффектом стала возможность опреснять воду для нужд экипажа. Дальность действия пароходов в море больше не ограничивалась наличием пресной воды.

Паровая машина

Одной из ключевых идей, реализованных при строительстве «Монитора», стала минимально возможная высота надводного борта – защитить механизмы корабля должна была сама толща воды. Для этого нужно было разместить эти механизмы ниже ватерлинии – проблема состояла в габаритах обычных паровых машин. Эрикссон не мог просто взять и поставить на свой броненосец готовую паровую машину – она была бы слишком громоздкой и не уместилась бы только в подводной части. Инженер справился с задачей, создав компактную машину с оппозитным расположением цилиндров.

Угольный бункер

Коробчатый огнетрубный паровой котел

Для обеспечения паром основной и вспомогательных паровых машин на «Мониторе» установили четыре огнетрубных коробчатых котла, в каждый из которых уголь загружался в одну топку. Огнетрубными называют паровые котлы, в которых продукты сгорания топлива движутся внутри труб, снаружи омываемых водой. Корпус огнетрубного котла заполняется питательной водой с таким расчетом, чтобы она покрывала все поверхности нагрева и огневую камеру с учетом возможных кренов и дифферентов судна. Расход воды, испарившейся в котле, восполняется подачей свежей воды.

Дымовая труба

Дымовая труба служила для отвода из паровых котлов продуктов сгорания, а также увеличения тяги в топках котлов. Первоначально высокая цилиндрическая труба предусмотрена не была, а роль дымоходов выполняли два невысоких короба. В боевом положении они убирались, тяга резко падала, и максимальная скорость броненосца снижалась с 7 до 5 узлов. После сражения на Хэмптонском рейде на «Монитор» была установлена новая высокая цилиндрическая труба, которую при необходимости можно было снять силами экипажа.

Вентиляционная труба

Башня и артиллерия

Бронированная башня с круговым сектором вращения считается «изюминкой» проекта «Монитор». Принято считать, что конструкцию этого сложного и причудливого механизма разработал сам Эрикссон, однако это не так. Изобретателем башни, использованной на «Мониторе», стал американец Теодор Тимби. В конце 1840-х годов он разработал башню для военных нужд армии и флота. Для демонстрации своего изобретения Тимби изготовил масштабную модель, которую продал администрации Белого дома. За использование своей башни в конструкции первого монитора Тимби получил 13 500 долларов, что составило 5% от общей суммы выплаченных вознаграждений. Известно, что Эрикссон старался не акцентировать внимание на этом вопросе – видимо, его вполне устраивало повсеместное использование термина «башня Эрикссона».

Правая паровая машина привода вращения

Для вращения башни использовался своеобразный механизм, по своему действию схожий с домкратом. Вначале две паровые машины приподнимали всю башню над палубой корабля, а затем привод вращения поворачивал ее вокруг своей оси. После этого башня снова опускалась на палубу. В бою осколки снарядов нередко попадали в щель между поднятой башней и палубой – иногда это приводило к заклиниванию башни и невозможности её вращения.

Механизм привода вращения

Полное круговое вращение осуществлялось за 22,5 секунды. При этом моряки отмечали, что навести башню точно на цель невозможно.

Вооружение

Первые «дальгрены» поступили на вооружение американского флота в 1855 году (это были 152-мм пушки). Вскоре номенклатура орудий была расширена, и началось производство целой линейки калибров: 6, 8, 9, 10, 11 и даже 15 и 20 дюймов. За характерную внешность за пушками Дальгрена закрепилось прозвище «бутылки с содовой». 11-дюймовая пушка была разработана и принята на вооружение в 1856 году. Всего до 1864 года на государственных арсеналах и частных сталелитейных заводах было изготовлено 465 единиц.