броненосец петропавловск на дне фото

Последний бой флагмана Российские поисковики обнаружили корабль вице-адмирала Макарова

В феврале 1904 года еще ничего не было потеряно. Пусть главные силы Тихоокеанской эскадры и были блокированы в Порт-Артуре хитрыми самураями, сама крепость еще не подверглась осаде. Российская империя хоть и была на пороге первой революции, тем не менее со скрипом начала раскручивать маховики своей военной машины. Особую надежду на перелом в войне внушало назначение на Тихий океан вице-адмирала Степана Осиповича Макарова, авторитет которого на флоте был непререкаем. И не только на российском флоте, но и на кораблях противника. Однако истории было угодно распорядиться так, что командовать кораблями адмиралу оставалось чуть более месяца. И флагманскому броненосцу Макарова предстояло скрыться от своих соотечественников в водах Желтого моря на сто лет.

У Порт-Артура

Новый командующий флотом, в которого свято верили и рядовые матросы, и офицеры, организовал регулярные выходы эскадры в море для производства маневрирования и стрельб. Один из пионеров минного дела, Макаров перекрыл порт-артурскую гавань минными заграждениями, проводя при этом и траление мин противника на внешнем рейде. Макаров лично выводил флот в море для отражения атак японских миноносцев и маневрирования. Флагманским кораблем 27 февраля он выбрал броненосец «Петропавловск».

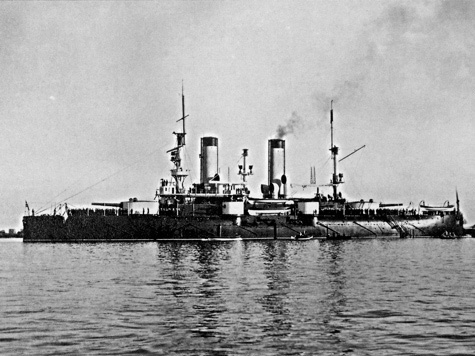

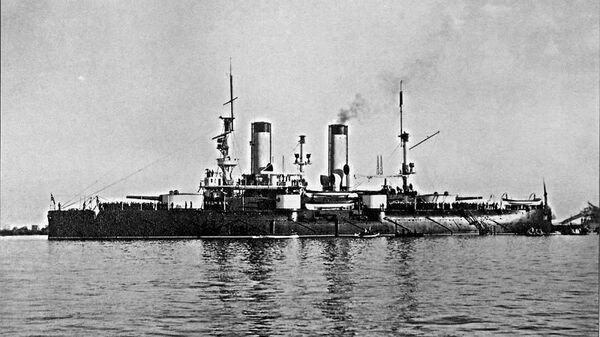

Этот корабль, 1894 года постройки, имел водоизмещение в 11354 тонны, длину в 112 и ширину в 21 метр. Экипаж броненосца, с учетом прикомандированного штаба флагмана, насчитывал более 700 человек. Вооружение «Петропавловска» состояло из 56 пушек различного калибра и шести торпедных аппаратов. Максимальная скорость корабля составляла 16,86 узла. На Дальнем Востоке броненосец базировался с 1900 года, успев принять участие в подавлении боксерского восстания в Китае. К моменту спуска на воду «Петропавловск» был вполне современным кораблем, однако к началу русско-японской войны многие элементы его вооружения и бронирования успели устареть.

Вместе с вице-адмиралом Макаровым и сопровождавшим его Верещагиным погибли около 650 человек экипажа. Шлюпки с других российских кораблей подобрали 80 человек, включая командира корабля капитана 1-го ранга Николая Яковлева, а также двоюродного брата императора Николая II, великого князя Кирилла Владимировича, состоявшего при штабе Макарова начальником военно-морского отдела.

Сто лет спустя

В частности, из кают по левому борту кормовой части броненосца на средней и нижней палубах были извлечены останки шести человек. Как сообщал в Санкт-Петербург российский консул в Дайрене (Дальний, Далянь) Вильгельм Траутшольд, Сакураи предложил передать останки вместе с некоторыми вещами, найденными там же, российским властям. Сакураи рассказал дипломату, что в первой обследованной им каюте находился прах, принадлежащий, судя по найденным при нем орденам и бумажнику с пачкой визитных карточек, начальнику штаба командующего флотом контр-адмиралу Михаилу Моласу. Также тела были обнаружены еще в трех офицерских каютах и в двух помещениях для экипажа. Позже спасшийся при взрыве «Петропавловска» капитан Яковлев подтвердил, что одни из останков принадлежат Моласу. Они, как и другие обнаруженные тела, были погребены в 1913 году на русском кладбище Порт-Артура.

Позже вставал вопрос о перевозе останков контр-адмирала в Россию, однако последовавшая затем Первая мировая война, революция и Гражданская война на долгие годы закрыли не только эту тему, но и вообще сделали неактуальными вопросы розысков и чествования кораблей и моряков царской России.

Только в 2000-х годах были предприняты новые попытки обнаружить «Петропавловск». Эти работы взял на себя поисково-исследовательский центра «Искра» Тихоокеанского флота РФ. Экспедиция «Искры», стартовавшая летом этого года, с 21 октября по 6 ноября вела поиски в районе Люйшуня (бывший Порт-Артур). Поисковиками был обнаружен металлический корпус длиной около 70 метров и шириной до 13 метров, который возвышается на два метра над морским дном. По описаниям, имеющимся в российских архивах, этот объект похож на останки «Петропавловска», который, как уже было сказано, в результате взрыва разломился на две части.

По мнению директора «Искры» Владимира Карташева, найденные остатки корпуса «на сто процентов» принадлежат «Петропавловску», однако окончательные выводы, в любом случае, можно будет сделать только после обработки всех собранных данных. По крайней мере, «Искра» уже успела зарекомендовать себя в качестве серьезной организации, обнаружив в 2006 году в Корейском проливе место гибели другого участника русско-японской войны, крейсера «Рюрик», погибшего в том же далеком 1904-м.

Флагман на дне

У берегов Китая обнаружили легендарный русский броненосец

31 марта 1904 года, в разгар Русско-японской войны, произошло одно из самых трагических событий за всю историю отечественного флота. В Желтом море взорвался на мине флагман русской эскадры броненосец «Петропавловск», на котором погибли более 600 человек и в их числе выдающийся флотоводец адмирал С.О.Макаров и знаменитый художник-баталист В.В.Верещагин. Сейчас, почти 108 лет спустя, поисковая экспедиция сумела найти останки легендарного корабля.

Несколько раз предпринимались попытки обследовать лежащий на дне «Петропавловск». Впервые это сделали в 1912 г. хозяйничавшие в Порт-Артуре японцы. Тогда водолазы нашли на глубине обе половинки расколотого взрывом броненосца. Рядом на дне были обнаружены останки шести русских моряков в полной форме. Эти останки подняли и захоронили на военном кладбище в Порт-Артуре.

Много лет спустя, уже в конце в газетах появилась информация, что китайцы (после Мировой войны они вновь владели военно-морской базой Порт-Артур, переименовав ее в Люйшунь) намереваются тщательно «обшарить» «Петропавловск» в надежде найти на нем драгоценности, золотые монеты и ордена, принадлежавшие командиру, офицерам экипажа и чинам штаба эскадры. Однако эти «прожекты» так и не были осуществлены. А вот экспедицию российского клуба «Восток», целью которой было обследование «Петропавловска», китайцы в то время не разрешили, ссылаясь на близость зоны ее работы к своей военно-морской базе.

Нынешний поиск «Петропавловска» удалось организовать после долгих, растянувшихся на 4 года, переговоров и согласований с восточным соседом. В итоге была создана совместная российско-китайская экспедиция. С нашей стороны в ней принял участие Морской поисково-исследовательский центр Тихоокеанского флота «Искра». Поисковые работы начались 21 октября, но лишь 6 ноября удалось достичь цели: был найден металлический массив длиной около 70 м и шириной до 13 м, который возвышается на два метра над морским дном. По словам советника-посланника посольства России в Китае Евгения Томихина, предварительные выводы, сделанные российскими специалистами, «позволяют с высокой долей вероятности говорить, что найденный объект является именно броненосцем «Петропавловск». Каких-либо планов по подъему броненосца или отдельных предметов с него пока нет.

В связи с находкой, сделанной в Желтом море, корреспондент «МК» связался с внуком художника В.В.Верещагина Александром Плевако.

— Сразу после гибели «Петропавловска» удалось выловить из воды форменное пальто адмирала Макарова, но от Василия Верещагина (а по свидетельствам очевидцев, в момент взрыва он находился на мостике рядом с командующим эскадрой) не уцелело вообще ничего, — рассказывает Александр Сергеевич. — Поисковые работы проводившиеся потом, не дали результатов, так что я уже и не надеюсь, что когда-нибудь со дна морского удастся поднять какую-то «весточку» от моего деда. Но, конечно, безмерно рад буду обмануться в таком своем пессимизме.

Этот день в истории: 1904 год — гибель броненосца «Петропавловск»

13 апреля 1904 года во время русско-японской войны (1903−1905) на рейде осажденного Порт-Артура на японской мине подорвался и затонул флагман русской Тихоокеанской эскадры броненосец «Петропавловск». В числе погибших были командующий вице-адмирал Степан Осипович Макаров и известный художник-баталист Василий Верещагин.

Осадив Порт-Артур, японский адмирал Хэйхатиро Того разработал план по блокаде и уничтожению русского флота. Суть его заключалось в том, чтобы скрытно поставить напротив выхода из гавани минное заграждение, а затем выманить на него русскую эскадру отрядом — «приманкой» из крейсеров.

В ночь на 13 апреля 1904 года японские минные заградители провели постановку мин под прикрытием четырёх отрядов эсминцев. Японский отряд был обнаружен, однако командующий флотом С. О. Макаров посчитал, что подозрительные корабли — русские миноносцы, направленные им в дозор. Накануне вечером командующий флотом решил провести ночной поиск в районе островов Эллиот и в случае обнаружения противника атаковать его торпедами.

Вскоре после выхода в море миноносцы «Смелый» и «Страшный» отстали от своего отряда, а затем и вовсе разлучились, и действовали самостоятельно. Дойдя до Эллиота и не обнаружив там противника, отряд повернул обратно. Шесть кораблей благополучно вернулись в Порт-Артур. Отставший «Страшный» наткнулся на один из отрядов японских миноносцев, прикрывавших постановку. На рассвете русский миноносец был атакован и после неравного боя потоплен. Вышедший ему на помощь броненосный крейсер «Баян» был обстрелян подошедшими крейсерами противника. Подняв из воды 5 матросов, уцелевших из экипажа погибшего миноносца, «Баян» полным ходом направился в базу.

Не ожидая выхода всех кораблей и не отдав приказа протралить рейд, С. О. Макаров в 7 часов повёл броненосцы «Петропавловск», «Полтава» и четыре крейсера к месту гибели «Страшного», успешно миновав минное поле. «Петропавловск» открыл огонь по японским крейсерам; японцы отступили на восток, где вскоре показались главные силы их флота. Русский отряд повернул к Порт-Артуру. Здесь к нему присоединились броненосцы «Победа» и «Пересвет», после чего С. О. Макаров вновь пошёл на сближение с противником, не подозревая, что на этот раз курс вёл прямо на мины.

Шлюпки с других кораблей бросились подбирать плававших в воде людей. Удалось спасти 80 человек, включая командира корабля капитана 1-го ранга Н. М. Яковлева, а также начальника военно-морского отдела штаба командующего флотом на Тихом океане капитана II ранга Великого Князя Кирилла Владимировича (двоюродного брата императора Николая II). Но поиски командующего флотом не принесли результатов. Вице-адмирал С. О. Макаров погиб вместе с 10 штабными офицерами, включая начальника штаба контр-адмирала М. П. Моласа.

Погибли также 18 корабельных офицеров, 652 матроса. Кроме того, среди погибших был известный художник-баталист В. В. Верещагин, делавший наброски для будущих картин во время похода.

Гибель «Петропавловска» крайне отрицательно повлияла на боевую деятельность Тихоокеанской эскадры. Флот потерял не только один из броненосцев, но и талантливого руководителя и организатора обороны Порт-Артура вице-адмирала С. О. Макарова, пользовавшегося у личного состава любовью и уважением.

Броненосец «Петропавловск» и мина, взорвавшая российскую империю

Сергей Варшавчик, обозреватель РИА Новости.

Российско-китайская экспедиция, которая в начале ноября обнаружила затонувший близ Порт-Артура российский броненосец «Петропавловск», заставила вспомнить, какую утрату понесла Россия весной 1904 года. Тогда на броненосце погибли командующий Тихоокеанской эскадрой адмирал Степан Макаров и один из лучших отечественных художников Василий Верещагин.

Человек с искрой

Ход бесславной русско-японской войны, возможно, был бы другим, не наскочи флагман 1-й Тихоокеанской эскадры броненосец «Петропавловск» на японские мины. Это случилось 13 апреля (по новому стилю) 1904 года, и привело к детонации боеприпасов, взрыву котлов и почти мгновенной гибели корабля. Разломившись пополам, он стремительно ушел под воду, унося с собой жизни 620 матросов, 29 корабельных и штабных офицеров, а также известного русского флотоводца адмирала Степана Макарова и художника-баталиста Василия Верещагина.

Что же касается Рожественского, то в мае 1905 года 2-я эскадра Тихоокеанского флота под его командованием потерпела в Цусимском сражении сокрушительное поражение. Сам он попал в японский плен. Впоследствии был судим на родине, но оправдан, как человек, получивший тяжелое ранение. После войны написал: «Будь у меня хоть искра гражданского мужества, я должен был бы кричать на весь мир: берегите эти последние ресурсы флота! Не отсылайте их на истребление! Но у меня не оказалось нужной искры».

Позора Цусимы могло не быть

Один из свидетелей гибели «Петропавловска», морской офицер Владимир Семенов так описывал свои впечатления от случившегося: «Ужасный день. Никогда, ни до того, ни после, в самых тяжелых условиях войны, не приходилось переживать такого чувства подавленности, такого гнета неотразимого сознания непоправимости разразившегося удара. Это было общее настроение».

Исаев считает, что, будь жив Макаров, не случилось бы и позорного поражения русского флота в Цусимском сражении в мае 1905 года, поскольку соотношение сил в сражении было бы более равным, а командовал бы русской эскадрой более достойный адмирал.

Баталист с пацифистскими убеждениями

В траурной речи Илья Репин назвал Василия Верещагина «колоссом», глядя на которого, «все кажется вокруг таким маленьким, ничтожным». Оставляя в стороне излишнюю эмоциональность такой оценки, согласимся, что художественный мир России потерял поистине уникальную личность.

В интервью РИА Новости исполнительный директор Международного совета музеев Галина Андреева отметила, что в Верещагине поражает масштабность его дарования. Одним из первых его заметил российский меценат Павел Третьяков, украсивший работами художника свою знаменитую галерею. По мнению эксперта, в Верещагине причудливо переплелись военное образование и глубокие гуманистические убеждения, доходящие чуть ли не до пацифизма.

Она отметила, что его картины, написанные по итогам путешествий в Индию и на Средний Восток, отличаются не только своей художественной ценностью, но и до сих пор обладают научным и историческим значением. В канун 200-летия войны 1812 года, по словам собеседника агентства, есть и особый интерес к серии работ Верещагина, посвященных той войне.

Репин, вспоминая Верещагина, написал, что художник предвидел трагический финал войны с японцами, но с ее началом, «как истинный рыцарь, даже тайно от семьи, сейчас же полетел в Порт-Артур, в самый опасный пункт».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Трагедия броненосца «Петропавловск»

Прибыв в Порт-Артур в 1900 году, броненосец с места в карьер принял участие в масштабных учебных стрельбах, где экипаж продемонстрировал отличную выучку и профессионализм. Численность команды составляла чуть более 600 нижних чинов, и около 25 офицеров.

Экипаж броненосца «петропавловск»

27 января 1904 года началась Русско-японская война. Без соблюдения каких либо традиций и принципов войны, японцы коварно атаковали русские корабли, стоявшие на внешней рейде Порт-Артура. Там же и находился «Петропавловск», лишь по счастливой случайности не получивший в ходе атаки никаких повреждений.

Броненосец «Петропавловск» на внутренней рейде Порт-Артура

Экипаж броненосца «Петропавловск» встречает нового командующего флотом.

Кроме прочего, Макаров был блестящим морским тактиком. При его руководстве эскадра, путем тренировок, на несколько часов сократила время выхода на внешний рейд, что было незаменимо в случае внезапного появления неприятеля. Регулярные ночные разведки, проводимые силами миноносцев, заставляли адмирала Х. Того намного осторожнее проводить свои операции под Порт-Артуром. К несчастью, такое положение дел продлилось недолго.

С самого начала военных действий, загнав порт-артурскую эскадру на внутренний рейд, адмирал японского флота Х. Того предпринимал неоднократные попытки закрыть проход в бухту брандерами(старыми пароходами). Но эти попытки не увенчались успехом, так как либо сторожевые миноносцы топили их, либо они шли ко дну благодаря точной стрельбе береговых батарей: Батарея «Электрический утес». Герои Порт-Артура.

Тогда японское командование разработало хитрый план по нанесению сокрушительного удара 1-й Тихоокеанской эскадре флота Российской империи. Было решено незаметно заминировать прибрежные воды Порт-Артура, с тем чтобы потом с помощью легких крейсеров выманить основные русские силы на минное поле. В ночь на 31 марта 1904 года минирование, под охраной нескольких эсминцев японского флота, было произведено.

Как раз в эту ночь, по распоряжению Макарова, в поиск к островам Сапшантау убыл отряд миноносцев из Порт-Артура. Разминувшись с силами японцев русские корабли ушли в ночь. В ходе поиска миноносец «Страшный» отстал, заблудился и к утру самостоятельно направился в базу. Однако, на подступах к Порт-Артуру он столкнулся как раз с группой японских эсминцев, прикрывавших постановку мин. Не имея возможности уйти от встречи с превосходящими силами врага, «Страшный» вступил в героический бой.

Крейсер «Баян» выходит на помощь миноносцу «Страшный»

Фотография гибели броненосца «Петропавловск»

Шлюпки с других кораблей поспешили на место гибели «Петропавловска», но спасти сумели только 80 человек. Вице-адмирала Степана Осиповича Макарова среди них не оказалось. В результате катастрофы погибло около 700 человек офицеров и матросов. В числе погибших был известный художник, друг Макарова, Василий Васильевич Верещагин.

Художник-баталист Василий Васильевич Верещагин