Чем более темный цвет имеет почва тем

Детская исследовательская работа «Почему почва чёрная?»

Инна Смолякова

Детская исследовательская работа «Почему почва чёрная?»

Паспорт исследован ия:

Укажите, какой проблеме посвящена Ваша исследовательская работа? Мы хотели узнать, почему растения растут только на чёрной земле, а не песке?

Откуда у Вас возник интерес к этой проблеме, вопросу? Летом на пляже около реки мы заметили, что растения на песке не растут, а там, где начинается чёрная земля, растений много.

Где вы искали информацию для ответа на вопрос? Мы искали информацию в Интернете, опрашивали взрослых, ходили на экскурсию в СГСХА.

Какие гипотезы выдвигали? Мы предположили, что цвет почвы зависит от её состава.

Использовали ли Вы следующие (или другие методы) исследований для проверки своих гипотез:

Опросы (кого и о чем вы спрашивали) Опрос преподавателя агрономического факультета «Что такое почва, почему растения растут на чёрной почве?»

Наблюдения (за кем (чем) вы наблюдали) Наблюдение 1. «Как появляются пузырьки воздуха на почве, помещённой в воду?»

Наблюдение 2. «На каком образце почв лучше растут растения. Образец 1 – «Чернозём», образец 2 – «Песчаная почва», образец 3 «Глинистая почва»

Эксперименты; опыты Эксперимент 1 «Есть ли в почве воздух?»

Эксперимент 2 «Есть ли в почве вода?»

Эксперимент 3 «Составляем почвы сами»

Эксперимент 4 «Посев на разных видах почв»

Эксперимент 5 «Определяем вид почвы»

К каким выводам вы пришли? Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. Чёрный цвет почвы зависит от количества перегноя в её составе. На чёрной почве, содержащий перегной, лучше растут растения.

Текст доклада исследовательской работы «Почему почва чёрная?»

Рома: Тема нашей работы – «Почему почва чёрная?»

Мы хотели узнать, почему у земли цвет чёрный?

• беседовали с преподавателем агрономического факультета;

• искали информацию в сети Интернет;

• проводили опыты и эксперименты;

• сравнивали результаты и делали выводы.

Мы предположили, что цвет почвы зависит от её состава.

С 3 Чтобы узнать, из чего состоит почва, мы отправились на агрономический факультет. Там нас встретил преподаватель Константин Александрович.

Мы узнали, что почва – это верхний плодородный слой земли. Плодородный – значит, содержит питание для растений.

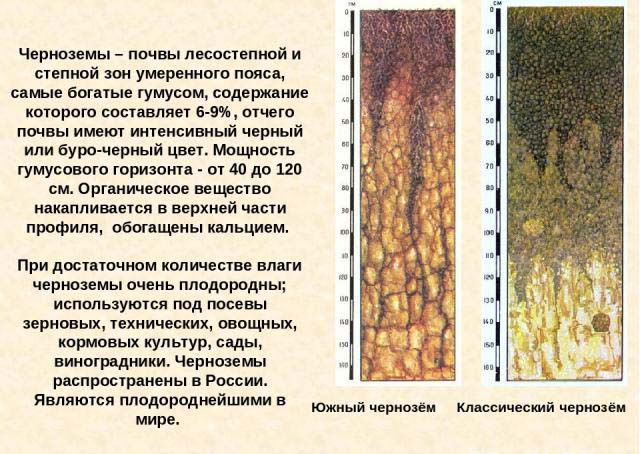

С 4. Он показал нам коллекцию почв. Все образцы разного цвета. Цвет почв зависит от того, что в них содержится.

С 5 Преподаватель рассказал нам, что в почве содержится песок, глина, перегной, воздух и вода.

С 6 В стакан с водой мы насыпали почву. Мы увидели пузырики воздуха на кусочках почвы. Значит, в почве есть воздух.

С 7 На белый лист бумаги мы насыпали почву и прижали её. Почва оставила мокрое пятно. Значит, в почве есть вода.

С 8 Есения: Мы решили провести опыт – сами составить разные почвы.

Нам понадобилась глина, песок и перегной.

С 9 Глина красно-коричневого цвета, плотная, в ней мало воздуха и она плохо впитывает воду.

С 10 Песок светло коричневого цвета, сыпучий, в нём много воздуха и он легко пропускает воду.

С 11 Перегной чёрный, сыпучий, в нём есть воздух. Перегной хорошо пропускает воду. Перегной так называется, потому что он состоит из перегнивших растений.

С 12 Перегной образуется так. Осенью растения засыхают, чернеют, начинают гнить, смешиваются с почвой. В перегное содержатся питательные вещества для будущих растений.

Эти сведения мы занесли в таблицу.

С 13 Образец почвы номер один мы составили так:

10 ложек перегноя, 1 ложка песка и одна ложка глины. Цвет у почвы получился чёрный. Это чернозём, содержит много питательных веществ.

С. 14 Второй образец мы составили так: 10 ложек песка, 1 ложку глины и одну ложку чернозёма. Цвет светло коричневый. Это песчаная почва.

С 15 Третий образец мы составили так: 10 ложек глины, 1 ложку песка и одну ложку чернозёма. Это глинистая почва, она бурого цвета.

С 16 Мы посеяли семена пшеницы.

С 17 Опыт показал, что лучше растения растут на чернозёме.

С 18. Рома: Преподаватель рассказал, что можно определить состав почвы простым способом. Из почвы нужно скатать колбаску. Если получилось – то эта почва – чернозём.

С 19. Колбаска получилась из образца номер один.

С 20 Наша гипотеза подтвердилась. Почва чёрная, потому что в ней содержится перегной. На перегное хорошо растут растения.

С 21 Спасибо за внимание!

Прикреплённые файлы:

Детская исследовательская работа «От чего зависит наше настроение» Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» Секция: гуманитарная.

Исследовательская работа «Почему кошки мяукают» Самкина Алена Все дети «почемучки». На свете так много интересного, не понятного и не известного! А так хочется больше узнать, понять, найти.

Исследовательская работа «Почему поднимается тесто?» Исследовательская работа «Почему поднимается тесто?» Актуальность: Однажды, когда мама пекла пироги. Меня очень удивило, то что тесто выросло.

Исследовательская работа «Почему в хлебе столько дырочек?» Меня зовут Арина. Я хожу в старшую группу компенсирующей направленности. В детском саду с подружками часто обсуждаем многие интересные темы.

Исследовательская работа «Почему вымерли динозавры» Оглавление 1. Введение…. 3 2. Основная часть 2.1. Жизнь динозавров на планете Земля…3 2.2. Основные.

Детская исследовательская работа «Восковые игрушки своими руками» Поисково-исследовательская и экспериментальная деятельность: Тема: «Восковые игрушки своими руками» Автор работы: Р. воспитанник МОУ ДОУ.

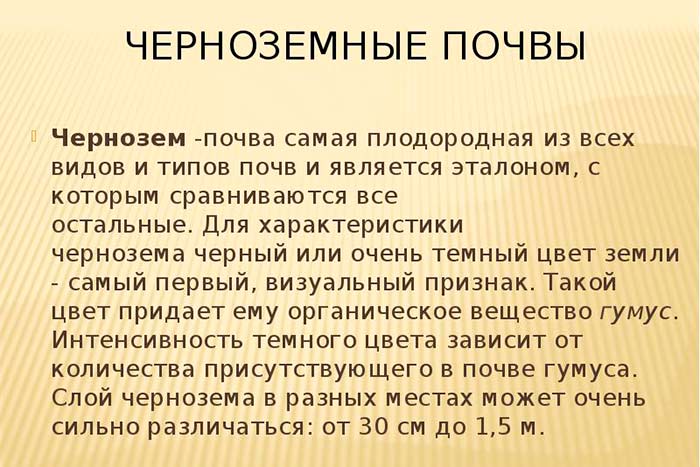

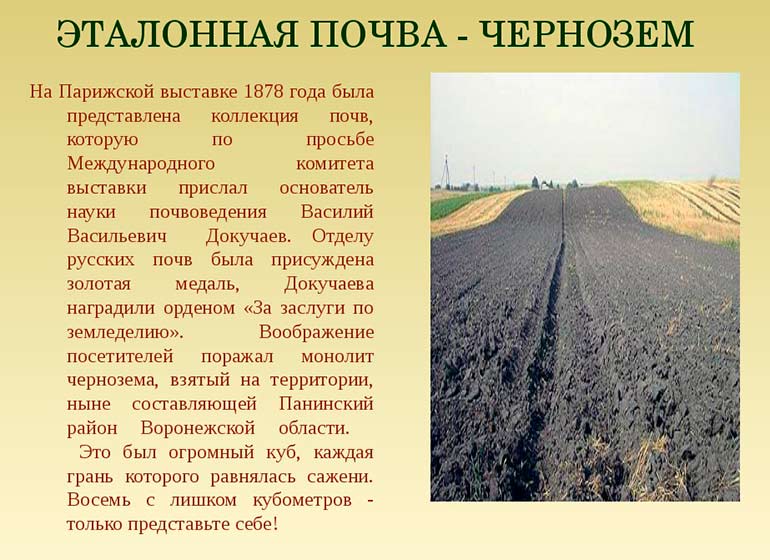

Чернозем: черное золото земли

Чернозем можно назвать настоящим даром природы, который она щедро преподнесла человеку. Любой, кто сталкивался с сельским хозяйством, знает, что черноземные почвы обладают уникальным составом, воссоздать который невозможно ни с помощью комплексных удобрений, ни с помощью отдельных химических элементов.

На формирование чернозема из минеральных и органических веществ в природных условиях уходит не одна сотня лет. Именно поэтому на этой бесценной земле без особых усилий удается выращивать обильные урожаи.

Свойства черноземной почвы

Наиболее ценным свойством чернозема специалисты считают его исключительную устойчивость полноценной почвенной экосистемы. Это качество позволяет черноземным почвам (при благоприятных условиях) в течение нескольких десятилетий без труда выдерживать регулярную эксплуатацию. Кроме того, рекультивацию чернозема можно отнести к быстрым и недорогим процессам, что выгодно отличает его от других типов почв, требующих для восстановления своих плодородных свойств применения дорогостоящей агротехники, мелиорации или длительного отдыха.

Основными свойствами чернозема являются:

Характеристики и состав земли

Какими же свойствами чернозем обязан своей устойчивой популярности? Можно сказать, что этот тип почвы имеет уникальную нано-структуру, наделяющую его бесценными характеристиками:

Состав чернозема достаточно сложен и включает в себя большое количество необходимых растениям химических элементов:

Опытные садоводы знают, что выбор качественного чернозема следует осуществлять по определенным правилам:

Применение чернозёма на даче

Владельцы загородных участков с большим удовольствием покупают и завозят на свои огороды чернозем, надеясь, долгие годы гарантированно получать обильные урожаи. Действительно, он является ценной землей, идеально подходящей для выращивания:

Черноземные почвы эффективно проявляют себя в парниках, теплицах, оранжереях, а также активно используются специалистами для озеленения территорий и ландшафтного дизайна.

Садоводам следует знать, что применение чернозема только для выращивания однолетних растений уже через 2-3 года приведет к обеднению почвы, что незамедлительно скажется и на урожае. Чернозем, как и любая другая земля, нуждается в натуральных удобрениях. Кроме того, на снижение плодородности этой почвы напрямую влияет отсутствие на участке деревьев с развитой корневой системой.

Корни деревьев и кустарников способствуют разрыхлению почвы, обеспечивая поступление в глубинные слои чернозема влаги и воздуха. Эти условия необходимы микроорганизмам и дождевым червям, поддерживающим полезные свойства этой ценной земли.

Нужно ли удобрять чернозем

Со временем полезные свойства даже такой богатой питательными веществами земли, как чернозем, истощаются. Восполнить ему утраченные качества помогают натуральные удобрения:

Кроме того, специалисты советуют огородникам не реже одного раза в 5-6 лет высевать на используемом участке специальные растения-сидераты, используемые впоследствии в качестве органических удобрений.

Кислотные черноземные почвы необходимо периодически раскислять с помощью гашеной извести. Типичный чернозем в подобной процедуре не нуждается. Чтобы не ошибиться, дачник может проверить уровень кислотности почвы на своем участке с помощью специальной индикаторной бумаги.

Черноземные почвы с высоким содержанием гумуса не только обеспечивают получение обильного и качественного урожая. Даже небольшое их количество, внесенное в истощенную землю, помогает быстро оздоровить ее, вернув утерянные свойства. Возможно, в будущем ученые научатся создавать чернозем искусственным путем, но сегодня эта ценная почва нуждается в бережном отношении со стороны человека и рациональном использовании.

Окраска почвы

Цвет почвы — наиболее доступный для наблюдения физический признак, используемый в морфологии почв. Он широко используется для присвоения названий почвам в почвенной классификации (чернозем, краснозем, желтозем, серозем и др.). Окраска почв зависит от ее химического состава, условий почвообразования и влажности.

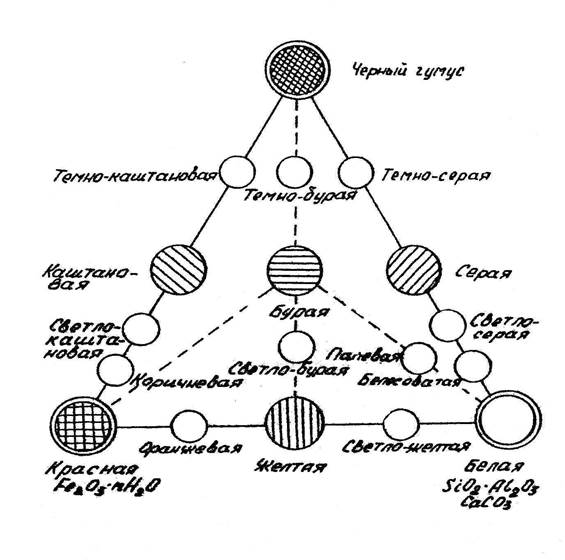

Наиболее важны для окраски почв три группы веществ. Гумусовые вещества придают почве черную, темно-серую и серую окраску; соединения окисленного железа — красную, оранжевую и желтую, а восстановленного соединения железа — сизую и голубоватую окраску; кремнезем, карбонат кальция, каолинит, а также гипс и легкорастворимые соли — белую и белесую окраски. Различное сочетание указанных групп веществ определяет большое разнообразие почвенных цветов и оттенков.

Верхние горизонты окрашены гумусом в темные цвета. Чем большее количество гумуса содержит почва, тем темнее окрашен горизонт. Наличие железа и марганца придает почве бурые, охристые, красные тона. Белесые, белые тона предполагают наличие процессов оподзоливания (вымывания продуктов разложения минеральной части почв), осолодения, засоления, окарбоначивания, т. е. присутствие в почве кремнезема, каолина, углекислого кальция и магния, гипса и других солей.

Белый, белесый цвет вызывают скопления аморфного кварца SiO2, легкорастворимых солей, карбонатов, мел, скопления белых глин каолинита, оксиды Al – боксит, гипс. Бурая окраска обусловлена железо-органическими соединениями, фульватами гумуса, глинами (иллит, гидрослюды). Бурый цвет глин обусловлен гидратами окиси железа с переменным количеством конституционной влаги и железо-органическими пленками, покрывающие частицы глин. Красная окраска вызвана присутствием гидроокислов железа, минерала гетита, гематита. Чем больше окислена толща, тем ярче окраска. Чаще всего, наблюдаются охристые потеки. Сизая, голубоватая окраска наблюдается в иловато-болотной почве, так как кислород плохо растворяется в воде и железо находится в восстановленной форме. В таких почвах встречаются оливковый, бутылочный, сизо-зеленоватый цвет, что связывают с наличием фосфатов двухвалентного железа.

Почвы редко бывают окрашены в какой-либо один чистый цвет. Обычно окраска почв довольно сложная и состоит из нескольких цветов (например, серо бурая, белесовато-сизая, красновато-коричневая и т. д.), причем название преобладающего цвета ставится на последнем месте.

При определении окраски почвы в полевых условиях необходимо учитывать влажность почвы и степень освещенности почвенного разреза. Влажная почва имеет более темную окраску, чем воздушно-сухая. В тени почва выглядит темнее, чем на солнце.

Окраска почвенных горизонтов.

По С.А. Захарову для окраски почв наиболее важны следующие группы веществ.

1. Черную, серую окраску разных оттенков чаще всего придает почвам гумус. Чем больше его содержание, тем темнее окраска. Верхние горизонты черноземов с содержанием гумуса более 10% кажутся почти черными. Отдельные новообразования в горизонтах временного переувлажнения могут иметь черный цвет за счет соединений марганца (гидроксиды и оксиды). Необходимо отметить, что в отличие от органического вещества, соединения марганца не окрашивают в темный цвет весь горизонт целиком. Черный цвет в данном случае встречается локально в виде отдельных узких прослоек, небольших шаровидных слоистых скоплений – конкреций и др. Черный цвет болотных почв иногда обусловливается присутствием сернистого железа (FeS). Темную окраску имеют древесный уголь и некоторые первичные минералы – роговая обманка, магнетит (FеFе2O4) железистый монтмориллонит.

2. Окраску желто-красных тонов: коричневую, бурую, желто-оранжевую, красноватую – чаще всего придают почвам соединения трехвалентного железа (оксиды, гидроксиды, сульфаты).

Бурую окраску имеют глинистые почвы с высоким содержанием минерала иллита, слюдистых минералов и смеси оксидов железа разной степени гидратированности.

3. Белую окраску придают почвам следующие соединения: кремнекислота (SiO2·H2O), углекислая известь (CaCO3), легкорастворимые соли (NaCl, CaCl2, Na2SO4), гипс (CaSO4·2H2O). Белую окраску имеет также минерал каолинит, присутствующий в почвах.

Различное содержание трех групп веществ определяет разнообразие окраски, ее оттенков, что отражает треугольник цветов С.А. Захарова (1927) (рисунок 2).

Однако почвы могут иметь также голубоватую, зеленоватую, оливковую, сизоватую окраску, связанную с наличием в почве соединений двухвалентного железа. Эти соединения образуются вследствие преобладания анаэробных процессов в условиях избыточного увлажнения.

Рис.2. Треугольник цветов С.А. Захарова.

Для унификации описания почв необходима шкала почвенных окрасок. Эта идея была высказана еще В.В. Докучаевым, позднее Л.Г. Раменским.

Многие исследователи – Н.А. Димо, С.И. Тюремнов (1927), Н.А. Архангельская (1932), И.Ф. Голубев – пытались создать стандартные шкалы для определения почвенной окраски в полевых условиях. Некоторые из них, например шкала И.Ф.Голубева прошла апробацию во время почвенной съемки в различных регионах бывшего СССР.

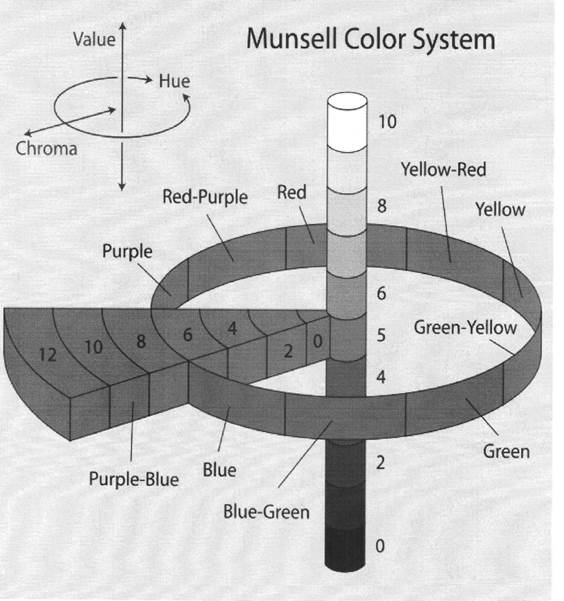

В школе почвоведов США разработана стандартная шкала окрасок почв и опубликована в 1951 году. Цветовые таблицы, известные как Munsell Soil Color Charts, распространились во всем мире и в настоящее время широко используются за рубежом.

И до Манселла были попытки создать цветовое пространство, цвет в котором описывался бы тремя координатами, однако он первым решил разделить цвет на независимые значения тона, светлоты и насыщенности. Его система, особенно ее поздние редакции, основывалась на тщательных экспериментах по изучению цветового восприятия человека, то есть под нее была подведена серьезная научная основа.

Благодаря этому, цветовая система Манселла пережила многие системы того времени, и, хотя в большинстве приложений ее заменили более современные системы, такие как (CIE L*a*b), она все еще применяется в некоторых областях. Например, для сравнения цвета почвы.

Свою работу Манселл начал в 1898 году и опубликовал результаты под названием Color Notation в 1905. Доработанная версия появилась в книге Munsell Book of Color в 1929 году. Экспериментальные данные, полученние в 1940-х, дали возможность дополнить систему, что привело к появлению современной редакции этой книги.

Цветовая система Манселла включает три координаты, цветовое тело можно представить как цилиндр в трехмерном пространстве. Цветовой тон (hue) изменяется по горизонтальной окружности, насыщенность (chroma) измеряется радиально от нейтральной оси цилиндра к более насыщенным краям, светлота (value) изменяется вертикально по оси цилиндра от 0 (черный) до 10 (белый).

В таблицах Манселла каждая окраска характеризуется тремя показателями:

тоном или оттенком – hue,

насыщенностью или чистотой спектрального цвета – chroma.

Всего выделяется 10 основных и дополнительных тонов В каждом основном и дополнительном тонах выделяется десять градаций от 1 до 10. Всего сто тонов. Индексируются 1R…10R; 1Y…10Y; 1RP…10 RP.

Степень осветленности варьирует от 1 до 10, где 1 – черная, 10 – белая.Чистота тона также измеряется цифрами от 1 (с очень большой примесью белого или черного цвета) до 8 (для чистого полного тона).

Пример: 10YR 6/3, где 10YR – означает тон, 6 – осветленность, 3 – чистоту тона. 7,5R 4/8 – означает красную, 7,5R 7/1 – светлую красновато-серую, 7,5R 2/1 – красновато-черную окраску. Довольно насыщенный фиолетовый средней светлоты определяется как 5P 5/10.

Рис.3. Цветовая система Манселла

При описании окраски почвы следует помнить, что влажная почва всегда выглядит более темной, чем сухая. Кроме того, окраска горизонта часто бывает неоднородной.

Новообразования и включения

Новообразования – видимые на глаз скопления веществ различной формы и химического состава, которые образуются и откладываются в горизонтах почвы в результате почвообразовательного процесса.

По происхождению различают новообразования химического и биологического происхождения.

Химические новообразования по форме разделяют на следующие группы:

1) выцветы и налеты – химические вещества, которые выступают на поверхности почвы или на стенке разреза в виде тончайшей пленочки. Выцветы получили свое название, потому что выглядят как более светлые размытые пятна, как будто выцветшие на солнце;

2) корочки, примазки, потеки – вещества, которые, выступая на поверхности почвы или на стенках трещин, образуют слой вещества небольшой толщины;

3) прожилки и трубочки – ходы червей или корней, поры и трещины почвы, заполненные различными веществами, контрастными по цвету;

4) конкреции и стяжения – скопления различных веществ более или менее округлой формы. Конкреции часто бывают слоисты;

5) прослойки – вещества, накапливающиеся в больших количествах, пропитывая отдельные слои почвы.

Химические новообразования по составу подразделяют на следующие группы:

2. Скопления гипса (CaSO4·2H2O) белого цвета. Отмечается в тех же почвах, что и легкорастворимые соли в форме выцветов, налетов, прожилок. А также в глубоких горизонтах черноземов южных и каштановых почв в виде особых сростков, называемых «земляными сердцами», которые чаще всего располагаются в подпочвенных горизонтах в лессовидных породах.

4. Скопления оксидов и гидроксидов железа, марганца и фосфорной кислоты. Красно-бурые, ржаво-охристые, желтые и т.п. Образуют налеты, пленки, выцветы, примазки, пятна, трубочки, конкреции и т.д. Эти образования наиболее характерны для почв дерново-подзолистой зоны и влажных субтропиков, а в условиях избыточного увлажнения нередко встречаются в почвах других зон.

5. Закисные соединения железа. Встречаются в виде сизоватых или сизовато-серых пятен, пленок, корочек. Они образуются в условиях избыточного увлажнения почв при анаэробных процессах, поэтому встречаются главным образом в болотных и заболоченных почвах.

6. Скопления кремнекислоты. Встречаются в виде кремнеземистой присыпки (белесый налет), прожилок и пятен («карманов») Эти образования характерны главным образом для почв подзолистого типа почвообразования и солодей.

7. Выделения и скопления органических веществ черного или темно-коричневого цвета. Образуют гумусовые потеки и корочки, которые покрывают поверхность структурных отдельностей и стенки трещин, или гумусовые пятна, карманы, языки, связанные с проникновением перегнойных веществ по трещинам в нижележащие горизонты.

Биологические новообразования по происхождению делят на следующие группы:

1) червоточины – ходы червей,

2) капролиты – зернистые клубочки экскрементов червей, представляющие собой кусочки земли, прошедшие через пищеварительный аппарат червей и пропитанные их выделениями,

3) кротовины – пустые или заполненные ходы роющих животных (сусликов, сурков, кротов),

4) корневины – полости, образующиеся после перегнивания крупных корней растений,

5) дендриты – узоры от перегнивания мелких корешков на поверхности структурных отдельностей.

Вопросы для самопроверки к теме 4

1.Что означает термин «морфологические признаки»?

2.Чем генетические горизонты почв отличаются от слоев горной породы?

3.Чем новообразования отличаются от включений?

4.Назовите синонимы к термину «иллювиальный горизонт».

5.Чем обусловлен цвет подзолистого горизонта? Может ли он «вскипать» от 10%-ной соляной кислоты?

6.По каким причинам глеевый горизонт имеет такую необычную для почв окраску?

7.Какие химические соединения придают серую, а, иногда, почти черную окраску горизонту А?

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 6565 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Чем более темный цвет имеет почва тем

Международный Центр Медицинской Пиявки приглашает посетить музей и узнать о пользе и вреде пиявок, их выращивании, гирудотерапии, лечебной косметике и многом другом. Подробнее >>>

Принимаются организованные группы школьников и родители с детьми (от 12 до 24 чел.) по учебно-познавательной программе «Введение в природопользование» Подробнее >>>

Приглашаем биологические кружки, профессиональных орнитологов и просто любителей птиц принять участие в программах зимних учетов птиц «Parus» и «Евроазиатские Рождественские учеты» в зимний сезон 2020-2021 годов. Подробнее >>>

Биологический кружок при Государственном Дарвиновском музее г.Москвы (м.Академическая) приглашает школьников 5-10 классов на занятия в музее, экскурсии по вечерам, учебные выезды в природу по выходным и дальние полевые экспедиции в каникулы! Подробнее >>>

Союз охраны птиц России приглашает российских любителей птиц принять участие в акции и загрузить результаты своих наблюдений на www.biodat.ru Подробнее >>>