Чем вызваны ошибки в управлении приведите примеры

Нарушение управления

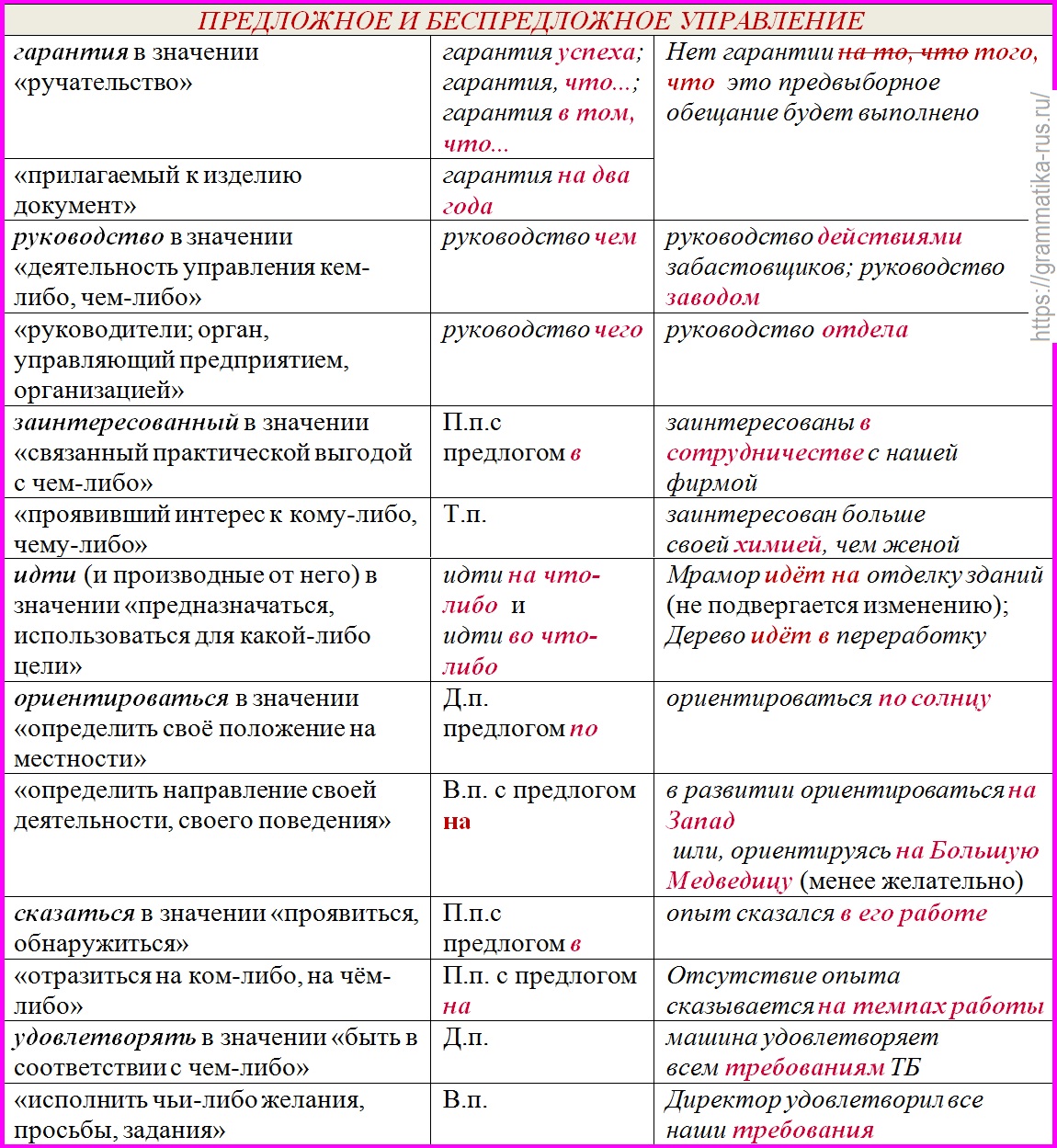

— нарушение управления в словосочетаниях с производным предлогом: Согласно распоряжения ректора были заключены нужные договоры. (Норма: согласно распоряжению);

— нарушение управления в словосочетании «существительное + зависимое слово»: Подруга интересуется о моем здоровье. (Норма: интересуется моим здоровьем);

— нарушение управления в словосочетаниях «глагол + зависимое слово«: Надо срочно оплатить по счетам. (Норма: оплатить счета).

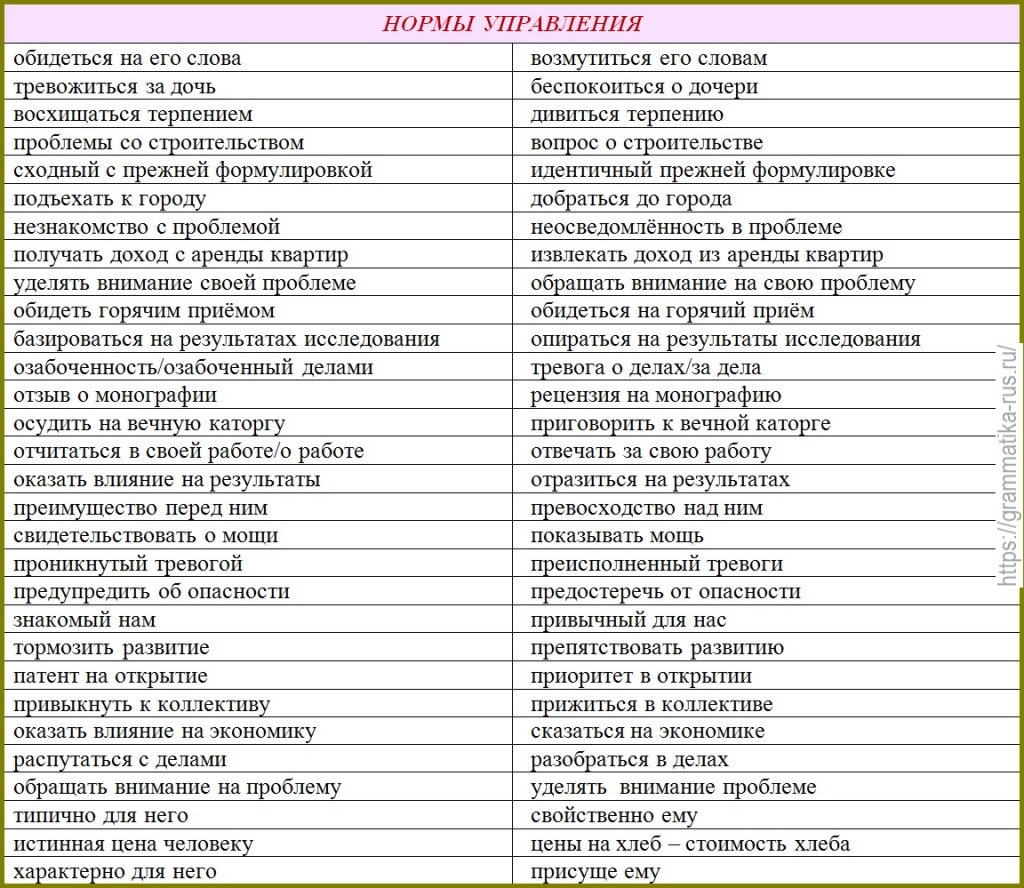

удивлён его терпением — удивляться его терпению.

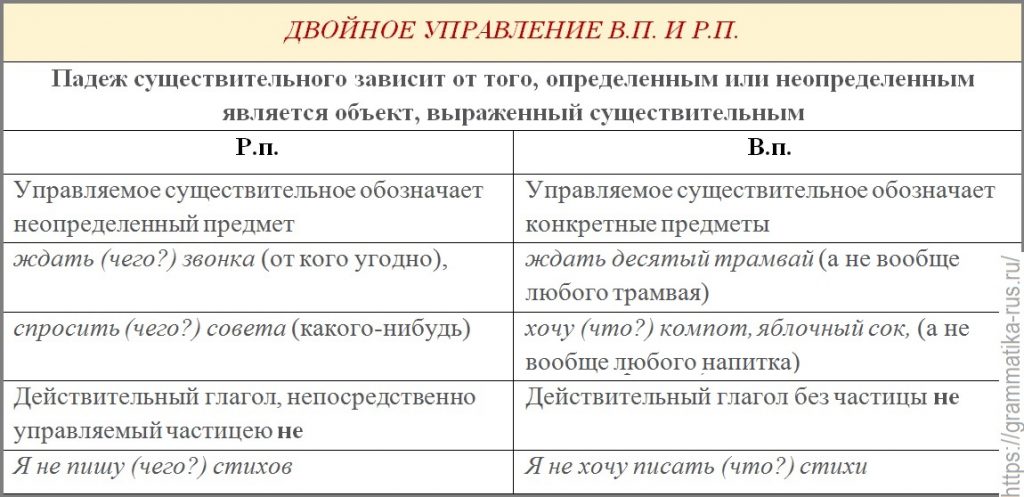

Так, существительные, образованные от переходных глаголов, требуют не В. п., как при глаголе, а Р. п.: читать книгу – чтение книги, строить дом – строительство дома.

В то же время в большинстве случаев однокоренные слова имеют одинаковое управление. Поэтому ошибочными будут конструкции: посвятить свою жизнь служению народа; поставить богатства страны на службу народа (нормативное управление: служить народу, поставить на службу народу, служение народу).

Не всегда, правда, это противопоставление выдерживается: поехал в Поволжье — вернулся с Поволжья, отправить во все концы страны — получить со всех концов страны.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Ошибки в глагольном управлении

Тесты на тему Нормы управления

Тест на тему Культура речи

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, на главную, перейти на стр. «ЧП в таблицах», «Предложение в таблицах», «Пунктуация в таблицах«

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Случаи нарушения управления

Управление –такой способграмматической связи слов, при котором зависимое слово (существительное или другие части речи, употреблённые в значении существительного) ставятся при главном слове (глаголе и глагольных формах) в определённом падеже, т.е. грамматическая связь осуществляется с помощью вопроса и окончания или вопроса, предлога и окончания.

«глагол + существительное (местоимение)»

«деепричастие[2] + существительное (местоимение)»

«причастие + существительное (местоимение)»

«существительное + существительное (местоимение)»

При грамматической связи «управление» от главного слова к зависимому ставится падежный вопрос: «читать (что?) книгу», «гуляя (по чему? где?) по аллее», «читавший (что?) её», «машина (кого? чья?) Ивана».

В языке права часто при управлении используются производные (отыменные) предлоги в целях, с целью,в части, в соответствии, согласно, в силу, в связи, вследствие, по истечении, во исполнение, по окончании, по выполнении, за отсутствием, которые придают речи официальный характер. Общие правила их употребления мы рассмотрели в лекции, посвящённой официально-деловому стилю речи.

Говоря о предлогах в грамматической связи «управление» в целом, отметим активность в уголовном и уголовно-процессуальном законах предлога по: осуждённый по статье, правила по технике безопасности. действия по раскрытию преступлений, действия по установлению причин преступления, меры по устранению причин. Однако довольно часто предлог «по» создаёт избыточное словосочетание: уголовное дело по обвинению – обвинительное заключение по делу по обвинению.

Следует учитывать синонимию предлогов в – на, с – из при их следующих значениях: «в» – «закрытое место», «на» – «открытое место», «мероприятие»: в зале суда, в местах лишения свободы (значение «закрытое место»); на улице «Речной проезд», на место происшествия (значение «открытое место»); на судебном процессе, на судебной экспертизе (значение «мероприятие»). Следовательно: из зала суда, из мест лишения свободы; с улицы «Речной проезд», с места происшествия; с судебного процесса, с судебнойэкспертизы. Необоснованное употребление предлога «с» вместо предлога «из» придаёт речи просторечный оттенок: пришёл со школы, характеристика с университета.

Падеж управляемого слова в большинстве случаев определяется семантикой управляющего слова: оставление без надзора, склонение к употреблению наркотических веществ, побуждение к применению меры пресечения, способствовать укреплению законности, возражать против иска, приобщать к делу и др.

В некоторых случаях на выбор предлога указывает приставка в управляющем слове: Надругательство над Государственным гербом, направлены назавладение, вовлечены в преступную деятельность, отказ от поручительства, направить на рассмотрение, отстранить от должности, отказаться от подписания.

Управление при переходных глаголах с отрицанием

Формы управления в языке права

Построения: протесты на приговоры, за отсутствием состава преступления, назначение дела к рассмотрению, направленные во вред, запрещенные к обращению придают юридической речи официальность и строгость. Однако для Н.Н. Ивакиной спорным остаётся вопрос о признании их грамматической правильности.

Например, выражения объявлен в розыск, объявляется в розыск сегодня считаются особенностью юридического языка. Однако такой формы управления в русском литературном языке не зарегистрировано. В словаре-справочнике Д. Э. Розенталя «Управление в русском языке» говорится: «объявить что и о чем». Следовательно, можно объявить чей-то розыск, и не кого-то в розыск. Следовательно, соблюдая нормы русской грамматики надо говорить: «объявлен розыск Иванова».

Однако здесь, по мнению автора настоящего курса, усматривается неудобство следующего порядка: фамилия разыскиваемого будет ставиться не в начальной форме, т.е. в именительном падеже, а в родительном. Как известно, стилистическое требование официально-делового стиля речи к употреблению имён собственных, особенно иностранных, состоит в том, чтобы имя употреблялось именно в начальной форме для облегчения его восприятия и предупреждения неверного его восприятия. Так в официальных бумагах следует указывать: «В городе Москва, на озере Байкал; позвольте представить нашего гостя: Мурат Бакыр, коммерческий директор фирмы “Алтун”». Следовательно, выражение: «А.В. Иванов объявлен в розыск», – легко позволяет определить пол разыскиваемого, точно и быстро воспринять фонетический рисунок его имени: это именно Иванов, а не Иванова. Конечно, любая норма фиксируется словарями, когда подтвердится в массовом и стабильном словоупотреблении, и, думается, выражения «(кто?) объявлен (во что?) в розыск;(кто?) объявляется (во что?) в розыск», в конечном счёте, будут приняты в качестве необходимого фразеологизма профессиональной юридической речи.

Н.Н. Ивакина приводит другие примеры нарушения управления: осудить к лишению свободы, постановить об отмене, дело производством прекратить, отложить дело слушанием, производство по делу и др., указывая, что одной из причин нарушения норм управления является семантическая близость между словами. Так, многозначный глагол осудить в 3-м значении («обречь на что-либо») управляет существительными в винительном падеже с предлогом «на», что является нормой литературного языка. Но во 2-м значении («приговорить к какому-либо наказанию») он равнозначен глаголу приговорить, который управляет дательным падежом с предлогом «к»: приговорить к лишению свободы. И на основе их семантической аналогии глагол осудить, управляющий винительным падежом, в языке права управляет словами в дательном падеже с предлогом «к» (происходит смешение двух моделей управления – контаминация). Причастие осужденный и существительное осуждение также в законодательном языке получают форму управления дательным падежом: при осуждении к лишению свободы; осуждаемые впервые к лишению свободы; лица, осужденные к лишению свободы (ст. 56, 58 УК РФ); осужденный к исправительным работам (ст. 42 УИК РФ).

Существительное приговор в текстах УК и УПК также управляет существительными в дательном падеже с предлогом «к»: приговоры к лишению свободы.

На основе семантической близости между понятиями лицо, производящее дознание и орган дознания в УПК РФ (ст. 82) слово орган приобретает категорию одушевленности, что нарушает нормы его управления: передача дела от органа дознания следователю; передать дело от одного органа предварительного расследования другому (ч. 2 ст. 37 УПК РФ – надо: изоргана дознания; изодного органа … другому.

Контаминация семантики ведет к нарушению форм управления в таких примерах, как: а) увольнение от должности (ст. 31 УК РСФСР, ст. 153 УПК РСФСР), хотя в ст. 138 УК РСФСР был дан нормативный вариант увольнение с работы (ср.: отстранение от должности); б) вверенные для служебного пользования (ст. 250 УК РСФСР), хотя в ч. 1 этой же статьи был дан правильный вариант выданных для личного пользования (ср.: «вверить… что кому (книжн.). Поручить, доверив. В. свою судьбу кому-н. Вверенное ему учреждение (то, которым он руководит). – [Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / РАН. Ин-т им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп-е. М.: Азбуковник, 1999; С. 70]; следовательно, контаминация в данном случае произошла из-за смешения значений глаголов «выдать», т.е. «предоставить», и «вверить», или «поручить, доверив»). Однако представляется перспективным вариант управления «вверить в пользование», в котором предлог «в» соответствует приставке «в», а сам глагол «вверить» становится контекстуальным синонимом глагола «отдать» (по аналогии со словосочетанием «отдать в пользование»).

В построениях направленная к созданию, направленные во вред не учтено значение приставки на— в управляющем слове, которая требует от подчиненного слова винительного падежа с предлогом на. Правильные формы: направленная на создание (или: ведущая к созданию), направленные на причинение вреда (или: приносящие вред). В примере приносить протесты на приговоры также не учтено лексико-грамматическое значение управляющего слова протест, оно требует родительного падежа с предлогом «против» (надо: приносить протесты против приговоров).

Семантическая контаминация становится причиной ошибок в выборе падежа управляемого слова и в таких примерах: основания к отмене усыновления ребенка (ст. 141 СК РФ) и определяемый по соглашению (ст. 231 ГК РФ). Существительное основание в 3-м значении («причина чего-либо; то, что объясняет, оправдывает, делает понятным поступки, поведение») управляет существительными в родительном падеже или глаголами неопределенной формы. Поэтому надо: основания для отмены усыновления (см. также ст. 67 УПК РФ). Причастие определяемый управляет творительным падежом, следовательно, правильно: определяемый соглашением.

Ошибочные формы управления появляются в результате синтаксической аналогии глагольного управления с управлением однокоренных существительных. Например, постановление – о чем, указание на что и о чем (дать указание об учете, ст. 88 УК РФ), и по аналогии с этой формой в УК РФ и АПК РФ даны ошибочные формы управления: суд. может постановить об отмене. (ст. 74, 79 УК РФ); указывается о прекращении производства по делу (ст. 121 АПК РФ); указывается о распределении между лицами. судебных расходов и об этом указывается (ст. 127 АПК РФ). Однако глагол указать (см. словарь Д. Э. Розенталя) управляет винительным падежом с предлогом и без предлога (что и на что), глагол постановить управляет винительным падежом без предлога: постановить отмену, постановить приговор; указывается на прекращение производства по делу… указывается на распределение между лицами судебных расходов…

Распространенной в языке права является форма управления производство по делу (по уголовному делу). Но производство в 1-м значении обозначает «действие по глаголу производить». Производить в 1-м значении — «делать, совершать». Поэтому производство управляет родительным падежом без предлога. Правильный вариант производство уголовного дела дан в ст. 31 ГПК РФ.

Для того чтобы не допускать ошибок в управлении при синонимичных словах, запомните некоторые случаи: благодарны кому, за что – довольны кем, чем; возражать против чего-либо – спорить о чем-либо, с кем-либо; допустить до чего-либо, к чему-либо; забота о чем-либо – внимание к чему-, кому-либо; не отрицать чего-либо – соглашаться с чем-либо; отзыв о чем-либо – рецензия на что-либо; повод к чему-либо, для чего-либо – причина чего-либо; превосходство над кем-либо, в чем-либо – преимущество перед кем-либо; предостеречь от чего-либо – предупредить о чем-либо; прекратить что-либо – перестать что-либо делать; стремление к чему-либо – желание чего-либо; требование чего-либо – просьба о чем-либо, кого-либо.

Разные формы управления имеют и многие однокоренные слова, ср.: вера во что-либо – уверенность в чем-либо; заслуживать чего-либо – заслужить что-либо; обосновывать что-либо, чем-либо – основываться на чем-либо; оплатить что-либо – уплатить за что-либо; отличаться от чего-либо – различаться чем-либо; отмена чего-либо – замена чего-либо, чем-либо; радоваться чему-либо – обрадован чем-либо; удивляться чему-либо – удивлен чем-либо.

Управление при однородных членах предложения

Бывают случаи, когда два однородных члена предложения управляют одним и тем же дополнением: расхищение и порча государственного имущества; изготовление, распространение или рекламирование порнографических изображений. В этих случаях необходимо быть внимательным, так как однородные члены предложения могут управлять разными падежами: Организация, и равно активное участие в групповых действиях. В этом примере дополнение в групповых действиях не подчиняется слову организация, так как организация требует от подчиненного слова родительного падежа, а словосочетание в групповых действиях стоит в предложном падеже. В таких случаях каждый однородный член предложения должен иметь при себе зависимое слово, стоящее в необходимой форме управления: Организация групповых действий, а равно активное участие в них.

В случае затруднений в выборе форм управления обращайтесь к словарям: Учебный словарь сочетаемости слов русского языка / Под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина. М., 1983; Розенталь Д. Э. Управление в русском языке. Словарь-справочник для работников печати. М., 1986.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое управление? Каковы различия между предложным и беспредложным управлением?

2. Что вы знаете об употреблении предлогов благодаря, вопреки, согласно, в целях, с целью[4]?

3. Какие качества придает речи предлог по?

4. Каковы семантика и употребление предлогов в – на, из – с?

5. Чем определяется падеж управляемого слова?

6. Какие изменения в формах управления наблюдаются в языке права? Чем это вызвано?

7. Какие трудности управления при синонимичных словах?

8. Когда употребляются родительный и винительный падежи при переходных глаголах с отрицанием? 9. Какие ошибки в формах управления могут быть в предложениях с однородными членами?

[1] Причастие – это форма глагола, образованная от глагола с помощью специальных суффиксов, обозначающая признак предмета и, таким образом, совмещающая в себе черты прилагательного и глагола. Причастия бывают действительными, обозначающими признак предмета, который сам совершает действие (причастия «активной» формы) и страдательными, обозначающими признак предмета, над которым совершается действие (причастия «пассивной» формы). Причастие с зависимыми словами образует причастный оборот.

Основные ошибки руководителя в управлении персоналом

Ещё каких-то двадцать лет назад руководство любым учреждением осуществлялось по строгим канонам, сложившимся за десятилетия жизни в Советском Союзе, и любой работник боялся выговора со стороны начальника или увольнения с работы.

За время становления рыночных отношений в нашей стране изменились и формы взаимодействия между управленцами и подчинёнными, и сейчас любой руководитель в обязательном порядке изучает способы эффективного управления персоналом.

1. Ошибки в управлении персоналом

Управление персоналом можно смело назвать не просто наукой, а целым искусством. Есть руководители, которые добиваются того, что сотрудники не просто с радостью приходят на работу, но и готовы продолжать работать даже сверхурочно, в выходные и праздничные дни.

Безразличие руководства к своему коллективу

Большинство директоров крупных предприятий уверены, что уже готовых сотрудников с нужным уровнем квалификации без труда и в нужном количестве можно получить в своё распоряжение, воспользовавшись любым кадровым агентством. Однако вновь прибывшие специалисты сталкиваются со спецификой работы и долго не задерживаются. Это ведёт к большой текучке кадров, соответственно, к высоким расходам.

Условия труда на предприятии

На большинстве муниципальных предприятий и учреждений, конечно, создаются условия с социальными гарантиями, медицинским обслуживанием, обеспечением санаторно-курортным лечением и другими возможностями, но заработная плата в подобных учреждениях по-прежнему уступает коммерческим фирмам.

Ещё одним недостатком бюджетных организаций, в которых руководство не слишком думает о подчинённых, является слабая материально-техническая база. Подчас не хватает ни компьютеров, ни множительно-копировальной техники, не везде есть выход в Интернет. А что уж говорить о наличии кондиционеров в жаркое время года?

Отсутствие перспективы продвижения по служебной лестнице

Зачастую во многих бюджетных организациях используется десятилетиями существовавшая система продвижения по служебной лестнице, в которой учитывается только стаж и опыт работы.

Получается, что повышение по службе невозможно получить в течение первых 5-10 лет работы. Это отпугивает начинающих специалистов, и они предпочитают самореализовываться в коммерческих организациях, где карьеру делают благодаря активности, инициативности и качественному выполнению порученных им заданий.

2. Ошибки в подборе персонала

Если на предприятии часто меняются сотрудники, то есть существует так называемая текучка, возможно, это связано со следующими ошибками в подборе персонала:

Стихийный подбор кадров

Иногда объявление о вакантной должности не сопровождается какими-то определёнными требованиями, что приводит к большому количеству претендентов. Рассуждение в этом случае довольно простое: «Пообвыкнутся, разберутся, а те, кто не сможет, уйдут сами». Это в корне неверная позиция и приводит к текучке, потому что люди не могут понять, чего от них требуют, и ищут организацию с более понятным функционалом, а порой даже уходят к конкурентам.

Отсутствие единой стратегии отбора

Иногда при наборе сотрудников не учитывают, насколько кандидатура соответствует корпоративной этике, а также целям и задачам конкретной организации. В итоге не все принимают впоследствии общую стратегию компании, в которой начинают работать, и им приходится нелегко.

А если требования и стандарты меняются бессистемно, только в зависимости от желания начальника, работать становится невыносимо. Поэтому важно уже при устройстве кандидата на работу посвящать его в планы развития компании, её стратегию и самые главные принципы, чтобы потом не возникло разногласий.

Неадекватная оценка кандидата

Как часто, совершенно в русских традициях, к кандидатам предъявляются либо непомерно завышенные требования, либо берут любого, кто ни придёт. Может использоваться дискриминация по внешнему виду (например, только девушки не старше 25 лет, с модельной внешностью, с определённым ростом и т. п.).

Завышенные или заниженные требования к кандидату

Принимая на работу сотрудника на какую-то конкретную должность, важно учитывать наличие опыта. Вряд ли возможно принимать на ответственный пост человека без опыта работы в данном статусе. Эта ошибка может дорого обойтись компании. В крайнем случае, сделать для него стажировку, прикрепить к наставнику и уже тогда давать важные и ответственные поручения.

Подчас бывает наоборот. При собеседовании были предъявлены высокие требования, а на деле оказывается, что новый человек в своей должности занимается какими-то пустяковыми проблемами и утрачивает уже приобретённые навыки, теряя интерес к делу и к организации, в которую устроился на работу.

Дезинформирование кандидата

Ошибка руководства здесь проявляется по-разному. Это может быть намеренное скрытие информации о полном круге обязанностей или о системе поощрения и наказания, существующей в данной организации.

Это может быть затягивание получения результатов собеседования, когда под разными предлогами (руководитель в отъезде, его нет на месте, командировка и т. п.) соискатель на данную должность не может получить ни положительный, ни отрицательный ответ.

В любом случае может получиться так, что и сотрудник очень быстро почувствует разочарование и покинет данную организацию, и руководитель, обманутый в ожиданиях, не увидит плодотворные результаты деятельности своего нового работника.

3. Самые распространённые ошибки управления персоналом

Общие рекомендации

Во-первых, единая политика в области отбора целей и задачей компании: важно, чтобы каждый сотрудник понимал перспективы развития организации и делал для этого всё возможное.

Во-вторых, для отбора персонала лучше иметь особого специалиста, который владеет нужными методиками и хорошо разбирается в людях

В-третьих, отношение к подчинённым должно быть лояльным: не позволять себе панибратства в отношениях с персоналом, но и не ставить себя выше всех. Сотрудники должны знать в лицо своего начальника и знать, как можно лично обратиться к нему в случае необходимости.

В заключение нужно добавить, что любая организация, заботящаяся о своих сотрудниках, создающая для них необходимые условия работы, развивающая их творческий потенциал, соблюдающая корпоративную этику, всегда будет в выигрыше, потому что работники такой компании, фирмы, такого предприятия будут оценивать по достоинству заботу о них и отвечать усердием и трудолюбием.