Чем заканчивается сцена бунта в медном всаднике

Общие сведения

Судьба «маленького человека» в поэме «Медный всадник» — это далеко не единственная попытка в литературе описать этот образ. В качестве примера можно привести «Шинель» Николая Васильевича Гоголя и «Бедные люди» Федора Михайловича Достоевского. Работая над своим сочинением, Пушкин пытался описать бессмысленность борьбы обычных людей со всемогущим природным катаклизмом, а также установленным государственным строем.

Тема «маленького человека» в «Медном всаднике» Пушкина:

Образ «маленького человека» в повести «Медный всадник» — это представитель серой массы чиновников. У него нет каких-то значимых личностных качеств. Пушкин описывает это фразой — «живет в Коломне, где-то служит».

Описание Евгения

Образ «маленького человека» в «Медном всаднике» представлен в его основном герое — Евгении. С учетом литературных традиций произведение является поэмой повествовательного характера. И если еще в прошлом веке она больше относилась к историческому жанру, то через время начала носить романтическое направление. В произведении описываются основные действующие лица, являющиеся самостоятельными персонажами, а не обычные туманные образы, которые были выхвачены из исторического потока.

Евгений — это представитель «петербургской» эпохи в истории России. Он и описан тем «ничтожным» человечком, у которого смысл жизни состоит только в устроении собственного быта и спокойном семейном счастье.

Это именно те особенности характера, которые сделали образ этого персонажа неприемлемым непосредственно для Пушкина, поскольку превратили его в «ничтожество». Писатель специально не описывает детально Евгения.

Автор даже лишил его какой-то фамилии, акцентируя этим, что вместо нее можно подставить любую. Герой олицетворяет жизнь множества людей Петербурга того времени.

Отношение государства

Основная проблематика поэмы — это противостояние беспомощной личности со всесильным государством. В этом произведении писатель проводит рассуждение о роли одного человека в судьбе всей страны. В этом сравнении и определено основное отличие. У Евгения есть душа, и он может мечтать, переживать, мучиться. Государь заботится о судьбах простого народа, в частности, о главном персонаже, который когда-то будет проживать в Петербурге. А мысли Евгения — только о своей жизни. Но, невзирая на это, именно ему больше всего симпатизирует читатель, его образ позволяет вызвать живое участие.

Правда, на протяжении поэмы у Евгения происходят некоторые духовные перерождения:

Стихия, обрушившаяся на жизнь Евгения, сделала из него героя, но после он тронулся рассудком (не секрет, что это один из основных атрибутов главного действующего лица романтической поэмы).

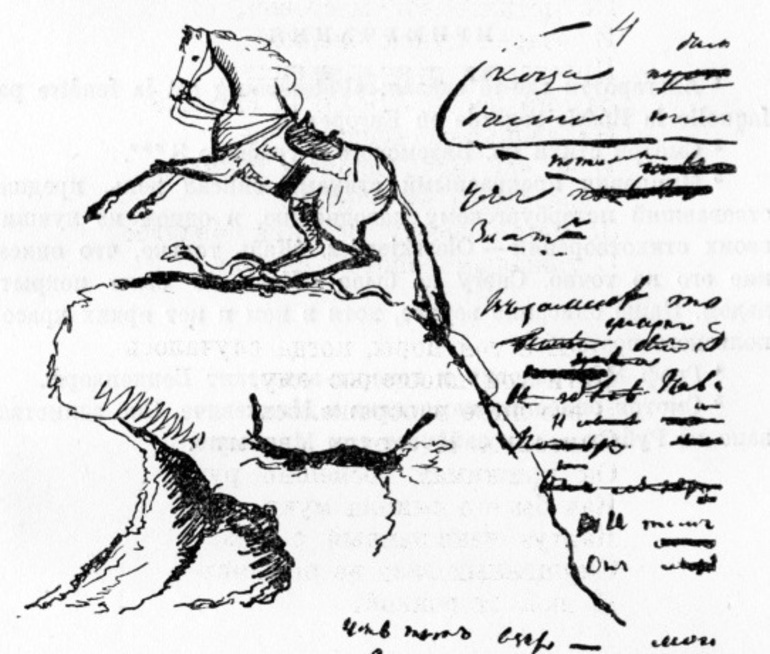

Он бездумно идет по улицам Питера, ставшего для него враждебным, и начинает слышать шум Невы. Это также отображает бунт ничтожного человека, который переполнял сердце Евгения. Природный катаклизм пробудил в его душе то, что писатель считал главным для всех людей, — память. Именно воспоминания о случившемся потопе подтолкнули героя на Сенатскую площадь, где он встретился с монументом Петра.

Он в конце концов осознает, в чем состоит причина всех его мучений и печалей. Евгений узнал, кто виновен в его бедствиях, и начинает угрожать памятнику — в этой сцене он чувствует только ненависть к великому реформатору и пытается ему отомстить.

Последствия бунта

Духовная эволюция Евгения одновременно порождает и естественность бунта. Классик показывает и трансформацию героя. Внутренний протест приподнял его к новой, переполненной драматизмом жизни, в дальнейшем она заканчивается скорой смертью.

Внутренний протест Пушкин описывает так:

Когда герой наконец «прозрел», он в полном смысле стал Человеком.

Необходимо сказать, что ни разу в этом эпизоде писатель не назвал своего персонажа по имени — он опять стал безликим, таким, как и весь народ. В этом случае можно увидеть противостояние деспотичного государя и Человека, у которого есть душа и воспоминания. В протесте героя отображена угроза для всего самодержавного строя, возможность народной кары. Однако оживший памятник наказывает Евгения. В этом состоит основная трагедия в произведении Пушкина.

Безумие и власть

Классик подчеркивает комизм и трагизм ситуации. Евгений бросил вызов мощнейшей силе государственной власти. И он посмел угрожать государю — причем не настоящему, а скульптуре. Этот поступок — попытка противостоять самодержавию, подать народный голос.

Вследствие потопа Евгений теряет любимую, становится сумасшедшим и в результате умирает. Как относятся произошедшие события к проблеме установленного государственного строя? Если сделать глубокий анализ поэмы, можно увидеть, что на самом деле — самое прямое. Поскольку события происходят в Питере, который по приказу царя был построен на реке.

Система образов

Основная тематика поэмы — противостояние народа и беспощадного самодержавия. Ведь получается так, что если бы Петр Первый не построил Петербург именно на берегах Невы, то и главный действующий персонаж был бы живым.

С помощью этого образа автор описывает абсолютно очевидную мысль о том, что невозможно противостояние интересов конкретной личности и заинтересованности того государства, где он проживает. Правительство все время думает масштабно и не берет в учет то, какая судьба ожидает в дальнейшем народ.

Нельзя точно сказать, на какой стороне непосредственно Пушкин.

Протест одного человека — это лейтмотив поэмы, но также немаловажную ценность для писателя имеет и историческая оправданность решения Перта Великого.

Поскольку именно в этом литературном шедевре звучит вдохновенный гимн Санкт-Петербургу. Своим величием этот город воплотил идею о создании великого Российского государства (а это получилось сделать только с помощью Петра Первого).

Пушкин не ставил основной цели заклеймить страну либо, напротив, возвысить ее. Писатель сохранил человечность, описывая одного конкретно взятого человека, и испытывал к нему сочувствие, поскольку образ Евгения все же является главным в произведении. При этом он понимал, что великое государство — тоже немаловажная ценность. И не давая ответ на вопрос об отношениях между властями и народом, автор описал неизбежное их дальнейшее противостояние.

«Медный всадник»: краткое содержание и анализ поэмы Пушкина, 7 класс

Содержание

«Медный всадник». Кратчайшее изложение

«Медный всадник» — поэма Александра Сергеевича Пушкина, написанная осенью 1833 года в Болдине. Вступительная часть посвящена описанию Петербурга, это пушкинское признание в любви городу на Неве.

В поэме рассказывается о печальной судьбе мелкого петербургского чиновника по имени Евгений. Во время наводнения гибнет его невеста, и от горя Евгений сходит с ума. Безумец грозит памятнику Петра Великого, а затем в ужасе убегает: ему кажется, будто всадник сошел с постамента и гонится за ним. Позже Евгения находят мертвым.

Главной темой произведения считается беззащитность «маленького человека» перед неумолимыми силами природы и власти.

Впервые «Медный всадник» целиком был опубликован в 1837 году, после гибели Пушкина на дуэли, но с цензурными правками: чиновники сочли, что в некоторых строках поэт слишком неуважительно говорит о царской власти. Полный авторский текст впервые увидел свет лишь в 1904 году.

Полный текст и аудиокнига

Поэму в формате аудиокниги можно послушать на YouTube. Например, в великолепном исполнении Иннокентия Смоктуновского.

Благодаря поэме Пушкина название «Медный всадник» навсегда закрепилось за памятником Петру Великому на Сенатской площади в Петербурге. Конная статуя работы Этьена Фальконе была установлена там в 1782 году, при Екатерине II.

В действительности скульптура сделана не из меди, а из бронзы, так что правдивее слова Пушкина не о «медном всаднике», а о «кумире на бронзовом коне».

Пьедесталом памятнику служит гигантский гранитный «Гром-камень», специально доставленный на площадь из окрестностей Лахты.

Краткое содержание поэмы Пушкина «Медный всадник»

Вступление

В начале поэмы описывается, как Петр I принял решение заложить новую столицу в устье реки Невы:

Отсель грозить мы будем шведу,

Здесь будет город заложён

На зло надменному соседу.

Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно.

Спустя сто лет Петербург обрел имперское величие: «В гранит оделася Нева; мосты повисли над водами И перед младшею столицей померкла старая Москва».

Автор признается Петербургу в любви:

Люблю тебя, Петра творенье,

Люблю твой строгий, стройный вид,

Невы державное теченье,

Береговой её гранит.

Он воспевает белые ночи и суровые зимы, шумные балы и торжественные парады.

Красуйся, град Петров, и стой

Неколебимо как Россия,

Да умирится же с тобой

И побеждённая стихия.

Однако тут же переходит к воспоминанию об «ужасной поре» наводнения в столице.

Часть первая

Ноябрьская непогода, Нева волнуется. Молодой бедный чиновник Евгений возвращается домой. Он горюет, что из-за разгула стихии пару дней не сможет увидеться со своей невестой Парашей (краткая форма имени Прасковья). Он думает, что нужно жениться и завести семью.

Ветер с моря гонит воду в Неве вспять, и на другой день начинается наводнение, волны смывают все кругом.

Осада! приступ! злые волны,

Как воры, лезут в окна. Чёлны

С разбега стёкла бьют кормой.

Лотки под мокрой пеленой,

Обломки хижин, брёвны, кровли,

Товар запасливой торговли,

Пожитки бледной нищеты,

Грозой снесённые мосты,

Гроба́ с размытого кладби́ща

Плывут по улицам!

Народ

Зрит Божий гнев и казни ждёт.

Евгений спасается от воды на каменной фигуре льва. Он боится не за себя, а за невесту: как там ветхий домик, где живут Параша с вдовой-матерью?

А над волнами рядом с ним высится памятник Петру I.

И, обращён к нему спиною,

В неколебимой вышине,

Над возмущённою Невою

Стоит с простёртою рукою

Кумир на бронзовом коне.

Часть вторая

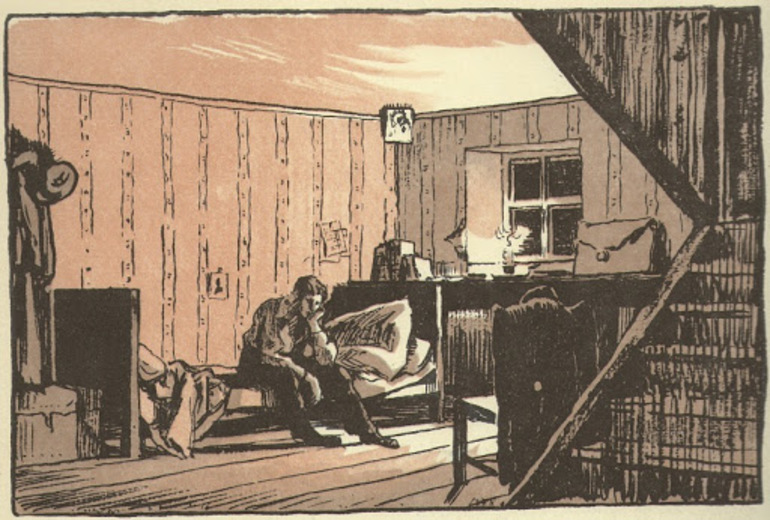

Буря утихает, Нева отступает, «насытясь разрушеньем». Евгений спешит к реке. Перевозчик на лодке за гривенник везет его по бурной реке к дому Параши. Евгений бежит по знакомой улице и не может ее узнать из-за разрушений. Кругом лежат тела утопленников.

Он находит знакомые ворота и иву, но дома Параши нет. Евгений ходит кругом и вдруг начинает хохотать…

От горя Евгений сходит с ума. С тех пор он начинает скитаться по улицам, спит на пристани, питается подачками. Злые дети бросают ему вслед камни.

И так он свой несчастный век

Влачил, ни зверь ни человек.

Проходит почти год. На исходе лета Евгений просыпается на пристани. Шум волн, дождь и ветер пробуждают в нем страшные воспоминания. Он идет по ночной улице и вдруг оказывается у дома с каменными львами, где когда-то пережидал наводнение.

Безумец узнает это место, львов и памятник Петру — человеку, по воле которого в этом неприветливом месте появился город.

Ужасен он в окрестной мгле!

Какая дума на челе!

Какая сила в нём сокрыта!

А в се́м коне какой огонь!

Куда ты скачешь, гордый конь,

И где опустишь ты копыта?

О мощный властелин судьбы!

Не так ли ты над самой бездной

На высоте, уздой железной

Россию поднял на дыбы?

Евгений обходит вокруг памятника «державцу полумира». Вдруг кровь безумца вскипает и он обращается к монументу с угрозой: «Ужо тебе!» («Будет тебе!»), а затем бросается прочь, испугавшись собственной дерзости. Всю ночь Евгению кажется, что его преследует Медный Всадник.

«Добро́, строитель чудотворный! —

Шепнул он, злобно задрожав, —

Ужо тебе. » И вдруг стремглав

Бежать пустился. Показалось

Ему, что грозного царя,

Мгновенно гневом возгоря,

Лицо тихонько обращалось…

И он по площади пустой

Бежит и слышит за собой —

Как будто грома грохотанье —

Тяжёло-звонкое скаканье

По потрясённой мостовой.

И, озарён луною бледной,

Простёрши руку в вышине,

За ним несётся Всадник Медный

На звонко-скачущем коне;

И во всю ночь безумец бедный,

Куда стопы ни обращал,

За ним повсюду Всадник Медный

С тяжёлым топотом скакал.

С той поры, проходя по Сенатской площади, он словно просит прощения у царя: прижимает руку к сердцу, снимает с головы картуз и, опустив взгляд, идет стороной.

Поэма кончается описанием острова на взморье, куда наводнение занесло ветхий домишко. У порога этого дома и нашли однажды мертвым безумца Евгения — «и тут же хладный труп его похоронили ради Бога».

Анализ поэмы: тема, проблема, герои. Как писать сочинение

В поэме Пушкина очевидна громадная разница между нехитрой фабулой и содержанием, отмечал поэт Валерий Брюсов в статье о «Медном всаднике» в 1909 году. Это не просто история о бедном чиновнике и его злоключениях. О Евгении и его невесте автор говорит мало и даже неохотно. А вот о Петре Великом и Петербурге — много и с воодушевлением. Не зря непропорционально большое место отдано вступлению, где описывается имперская столица.

Видя это противоречие, критики с самого начала видели в произведении противопоставление маленького, частного (это начало символизирует Евгений) и огромного, исторического (это начало воплощает Петр Великий).

Именно на этот конфликт стоит обращать внимание в сочинении по «Медному всаднику» — объяснить его суть и сделать выводы.

Тема и проблематика «Медного всадника»

Тема поэмы — судьба «маленького человека» в конфликте с силами стихии и государства.

Автор поднимает проблему беззащитности, ничтожности простого человека перед лицом природы и истории.

Пушкин в неявной форме ставит вопросы: что важнее — исторические свершения или жизнь и счастье отдельной личности? Оправдан ли прогресс, за который приходится платить сумасшествием и смертью «маленького человека»?

Однозначного ответа на эти вопросы нет, и Пушкин сознает их двойственность. С одной стороны, поэт возвеличивает свершения Петра, отдавая дань его исторической роли. С другой — сочувствует несчастному Евгению.

Герои поэмы, образы Петра I и Евгения

Вся поэма построена на противопоставлении двух героев, отмечал Брюсов: «Пушкин стремился всеми средствами сделать одного из них — Петра — сколько возможно более “великим”, а другого — Евгения — сколько возможно более “малым”, “ничтожным”. “Великий Петр”, по замыслу поэта, должен был стать олицетворением мощи самодержавия в ее крайнем проявлении; “бедный Евгений” — воплощением крайнего бессилия обособленной, незначительной личности».

Петр I был одним из любимых исторических персонажей Пушкина: поэт называл его гением и «чудотворцем-исполином». В то же время Пушкин видел в царе крайнее проявление самодержавия, граничащего с деспотизмом — «жестоким», «варварским» и «тиранским», как писал он в своих заметках.

Петр появляется в первых строках поэмы: он обращает пустынный край в новую столицу, стремится «в Европу прорубить окно». Однако по ходу произведения Петр Великий представлен уже не как реальная историческая фигура, а как символ — памятник, «горделивый истукан», «кумир», почти языческое божество. Бронзовый Петр единственный остается спокоен во время наводнения. Пушкин описывает его так: «властелин Судьбы», «державец полумира», который «Россию поднял на дыбы». Это величественные и страшные слова, как страшен и сам монумент: «Ужасен он в окрестной мгле!»

Евгений в поэме описан, наоборот, предельно скупо и «низким» стилем. Поэт намеренно вычеркнул из черновиков произведения и фамилию героя, и описание его внешности, упоминание о его славных предках. В итоге Евгений — максимально обезличенный бедный чиновник, который «где-то служит», у которого нет ни большого ума, ни денег, ни высоких мечтаний.

О чём же думал он? о том,

Что был он беден, что трудом

Он должен был себе доставить

И независимость и честь;

Что мог бы Бог ему прибавить

Ума и денег. Что ведь есть

Такие праздные счастливцы,

Ума недальнего, ленивцы,

Которым жизнь куда легка!

Единственная радость Евгения — невеста. И именно ее он теряет во время наводнения. Ничтожный герой раздавлен, он теряет рассудок и в безумии скитается по Петербургу, «ни зверь ни человек».

Кульминация поэмы — момент, когда Евгений выходит к памятнику Петру и вдруг понимает, что именно царя можно считать виновником всех его бед. Это Петр велел построить город в месте, где людям постоянно грозит стихия. Тогда Евгений решается на «бунт». И это вдруг возвышает ничтожного героя в глазах автора, поэт начинает писать о нем высоким стилем:

Чело

К решетке хладной прилегло,

Глаза подернулись туманом,

По сердцу пламень пробежал,

Вскипела кровь.

Однако мятеж бедного безумца оказывается секундным делом. Евгений зло шепчет «Ужо тебе!» и сбегает, напуганный собственной дерзостью. А Медный всадник будто бы преследует его, заставляя пожалеть о резких словах и подчиниться судьбе. Бунтовщик побежден и вскоре гибнет.

Вывод: в чем суть поэмы

С помощью простой истории о бедном чиновнике Пушкин заставляет читателя задуматься над сложными философскими вопросами. Должно ли стремление к прогрессу, о котором мечтает гениальный император, перевесить счастье «маленького человека»? Может ли обывателя возвысить бунт или его жалкие попытки бросить вызов судьбе заранее обречены на провал?

Размышляя над этими вопросами, Пушкин не выступает ни как консерватор, ни как либерал, ни как революционер. Он признает, что в жизни есть место и великому, и малому — нужны и исторические личности с их громадными свершениями, и обыватели с их простыми мечтами. Пушкин с сожалением констатирует, что в столкновении этих двух начал малое чаще проигрывает большому, обрекая «маленьких людей» на несчастье и гибель.

Тесты по теме «А.С.Пушкин»

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

1. В каком городе родился А.С.Пушкин?

2. Какая дата, связанная с Лицеем, не раз встретится в лирике А.С.Пушкина?

3. Кому принадлежит идея создания Лицея?

4. Сколько было написано повестей, известных как «Повести Белкина»?

5. Назовите жанр стихотворения «Вольность»?

6. Из какого стихотворения А.С. Пушкина взяты эти строки?

Мы ждем с томленьем упованья

Минуты вольности святой,

Как ждет любовник молодой

Минуты верного свиданья…

а) «Бахчисарайский фонтан»

в) «Руслан и Людмила»

г) «Кавказский пленник»

8. Назовите основной конфликт в поэме «Медный всадник»

а) между человеком и стихией

б) между личностью и государством

в) семейный конфликт (Евгений и Параша)

г) между разумом и чувством

9. Чем заканчивается сцена бунта Евгения в поэме «Медный всадник»?

а) Евгений побеждает в споре

б) Евгений наказывается безумием

в) Петр I побеждает в споре

г) результат спора неясен

10. Каким изображается Петербург в поэме «Медный всадник»?

11. Чем завершается поэма «Медный всадник»?

б) свадьбой Параши и Евгения

г) отъездом Евгения

12. Как называется строфа, которая состоит из 14 стихов, с оригинальной рифмофкой: перекрестная, парная, опоясывающая, рифмующееся двустишие? Каждая такая строфа рисует законченную картину.

в) онегинская строфа

13. В стихотворении «Эхо», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Пророк», «Поэту», «Поэт и толпа», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» А.С.Пушкин раскрывает тему:

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Номер материала: ДБ-1584800

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Время чтения: 2 минуты

В Оренбурге школьников переведут на дистанционное обучение с 9 декабря

Время чтения: 1 минута

Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате

Время чтения: 1 минута

Учителям предлагают 1,5 миллиона рублей за переезд в Златоуст

Время чтения: 1 минута

В МГПУ сформулировали новые принципы повышения квалификации

Время чтения: 4 минуты

Утверждено стратегическое направление цифровой трансформации образования

Время чтения: 2 минуты

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.