Чем занимались горожане в 16 веке в европе

Жизнь и быт горожан в средние века

4. Как жили горожане. Сравнительно с нашим временем население средневекового города было немногочисленным. Обычно оно не превышало 5—6 тысяч человек. Лишь немногие города Западной Европы, такие, как Лондон в Англии или Париж во Франции, насчитывали несколько десятков тысяч жителей.

5. Городские богачи и бедняки. Над убогими хижинами бедняков высились дома богачей, украшенные зубцами и башенками. Богатые горожане выделялись и своей дорогой одеждой; их жены щеголяли драгоценными украшениями, которые запрещалось носить простым горожанкам.

В городах росло число бедняков. Они выполняли самую грязную и тяжёлую работу у богатых купцов и мастеров: мыли и чесали шерсть, переносили тяжести, грузили товары. Бедняки были сыты лишь в те дни, когда находили работу. Из-за частых эпидемий и войн в городах скапливалось много искалеченных и немощных людей, которые нищенствовали и воровали. В неурожайные годы города наполнялись массой голодающих людей, бежавших из деревень. Городские власти приказывали выгонять их из городов палками. Чернорабочие, вечные подмастерья и нищие составляли городскую бедноту.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

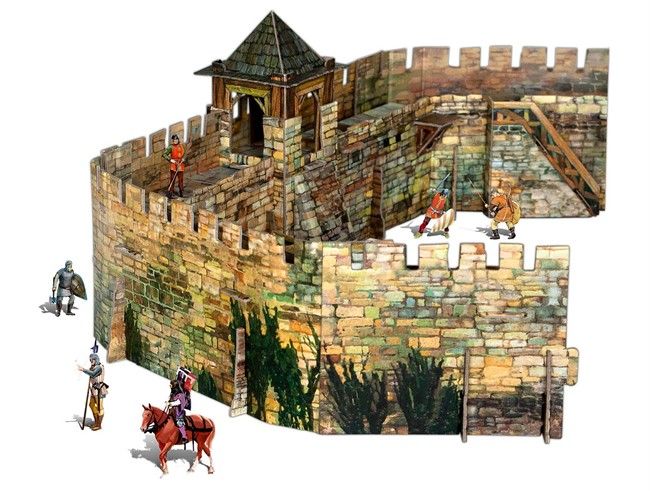

1. Почему средневековый город был крепостью? Сравните укрепление города с рыцарским замком. Почему городом было труднее овладеть, чем замком?

2. Почему города стремились освободиться от власти сеньоров? Чего они добились в борьбе с феодалами? Чем вы объясните, что жители многих городов освободились от власти феодалов, а крестьяне ещё продолжали зависеть от них?

3. Кто входил в состав городского населения? Расскажите, чем занималась и как жила каждая группа горожан.

4. Представьте себе, что вы путешественник, прибывший в средневековый город. Опишите, что вы увидели в городе. Чем современный город отличается от средневекового по своему благоустройству?

Жизнь и быт населения средневекового западноевропейского города в XII-XV веках

Вы будете перенаправлены на Автор24

Западноевропейский средневековый город

Основная часть западноевропейских средневековых городов чаще всего возникала в тех местах, где когда-то стояли города Римской империи или недалеко от этих мест. Для возведения городов римляне выбирали такие места, которые были удобны по всем параметрам и, отчасти это было связано с разделением земледелия и ремесел. В городах формировалось ремесло, а в деревнях остались крестьяне-земледельцы.

Если в раннем Средневековье городов в Западной Европе насчитывалось несколько десятков, то в позднем Средневековье их уже было около 10 тыс., что говорит об их бурном росте.

Принцип строительства городов, как правило, был один – крепость, защитная стена, а внутри нее жилые дома. Крестьяне, надо сказать, жили за пределами городских стен и укрыться внутри могли в том случае, если ожидалось нападение врага.

Средневековый город не мог вместить всех, и численность горожан даже в позднем Средневековье не превышала 1000 человек.

В Средневековье, правда, были и свои «мегаполисы», население которых превышало 50 тыс. человек, например:

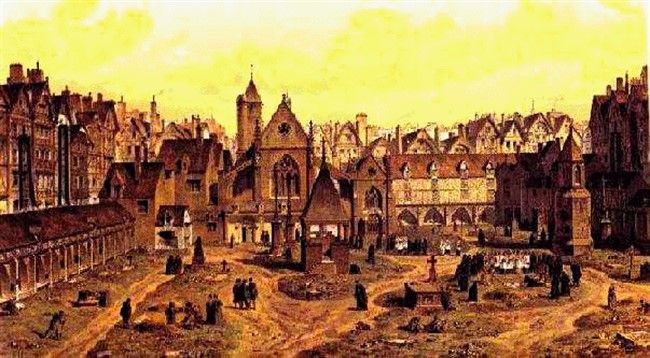

Рисунок 1. Париж, 15 век. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Своего расцвета средневековые города достигли в XII-XIV вв.

Позже в городской жизни появляются черты разложения феодальных и зарождения капиталистических элементов.

Большой подъем Средневековых городов Западной и Южной Европы отмечается в XIV-XV вв. В остальных регионах Европы Средневековые города ещё приобретали черты, сложившиеся на первых этапах, поэтому второй этап истории феодальных городов в таких странах, как Польша, Венгрия, Скандинавские страны, Русь до конца XV века ещё не закончился.

Готовые работы на аналогичную тему

К концу развитого феодализма Северная и Центральная Италия, Византия, Чехия, Фландрия, отдельные районы Франции, прирейнская область Германии были самыми урбанизированными.

Яркими образцами урбанизма являлись крупные торгово-ремесленные и портовые города, где проживало многотысячное население. Эти города, как правило, ориентировались на экспорт, имели сильный флот, купеческие компании европейского значения, огромные денежные накопления, сильное общегосударственное влияние. Представлены эти центры были в Западном Средиземноморье, Нидерландах, в Северо-Западной части Германии. Реже они встречались в Каталонии, Центральной Европе, Северной Франции.

Город с населением в 9-10 тыс. человек считали большим.

Процесс развития западноевропейской цивилизации с появлением и ростом городов ускорился, сельские жители переселялись в города, способствуя их укреплению. Крепнущие города становились центрами культуры и экономики, обеспечивали защиту своим жителям.

Однако и крупные города подвергались нападениям, например, Париж не избежал нападения викингов, а Карл III – французский император выплатил огромную дань серебром, откупившись, таким образом, от разграбления. Средневековый город развивался медленно, но уверенно.

Жизнь средневекового города

В Средневековье в городах проживало около 10% европейского населения, и общество, по своей сути, было сельским.

Возрождение городской жизни относится к началу XII столетия, да и территории городов начали увеличиваться. Города располагались недалеко друг от друга и там, где районы были густо населены, расстояние между ними составляло до 2-х дней конного пути или 30-50 км.

Город начинался с городских ворот, которые с заходом солнца и наступлением ночи запирались. Открывали ворота с восходом солнца. В Англии, например, до настоящего времени в графстве Кент сохранились 60-ти футовые ворота, построенные из песчаника в 1379 г. Интересно, что ворота продолжают сохранять свою главную первоначальную функцию.

Первоначально средневековые города не имели названий улиц, нумерация домов появилась только в XVIII веке.

Местоположение дома определяли по вывеске, которые рисовали или вырезали на стене или на подвешенной доске. Как подбирались нарисованные изображения точно не известно. Историки считают, что владельцы домов устанавливали их свободно, но есть свидетельства того, сеньор мог вмешаться в этот вопрос.

Планировка городов была примерно однотипной. Центр города занимала главная площадь и самые главные здания – центральный собор, ратуша, замок правителя. По радиусу от площади расходились пересекавшиеся и петлявшие улочки, поэтому приезжий человек мог свободно заблудиться.

Улочки были настолько узкие, что сложно было разъехаться двум телегам, а над нижними этажами выступали верхние этажи, загораживая солнечный свет. Узкие улочки и выступающие этажи оставляли мало места для обитателей. Нижние этажи занимали сараи, погреба, лавки.

Городские жители ещё долгое время не могли забыть свои сельские привычки, поэтому выпускали на улицы домашний скот и по улицам свободно гуляли куры и свиньи.

Постановления и требования городского совета не выполнялись и всё лишнее и ненужное жители выбрасывали на улицу. Естественно, говорить о чистоте улиц не приходилось, а первые мостовые сначала появлялись перед домами богатых граждан.

Рисунок 2. Жизнь средневекового города. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Перед выходом на улицу жители прямо на обувь надевали деревянные башмаки, игравшие роль современных галош. Собственно, это были даже не башмаки, а деревянные подошвы, которые ремнями прикреплялись к башмакам.

Грязь и теснота улочек были благодатной почвой для распространения инфекционных заболеваний. Во время эпидемий богатые граждане укрывались в своих загородных поместьях и возвращались после того, как опасность уходила.

Быт горожан средневековых городов

Большая часть городского населения была представлена бюргерами, которые занимались торговлей и ремеслом, одни занимались мелочевкой для местных нужд, а те, кто побогаче занимались торговлей с другими областями и странами.

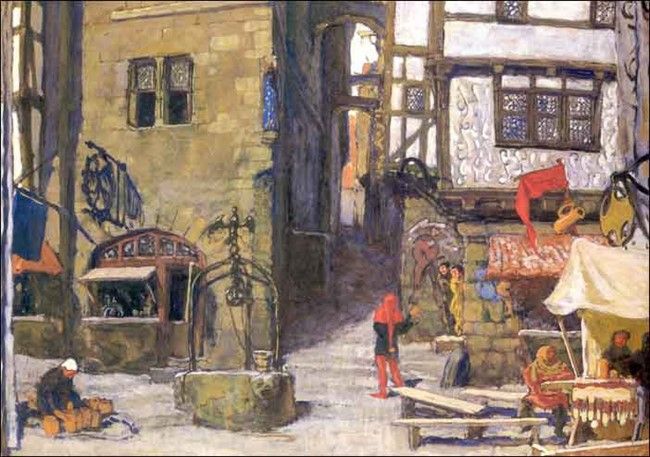

Рисунок 3. Быт горожан средневековых городов. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Крупным купцам принадлежали в городе лучшие каменные здания со складскими помещениями для товаров.

Городские бедняки не имели собственной недвижимости и работали по найму. К малообеспеченным слоям относились и ученики мастера, которые после окончания обучения надеялись купить ремесленную мастерскую и получить статус бюргера. Судьба подмастерьев была печальна, за гроши они работали всю жизнь.

К беднякам относились бродячие актеры, трубадуры, нищие, выпрашивавшие милостыню на церковной паперти.

Питание сельских жителей и горожан практически не отличалось, поскольку горожане в пределах города имели небольшие огороды. Основу пищи составляли каши, кисели, хлеб из разных зерновых, но достаточно много употреблялось и овощей. Однако особенностью питания горожанина было употребление привозной пищи и на их столах можно было видеть такие продукты как чай, кофе, сахар.

Городские жители чаще, чем сельские общались с представителями знати, поэтому их одежда была изящнее. Чтобы не испачкать одежду на пыльных и грязных улицах городов, они носили высокие деревянные башмаки.

Главными ценностями жизни средневековые горожане считали личность человека, службу и должность, наличие имущества, время его жизни, любовь к ближнему.

Для них было истиной, что общественный строй неизменен, и переходить в высший общественный разряд никто не должен стараться.

Сложные условия жизни сочетались с праздниками, восходившими к языческому прошлому. Церковь двойственно и противоречиво относилась, прежде всего, к крестьянским праздникам, запретить их она была бессильна.

Чтобы держать народ, церковь распространяла мнение, что Христос никогда не смеялся, осуждая, таким образом, народные песни и пляски.

Проповедники утверждали, что весельем верховодит дьявол и ведет народ прямо в ад. Народные праздники были неискоренимы, и церковь вынуждена была считаться.

У благородного сословия излюбленным развлечением были турниры рыцарей.

В конце средневековья в городах начинает складываться карнавал, связанный с проводами зимы, в котором активное участие принимали и духовные лица.

В период карнавала отменялись все запреты – можно было веселиться и даже высмеивать религиозные обряды. После карнавала жизнь города и его жителей возвращалась в прежнее русло. Однако были и такие моменты, когда веселый карнавал превращался в кровавое побоище между купцами и ремесленниками, участники карнавала забывали о празднике и старались расправиться с теми, кого ненавидели.

Как жили в средневековом городе?

Средневековый город вдоль реки

Города в средневековой Европе были небольшими по современным меркам. В столицах (Лондоне, Париже) жило 40-50 тысяч человек, в других крупных городах – 15-20 тысяч, а в типичном среднем городке – 5-7 тысяч. @

Средневековый Брюгге (Бельгия)

Города строились на берегах рек, вокруг замков или вдоль крупных трактов. В последнем случае участок дороги становился главной городской улицей. Также главная улица могла вести от замка сеньора к реке или тянуться вдоль берега.

Гравюра средневекового города

Практически любой средневековый город был окружен стенами. Причем, чем крупнее и богаче город, тем они были более мощными и высокими.

Фрагмент стен вокруг города

В худшем случае защитой от непрошеных гостей служила земляная насыпь с деревянным частоколом на ней, в лучшем – высокие каменные стены с башнями и бойницами, где дежурили караульные.

Нормандская крепость 10-11 веков (Франция)

Городские ворота запирались на закате и отпирались с восходом солнца. Обязанности по возведению укреплений и поддержанию их состояния распределялись между всеми горожанами. Они либо занимались строительными работами, либо платили денежный взнос.

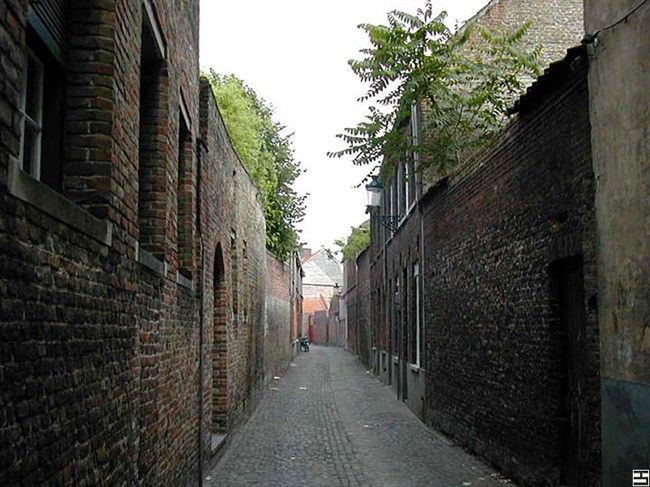

Городские стены ограничивали рост поселений, поэтому дома стояли вплотную друг к другу, а улицы были не более двух метров в ширину.

Узкая улочка Стокгольма

Средневековая площадь старого Таллина

Одна из улиц в Брюсселе называлась «улицей одного человека», потому что там не могли разойтись даже двое.

«Улица одного человека» в Брюсселе

Верхние этажи зданий выступали над нижними, что еще больше сужало пространство средневековых улиц.

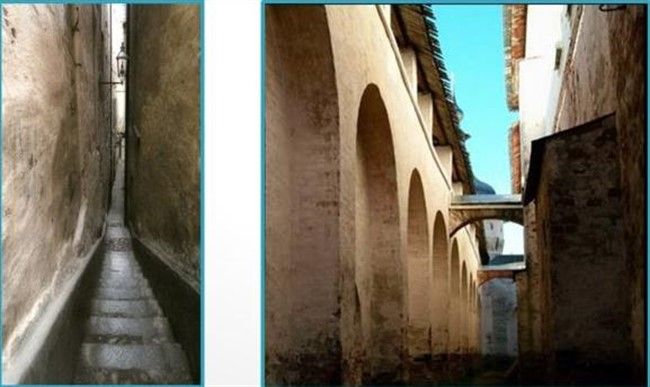

Улочка итальянского города

О ночном освещении, водопроводе, канализации и других удобствах жители не могли и мечтать. Для современного человека жизнь в средневековом городе показалась бы сложной и опасной. Мусор выбрасывался прямо на улицы, во время ночных прогулок приходилось брать с собой фонарь.

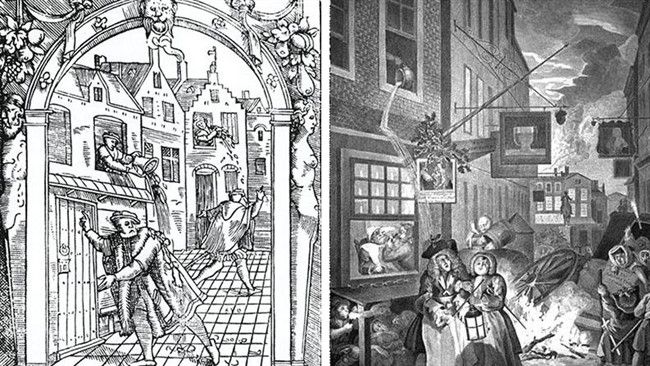

Гравюра улиц средневековых городов

Большинство домов были деревянными, а крыши – соломенными, и во время пожара огонь быстро перекидывался на соседние дома, что приводило к разрушению целых кварталов.

Средневековая городская площадь

Из-за тесноты и грязи часто возникали и распространялись инфекционные болезни, от которых умирало много людей. Богатые люди укрывались от эпидемий в загородных поместьях. Когда опасность заражения исчезала, они возвращались, но перед этим пускали в дом какого-нибудь бродягу или бедняка. Если тот оставался здоров, то хозяева въезжали в дом без опасения.

В домах бедных горожан были маленькие окна, которые зимой затыкали сеном или тряпками. Чтобы согреться, разводили огонь, дым от которого выходил через отверстие в потолке или открытую дверь, но частично он оставался внутри помещения.

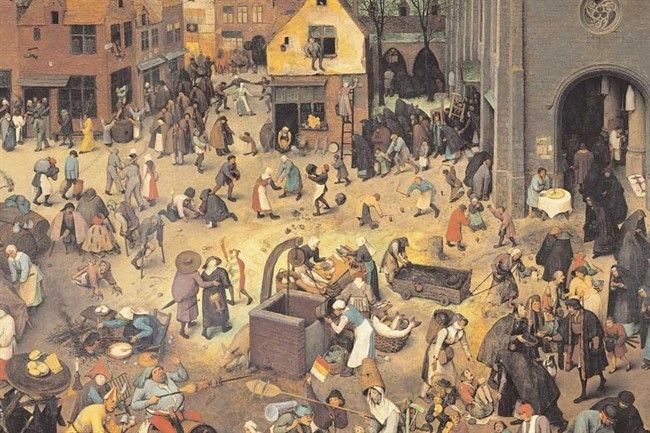

Фрагмент картины Брейгеля (старшего)

Вся обстановка в доме простых людей состояла из грубо сколоченного стола, скамей вдоль стен, кровати и сундука. В сундуке хранилась одежда, которая была дорогой, и поэтому ее берегли и передавали из поколения в поколение.

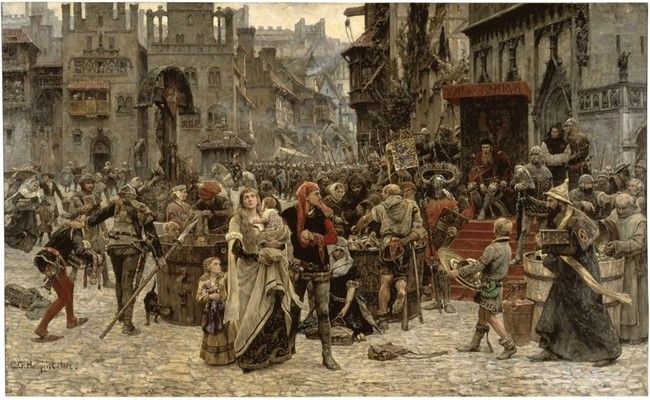

Средневековый город картина работы Е.Е. Лансера (народный художник РСФСР)

Основную часть населения средневекового города составляли торговцы, ремесленники, подмастерья, цирюльники.

Зажиточные горожане средневековья

В крупных городах селилась аристократическая знать, феодалы, чиновники, врачи, юристы, Дома знати выделялись внешним видом, убранство в них было богаче и отражало их социальное положение.

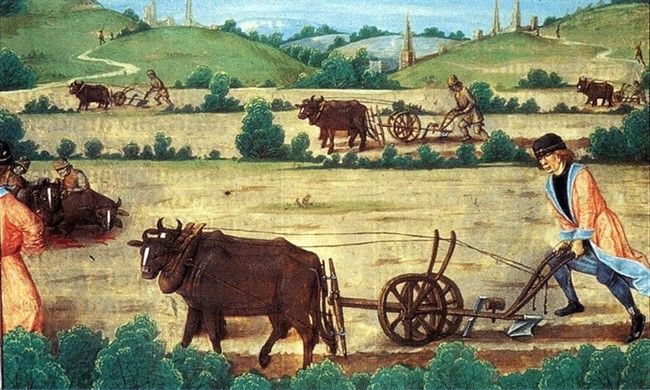

Работы в сельской округе

Многие горожане продолжали заниматься сельским хозяйством. Они возделывали поля за городскими стенами, пасли стада овец, коров. Ближайшая сельская округа считалась принадлежащей к городу.

В настоящее время многие города Западной Европы, сохранившие облик и дух Средневековья объявлены ЮНЕСКО объектами мирового культурного наследия.

Набережная французского города Нант

Жители городов бережно сохраняют памятники и архитектуру уникальных древних уголков средневековой истории Европы.

Средневековая улочка испанского городка в наше время

Сегодня население Зарубежной Европы составляет 620 млн. человек. А в начале XVI века на этой территории проживало только 69 млн. За следующий век европейское население увеличилось до 110-115 млн. Причем 20 млн. проживало во Франции, 7,5 млн. в Испании, 5 млн. в Англии.

Сельские жители и горожане

Большинство европейцев обосновалось в сельской местности. Хотя многих (и бедных, и богатых) привлекали города.

В города перебирались ремесленники или обедневшие крестьяне, которые хотели овладеть ремеслом. Они стремились уйти из-под власти своих господ. В городах, ремесленно-торговых центрах, можно было найти ночлег, наняться подмастерьем в мануфактуру и овладеть ремеслом.

Для зажиточных людей город открывал большие возможности. В крупных городах можно было учиться, вести торговлю (особенно в портовых центрах), заводить полезные знакомства и приумножать капитал.

Самыми крупными городами того времени считались Париж, Неаполь, Лондон, Венеция. Население каждого из них в 1600 году составляло от 150 до 250 тыс. человек. Но в целом общая численность городского населения Европы не превышала 16%.

В подавляющем большинстве крестьяне были лично свободны. Они могли работать там, где хотели. Они пользовались землей своего господина, а за это несли в пользу господина денежные и натуральные повинности. Чтобы платить налоги, крестьянам приходилось продавать свои продукты на рынке.

Жили крестьяне в деревянных (на севере) или каменных (на юге) домах с соломенной или камышовой крышей и земляными полами. Скотину держали в том же доме за перегородкой. Питались грубыми похлебками и кашами из овса, проса и ячменя. Мясо (солонину) ели редко. В прибрежных районах ловили рыбу, этим спасались от голода.

Крестьяне обрабатывали землю примитивными орудиями (пахали сохой, жали серпами). Однако среди общей массы выделялись зажиточные хозяйства, в которых уже тогда использовались двухколесные плуги, сеялки, молотилки и наемный труд.

Среди дворян тоже наметилось расслоение. Одни разорялись, им приходилось зарабатывать на жизнь собственным трудом. Другие богатели. Например, в Англии среди землевладельцев стало популярным разводить овец продавать шерсть. Для этого дворяне сгоняли с земли арендаторов, огораживали пастбища и нанимали батраков. А еще такие хозяйства налаживали связь с городом и продавали туда мясо, хлеб, молоко.

Городская жизнь бедняков была не менее тяжелой. Мизерная зарплата, рабочий день от восхода до заката солнца, штрафы и вычеты из скудной оплаты труда. Бедняки боялись потерять работу, а семья, лишившаяся мужчины (к примеру, в парижских мануфактурах женщинам платили в 2 раза меньше, чем мужчинам) была обречена на нищету. Наемных работников зачастую поселяли прямо на территории мануфактур, и за ворота они выходили лишь по праздникам.

Наемные работники жили впроголодь, питаясь кашами и похлебками. Средняя продолжительность жизни составляла 30 лет. Чаще умирали дети и женщины. В XVI веке 65% взрослого населения Европы составляли мужчины.

Жили плохо, тесно, с минимумом вещей и мебели. Вся семья ютилась в одной комнате, а те, кто побогаче, размещались в двух комнатах. Вещи и кухонную утварь хранили в сундуках, на них же и спали. А еще спали на лавках и грубо сколоченных кроватях с тюфяками и подушками. Самые бедные спали прямо на полу, на соломе. В окна вставляли промасленную бумагу.

Богатые горожане жили в роскошных домах с красивой мебелью. Стены в комнатах украшались обоями (бумажными или матерчатыми), пол покрывали плитами (каменными или керамическими), в окна вставляли стекло. В XVI веке в домах стали устанавливать камины. В самых богатых домах в полуподвальном помещении была «мыльня», где стояла деревянная кадка, и в ней можно было помыться горячей водой.

Остальные горожане не имели возможности мыться. В XVI- XVII горожане боялись общественных бань, потому что в периоды эпидемий (чумы и оспы) эти заведения становись разносчиками заразы.

Кстати, и питались богачи намного разнообразнее. В их домах умелые повара готовили изысканные блюда. Овощи, мясо, птицу они сдабривали пряностями, использовали сахар, консервировали фрукты и овощи.

Городские простолюдины в нерабочие дни любили празднества. Они охотно смотрели на выступления акробатов, жонглеров, фокусников. По городским улицам водили обезьянок и медведей. Устраивались петушиные бои. Приезжали балаганы. Бродячие музыканты с флейтами и гитарами развлекали людей.

Богачи гуляли в парках, посещали скачки и театры.

И, конечно же, богатые горожане следили за модой. Сначала законодательницей мод была Испания, а во второй половине XVII века центром моды становится Франция. Парики, камзолы из парчи, брюки до колен, шейные платки, веера, корсеты наводнили высшее общество. Однако простолюдины, пусть даже и разбогатевшие, не могли одеваться, как представители высшего света, и «запретительные» постановления по поводу костюмов, имелись во многих странах.

Как жили в средневековом городе?

Фото 1 – средневековый город вдоль реки

Города в средневековой Европе были небольшими по современным меркам. В столицах (Лондоне, Париже) жило 40-50 тысяч человек, в других крупных городах – 15-20 тысяч, а в типичном среднем городке – 5-7 тысяч.

Фото 2 – средневековый Брюгге (Бельгия)

Города строились на берегах рек, вокруг замков или вдоль крупных трактов. В последнем случае участок дороги становился главной городской улицей. Также главная улица могла вести от замка сеньора к реке или тянуться вдоль берега.

Фото 3 – гравюра средневекового города

Практически любой средневековый город был окружен стенами. Причем, чем крупнее и богаче город, тем они были более мощными и высокими.

В худшем случае защитой от непрошеных гостей служила земляная насыпь с деревянным частоколом на ней, в лучшем – высокие каменные стены с башнями и бойницами, где дежурили караульные.

Фото 4а – нормандская крепость 10-11 веков (Франция)

Городские ворота запирались на закате и отпирались с восходом солнца. Обязанности по возведению укреплений и поддержанию их состояния распределялись между всеми горожанами. Они либо занимались строительными работами, либо платили денежный взнос.

Фото 5 – городское строительство

Городские стены ограничивали рост поселений, поэтому дома стояли вплотную друг к другу, а улицы были не более двух метров в ширину.

Фото 6 – узкая улочка Стокгольма

Фото 7 – средневековая площадь старого Таллина

Одна из улиц в Брюсселе называлась «улицей одного человека», потому что там не могли разойтись даже двое.

Фото 8 – «Улица одного человека» в Брюсселе

Верхние этажи зданий выступали над нижними, что еще больше сужало пространство средневековых улиц.

Фото 9 – улочка итальянского города

О ночном освещении, водопроводе, канализации и других удобствах жители не могли и мечтать. Для современного человека жизнь в средневековом городе показалась бы сложной и опасной. Мусор выбрасывался прямо на улицы, во время ночных прогулок приходилось брать с собой фонарь.

Фото 10 – гравюра улиц средневековых городов

Большинство домов были деревянными, а крыши – соломенными, и во время пожара огонь быстро перекидывался на соседние дома, что приводило к разрушению целых кварталов.

Фото 11 – средневековая городская площадь

Из-за тесноты и грязи часто возникали и распространялись инфекционные болезни, от которых умирало много людей. Богатые люди укрывались от эпидемий в загородных поместьях. Когда опасность заражения исчезала, они возвращались, но перед этим пускали в дом какого-нибудь бродягу или бедняка. Если тот оставался здоров, то хозяева въезжали в дом без опасения.

Фото 12 – эпидемия чумы

В домах бедных горожан были маленькие окна, которые зимой затыкали сеном или тряпками. Чтобы согреться, разводили огонь, дым от которого выходил через отверстие в потолке или открытую дверь, но частично он оставался внутри помещения.

Фото 13 – фрагмент картины Брейгеля (старшего)

Вся обстановка в доме простых людей состояла из грубо сколоченного стола, скамей вдоль стен, кровати и сундука. В сундуке хранилась одежда, которая была дорогой, и поэтому ее берегли и передавали из поколения в поколение.

Фото 14 – средневековый город картина работы Е.Е. Лансера (народный художник РСФСР)

Основную часть населения средневекового города составляли торговцы, ремесленники, подмастерья, цирюльники.

Фото 15 – зажиточные горожане средневековья

В крупных городах селилась аристократическая знать, феодалы, чиновники, врачи, юристы, Дома знати выделялись внешним видом, убранство в них было богаче и отражало их социальное положение.

Фото 16 – работы в сельской округе

Многие горожане продолжали заниматься сельским хозяйством. Они возделывали поля за городскими стенами, пасли стада овец, коров. Ближайшая сельская округа считалась принадлежащей к городу.

В настоящее время многие города Западной Европы, сохранившие облик и дух Средневековья объявлены ЮНЕСКО объектами мирового культурного наследия.

Фото 17 – набережная французского города Нант

Жители городов бережно сохраняют памятники и архитектуру уникальных древних уголков средневековой истории Европы.

Фото 18 –средневековая улочка испанского городка в наше время