Чем занимались гунны 6 класс

Гунны – это кочевые племена, что в свое время переселились из Азии в Европу. Ну, вот и все познания о гуннах, которые имеются у большинства людей. А ведь о них можно рассказать много интересного, именно этому и посвящена статья.

Кто такие гунны?

Свою историю эти племена начинают вести с 3 века до н. э. Историки связывают происхождение гуннов от племен хуннов, которые обитали на территории современного Китая, на берегах реки Хуанхэ. Гунны – это народность азиатского происхождения, которая был первой, кто смог создать в Центральной Азии кочевую империю. История гласит, что в 48 году до н. э. хуннов разделили на два клана: Южные и Северные. Северные хунны потерпели поражение в войне против Китая, их объединение распалось, а оставшиеся кочевники мигрировали на запад. Связь хуннов и гуннов можно проследить, изучив наследия материальной культуры. Для обеих народностей характерным было использование лука. Однако в настоящее время этническая принадлежность гуннов поддается сомнению.

В разные временные периоды слово «гунны» всплывает в справочниках по истории, однако этим именем чаще всего обозначают обычных кочевников, что жили на территории Европы вплоть до Средневековья. В настоящем же, гунны – это племена-завоеватели, которые основали великую империю Атиллы и спровоцировали Великое переселение народов, ускорив тем самым ход исторических событий.

Вторжение племен

Считалось, что гунны под натиском императора династии Хань вынуждены были покинуть родные земли и пойти на запад. Попутно беженцы завоевывали попадавшиеся им племена и включали их в свою орду. В 370 г. гунны пересекли Волгу, на этот момент в их состав входили монголы, угры, тюркские и иранские племена.

С этого момента о гуннах начинают упоминать в летописях. Чаще всего о них говорят, как о варварах-захватчиках, не отрицая их силы и жестокости. Кочевые племена становятся главной первопричиной важных исторических событий. Даже сегодня историки спорят о том, откуда в действительности произошли гунны. Некоторые настаивают, что эти племена были предками славян и не имеют никакого отношения к Азии. Хотя в это же время тюрки утверждают, что гунны были тюрками, а монголы говорят: «Гунны – это монголы».

В результате исследований удалось выяснить лишь то, что гунны близки к монголо-маньчжурским народам, о чем говорит схожесть имен и культуры. Однако никто не торопится это опровергать или подтверждать со 100% уверенностью.

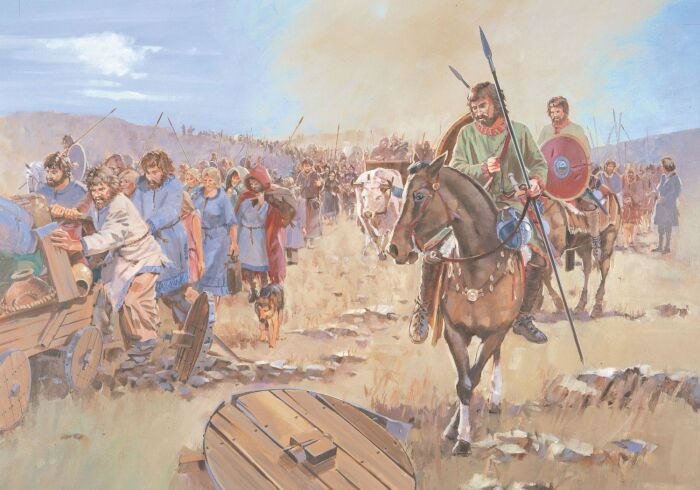

Зато роль гуннов в истории никто не умаляет. Стоит отметить особенности вторжения племен гуннов на вражеские территории. Их атаки были неожиданными, как схождение лавины, а тактика ведения боя вводила врага в полное смятение. Кочевые племена не вступали в близкий бой, они попросту окружали врагов и осыпали их стрелами, при этом непрерывно перемещались с места на место. Враг впадал в недоумение, и тогда гунны добивали его, навалившись всем конным войском. Если дело доходило к рукопашному бою, могли виртуозно владеть мечами, при этом воины не задумывались о своей безопасности – бросались в бой не жалея себя. Их яростные облавы застали врасплох римлян, племена Северного Причерноморья, готов, иранов и представителей других народностей, которые стали частью большого гуннского союза.

Захваченные земли

Впервые о гуннах упоминается в летописях 376 года, когда они захватили аланов Северного Кавказа. Позже они напали на государство Германарих и полностью его разгромили, что спровоцировало начало Великого переселения народов. За время своего господства на территории Европы гунны покорили значительную часть племен остготов, а вестготов оттеснили во Фракию.

В 395 году племена гуннов перешли Кавказ и ступили на земли Сирии. Вождем гуннов в это время был царь Баламбер. Буквально в считанные месяцы это государство было полностью опустошенным, а племена-захватчики обосновались в Австрии и Паннонии. Паннония стала центром будущей империи гуннов. Это была отправная точка, с которой они начали нападать на Восточную Римскую империю. Что касается Западной Римской империи, то племена гуннов вплоть до середины 5 века были их союзниками в войнах против германских племен.

От Ругила к Атилле

Все жители покоренных земель вынуждены были принимать участие в военных походах и платить налоги. К началу 422 года гунны вновь напали на Фракию. Опасаясь войны, император Восточной Римской империи начал выплачивать вождю гуннов дань.

Спустя 10 лет Ругила (вождь гуннов) начал угрожать Римской империи в разрыве мирных соглашений. Причиной такого поведения стали беглецы, которые прятались на территории Римского государства. Однако Ругила так и не осуществил задуманное, в ходе ведения переговоров скончался. Новыми правителями стали племянники покойного вождя: Бледа и Атилла.

В 445 году при невыясненных обстоятельствах Бледа погиб на охоте. Историки предполагают, что он мог быть убит Атиллой. Однако этот факт не был подтвержден. С этого момента Атилла – вождь гуннов. Он вошел на страницы истории в качестве жестокого и великого полководца, что стер с лица земли всю Европу.

Наибольшего величия империя гуннов приобрела в 434-453 годах при вожде Атилле. За время его правления к гуннам отошли племена булгар, герулов, геидов, сарматов, готов и других германских племен.

Правление Атиллы

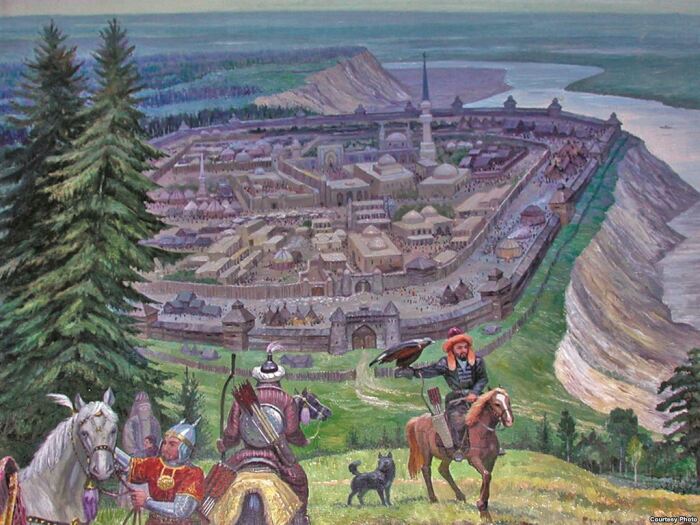

За время единоличного правления Атиллы государство гуннов разрослось до невероятных размеров. В этом была заслуга их правителя. Атилла (вождь гуннов) проживал на территории современной Венгрии. С этого места его власть распространялась до Кавказа (восток), Рейна (запад), датских островов (север) и Дуная (юг).

Атилла вынудил Феодосия Первого (правителя Восточной Римской империи) продолжать платить ему дань. Опустошил Фракию, Мидию, Иллирию, подчинил себе правый берег Дуная. Дойдя до границ Константинополя, заставил императора откупиться от проведения военных действий и предоставить гуннам земли страны на южном береге Дуная.

Обосновавшись в Константинополе, Атилла отправляется к Валентину Третьему, правителю Западного Рима с просьбой отдать за него сестру. Однако правитель Западной империи отказывается от такого союза. Оскорбленный отказом, Атилла собирает армию и начинает двигаться на запад. Вождь гуннов проходит Германию, переправившись через Рейн, уничтожил Трир, Аррас и множество других городов.

Осенью 451 года на Каталуанской равнине началась грандиозная битва народов. Можно даже предположить, что это было первое в истории нашей эры великомасштабное сражение. В этом противостоянии продвижение гуннов было остановлено объединенной армией римских империй.

Смерть Атиллы

При царе Атилле было сформировано большое политическое образование, в котором до 6 века основную часть населения составляли сарматы, гунны и другие племена. Все они покорялись единому правителю. В 452 году гунны Аттилы вошли на земли Италии. Под угрозой военного конфликта оказались такие города, как Милан и Аквелия. Однако войска отступают назад, на свои территории. В 453 году Атилла умирает, а из-за возникнувших недоразумений относительно нового вождя на гуннов нападают гепиды, которые возглавили восстание племен Германии. Начиная с 454 года, власть гуннов превращается в историческое прошлое. В этом году в противостоянии при реке Недао их вытесняют в Причерноморье.

В 469 году гунны предпринимают последнюю попытку прорваться на Балканский полуостров, однако их останавливают. Они постепенно начинают смешиваться с другими племенами, прибывающими с востока, и государство гуннов прекращает свое существование.

Ведение хозяйства

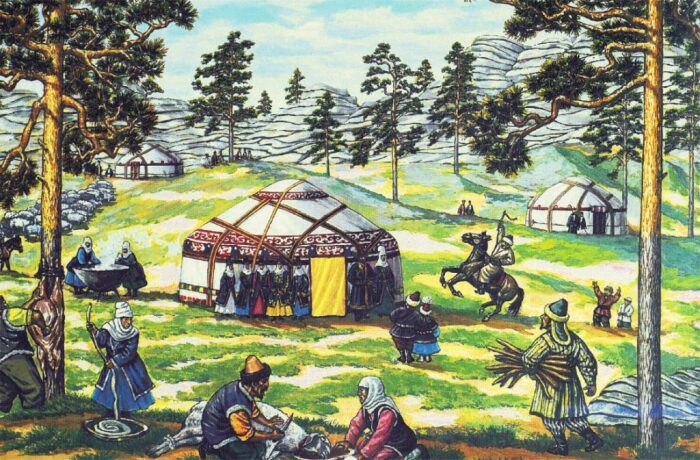

История гуннов началась и закончилась внезапно, за короткий промежуток времени образовалась целая империя, которая покорила почти всю Европу, и так же быстро она исчезла, смешавшись с другими племенами, что пришли осваивать новые земли. Однако даже этого небольшого промежутка хватило для того, чтобы гунны сотворили свою культуру, религию и уклад жизни.

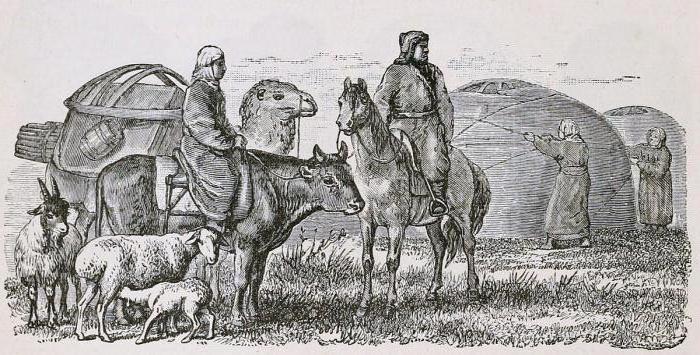

Главным занятием их, как и большинства племен, было скотоводство, о чем говорит Сыня Цян – китайский историк. Племена постоянно переходили с места на место, жили в передвижных юртах. Основной рацион состоял из мяса и кумыса. Одежду делали из шерсти.

Важной частью жизни были войны, главная цель которых состояла первоначально в захвате добычи, а потом уже в подчинении новых племен. В мирное время гунны попросту следовали за скотом, попутно охотясь на птиц и зверей.

Кочевое скотоводство состояло из всех видов домашних животных, включая двугорбого верблюда и осла. Особое внимание уделялось непосредственно коневодству. Это был не только резерв для военных действий, но своеобразное подтверждение социального статуса. Чем больше поголовье лошадей, тем почетней кочевник.

Во времена расцвета империи гуннов были основаны города, где жители могли вести оседлый образ жизни. В результате раскопок было видно, что племена некоторые время занимались земледелием, а в городах были созданы специальные места для хранения зерна.

По факту, гунны были кочевыми племенами и занимались скотоводством, однако не стоит сбрасывать со счетов наличие небольших очагов оседлого способа ведения хозяйства. В пределах государства эти два образа жизни гармонично существовали.

Социальная сторона жизни

Племена гуннов имели сложную для того времени социальную организацию. Главой страны был шаныой, так называемый «сын неба» с неограниченной властью.

Гунны подразделялись на роды (кланы), которых насчитывалось 24. Во главе каждого из них стояли «управляющие поколениями». В начале захватнических войн именно управляющие делили между собой новые земли, позже этим начал заниматься шаныой, а управляющие стали простыми начальниками над всадниками, которых числилось по 10 тысяч за каждым.

В армии все тоже было не так просто. За назначение тысячников и сотников, а также за распределение земель между ними отвечал темник. С другой стороны усиленная центральная власть не превратила империю в монархию или автократию. Напротив, в обществе существовали народные собрания и совет старейшин. Трижды в год гунны собирались в одном из городов своей империи, чтобы принести жертву Небу. В такие дни главы поколений обсуждали политику государства, смотрели конные скачки или бег верблюдов.

Было отмечено, что в обществе гуннов существовали аристократы, все они были связаны брачными союзами друг с другом.

Но, так как в империи было много покоренных племен, которых насильно адаптировали к обществу гуннов, то в некоторых местах процветало рабство. Рабами становились в основном пленные. Их оставляли в городах и заставляли помогать в земледелии, строительстве или ремеслах.

Главы гуннской державы имели план объединить все народы, хотя китайские и античные источники постоянно делают из них варваров. Ведь если бы они не стали катализатором для Великого переселения народов в Европе, то вполне вероятно, что кризис и рабовладельческий способ производства растянулись бы еще на несколько столетий.

Сегмент культурной организации

Культура гуннов берет свое продолжение от племен саксов, включает в себя их основные элементы и продолжает развивать. В этих племенах были распространены изделия из железа. Кочевники умели пользоваться ткацким станком, обрабатывали дерево и начинали промышлять ремеслами.

В племенах была развита материальная культура и военное дело. Так как гунны промышляли набегами на другие государства, у них была высокоразвита стенобитная техника, которая помогала сокрушать укрепления.

Гунны – народ кочевников. Однако даже в мире вечного движения были оседло-земледельческие оазисы, которые использовались в качестве зимовок. Некоторые поселения были хорошо укреплены и могли служить вместо военной крепости.

Один из историков, описывая пристанище Атиллы, говорил, что его поселение было большим, словно город. Дома были сделаны из дерева. Доски были прибиты друг к другу настолько крепко, что невозможно было заметить стыки.

Что касается наскальных изображений, то чаще всего можно увидеть рисунки лебедя, быка и оленя. Эти животные имели свое сакральное значение. Считалось, что бык – это олицетворение власти. Олень приносит благополучие и указывает дорогу странникам. Лебедь был хранителем домашнего очага.

Искусство племен гуннов напрямую связанно с художественным стилем саксов, однако, они больше внимания уделяют инкрустации, а звериный стиль так и остается неизменным вплоть до 3 века, когда на смену ему приходят полихромные памятники.

Религия

Как и каждое уважающее себя государство, империя гуннов имела свою религию. Главным богом у них был Тенгри – божество Неба. Кочевники были анимистами, почитали духов Неба и силы природы. Изготавливали защитные амулеты из золота и серебра, на пластинах гравировали изображения животных, в основном драконов.

Гунны не приносили человеческие жертвы, зато имели литых из серебра идолов. Религиозные верования подразумевали наличие жрецов, колдунов и знахарей. В правящей верхушке гуннов нередко можно было встретить шаманов. В их обязанности входило определять благоприятные месяцы в году.

Характерным для их религии было также обожествление небесных светил, стихий и дорог. В качестве кровных жертв преподносили лошадей. Все религиозные церемонии проходили в сопровождении военных дуэлей, что были обязательным атрибутом любого мероприятия. К тому же, когда кто-то умирал, как знак скорби гунны обязаны были наносить себе раны.

Роль гуннов в истории

Вторжение гуннов оказало большое влияние на ход исторических событий. Неожиданные набеги на племена Западной Европы стали главным катализатором, что спровоцировал изменения в положении кочевников. Уничтожение остготов предотвратило возможность германизации склавен Европы. Аланы отошли на запад, а иранские племена Восточной Европы были ослаблены. Все это свидетельствует только об одном – на дальнейшее развитие исторических событий влияли только тюрки и склавены.

Можно даже казать, что предводитель гуннов, вторгшись в Европу, освободил восточных протославян от готов, иранов, аланов и их влияния на развитие культуры. Войска склавен гунны использовали как вспомогательный резерв военных кампаний.

Во времена правления Атиллы территория гуннов занимала немыслимые площади. Простираясь от Волги до Рейна, империя гуннских завоевателей достигает максимальной экспансии. Но когда умирает Атилла, великая держава распадается.

Во многих источниках, что описывают исторические события средневековья, гуннами именуют разные кочевые племена, которые встречаются в разных уголках Евразии. Однако никто так и не смог доказать их родство с европейскими гуннами. В некоторых публикациях это слово интерпретируется просто как термин, что означает «кочевое племя». Только в 1926 году К. А. Иностранцев вводит понятие «гунны» для обозначения европейских племен государства Атиллы.

Таким образом, напоследок можно сказать только одно: гунны – это не только кочевые племена с непреодолимой жаждой власти, но и ключевые фигуры своей эпохи, которые стали причиной многих исторических изменений.

Гунны

Гуннская религия [источник?]

Содержание

Краткая история

Большое объединение номадов (известное из китайских источников под названием «хунну» или «сюнну») в конце III века до н. э. образовалось на территории Северного Китая. Около рубежа н. э. эти племена начали продвижение на запад. Со II века н. э. появились в степях Северного Причерноморья.

В IV—V веках н. э. выходцы из этого племенного союза возглавляли царственные династии в Северном Китае. В 70-х годах IV века гунны покорили аланов на Северном Кавказе, а затем разгромили государство Германариха, что послужило импульсом к Великому переселению народов.

Гунны подчинили большую часть остготов (они жили в низовьях Днепра) и заставили вестготов (живших в низовьях Днестра) отступить во Фракию (в восточной части Балканского полуострова, между Эгейским, Чёрным и Мраморным морями).

Затем, пройдя в 395 году через Кавказ, опустошили Сирию [2] и Каппадокию (в Малой Азии) и около этого же времени, обосновавшись в Паннонии (римской провинции на правом берегу Дуная, ныне — территория Венгрии) и Австрии, совершали оттуда набеги на Восточную Римскую империю (по отношению к Западной Римской империи до середины V века гунны выступали как союзники в борьбе против германских племён). Покорённые племена они облагали данью и принуждали участвовать в своих военных походах.

Постепенно гунны исчезли как народ, хотя их имя ещё долго встречалось в качестве общего наименования кочевников Причерноморья. По свидетельствам готского историка VI века Иордана племена, раннее входившие в состав «гуннского» союза, освободившись от насильственного «союза» кочевников, взяли под контроль и Западную, и обширную часть Восточной Римской Империи, поселившись во Фракии, Иллирии, Далматии, Паннонии, Галлии и на Аппенинском полуострове.

Предводитель остготов Теодорих, сын сподвижника Аттилы, остготского короля Теодимира, победивший Одоакра, стал в 496 году первым христианским королём готско-римского королевства остготов.

Образ жизни

Римский историк Аммиан Марцеллин, «крёстный отец гуннов», так описывает их:

| …все они отличаются плотными и крепкими руками и ногами, толстыми затылками и вообще столь чудовищным и страшным видом, что их можно принять за двуногих зверей или уподобить сваям, которые грубо вытёсываются при постройке мостов. |  |

| «Гунны никогда не прикрываются никакими строениями, питая к ним отвращение как к гробницам… Кочуя по горам и лесам, они с колыбели приучаются переносить холод, голод и жажду; и на чужбине они не входят в жилища за исключением крайней необходимости; у них даже не считается безопасным спать под кровлей. |  |

| …но зато, как бы приросшие к своим выносливым, но безобразным на вид лошадёнкам и иногда сидя на них по-женски, они исполняют все свои обычные дела; на них каждый из этого племени ночует и днюет… ест и пьёт и, пригнувшись к узкой шее своей скотины, погружается в глубокий чуткий сон… |  |

В противоположность Аммиану, посол к гуннскому царю Аттиле Приск Панийский так описывает гуннов:

Покойников часто сжигали, полагая, что душа умершего быстрее улетит на небо, если «износившееся» тело будет уничтожено огнём. С покойником сжигали и его вооружение — меч, колчан со стрелами, лук и сбрую коня.

Происхождение и название народа

При рассмотрении гуннской истории и культуры непременно встаёт сложный вопрос о происхождении европейских гуннов и их связи с центральноазиатскими хунну (сюнну). По этому поводу ещё с XVIII в. не утихает оживленная дискуссия, участники которой зачастую приходят к противоположным результатам.

Гипотеза центральноазиатского происхождения гуннов

Гипотеза тюркского происхождения гуннов

Кто такие гунны и откуда они появились

Даже те, кто совсем не интересуется историей, должны были слышать о таком загадочном народе, «похоронившем» Древний Рим, как гунны. Неистовые варвары-кочевники, пришедшие с востока и ставшие одной из причин Великого переселения народов в Евразии. В своем движении на запад гунны стали одним из главных катализаторов исторических процессов на несколько столетий, а самое главное, они во многом предопределили будущий облик Европы и Азии, Средиземноморья и Кавказа.

Откуда же взялся этот загадочный народ и куда исчез?

Кто такие гунны?

Стоит сразу же сломать «интригу»: гунны – это не народ в привычном понимании. И это очень важно понять и уяснить, так как на самом деле гунны являются огромной племенной группой из множества кочевых и некогда оседлых народов, жителей Азии, а в последствии Европы и Кавказа.

Основу гуннов составила алтайская племенная группа, народы Азии, разговаривавшие на тюркских, тунгусо-маньчжурских и монгольских языках того времени. После начала переселения гунны подобно лавине будут гнать перед собой другие народы. Иные, будут даже включены в этот племенной конгломерат, сами став гуннами.

Основу гуннов составили тюркские, монгольские и тунгусские племена. |Фото: islamnews.ru.

Современные генетические исследования, подтверждают данный факт. Исследование останков и предметов, оставшихся от гуннов, указывают на то, что это была крайне разнообразная в вопросе генетики группа людей.

Как уже можно было догадаться, сами себя гуннами гунны не называли. Хотя бы потому, что это было огромное количество родов и племен, обществ с весьма примитивным устройством особенно по меркам античных империй Европы и Азии. Название «Hunni» к кочевым народам первыми стали применять римляне.

При этом в «греческой» части Римской Империи их называли не «Гунны», а «Унны». На Кавказе и среди варварских племен Европы для гуннов существовали свои собственные местные названия. Широко использовать сегодняшнее имя данного кочевого народа стали только с 1926 года после начала активного исследования Великого переселения народов.

Откуда гунны появились?

Предки гуннов столкнулись на востоке с китайской Империей Хань. |Фото: ya.ru.

В 206 году до нашей эры в долине рек Хуанхэ и Янцзы на руинах китайской Империи Цинь появилась новая сила – Империя Хань. Как и всякое другое высокоорганизованное рабовладельческое общество античности Империя Хань не могла не проводить агрессивной внешней политики с целью захвата рабов, населения и плодородных земель. Двигаясь на запад, китайцы с многочисленными кочевыми племенами хуннов.

Китайцы расширяли свою империю, хунны устраивали набеги на все соседние племена, а также на «оседлых слабаков» с востока. Длительное и ожесточенное противостояние между кочевниками и оседлыми к концу II века нашей эры закончилось победой Империи Хань, которая огнем и мечом начала выдавливать хуннов с их традиционных мест обитания. Тогда кочевники двинулись на запад в поиске спасения от заклятых врагов. Так упала первая планка домино, запустившая Великое переселение народов.

После столетий противостояния китайцы выдавили хуннов на запад. |Фото: livekavkaz.ru.

Хунны стали откочевывать на запад. Миграция была отнюдь не мирной: на пути следования хунны постоянно вступали в конфликты с другими племенами, в том числе для отъема скота и захвата рабов. Постепенно в волну кочевников злом и добром вливалось все больше народов: одни присоединялись у хуннам, другие бежали от них прочь, занимаясь впереди тем же самым, чем занимались их неистовые враги. Именно так и появилась волна племен, которую в последствии назвали гунны.

При этом важно подчеркнуть, что никакого единения среди гуннов по большей части не было. Долгое время все «единство» заканчивалось на небольших объединениях под рукой более-менее успешных вождей, а также по-родственному признаку. Переселение гуннов на запад было не скоординированным военным походом, а хаотичной миграцией.

Само собой, каждый племенной предводитель по объективным причинам старался собрать под своей рукой как можно больше кочевников. Процесс объединения гуннов продолжался несколько столетий: миграция племен то консолидировалась, то вновь распадалась на разрозненные группы. Лучше всех объединить разрозненные племен смог легендарный вождь варваров Аттила, который был правителем кочевников с 434 по 453 год нашей эры.

Начавшееся с бегства воинственных хуннов, великое переселение стало подобно лавине. |Фото: Pinterest.

При этом уже к началу V века нашей эры в миграцию гуннов так или иначе были интегрированы не только тюркские и монгольские племена. Туда вошли многие народы Кавказа, например, кочевники Аланы (сарматское племя), инкорпорированы в гуннскую среду были и племена германцев, кельтов, скифов и даже древних славян.

Куда делись гунны?

Великое переселение вылилось в многочисленные конфликты между варварами, кочевниками, персами и римлянами. ¦Арт: студия Creative Assembly.

Ничто не берется из ниоткуда и не исчезает никуда. Вот и воинственный народ гуннов отнюдь не растворился в воздухе. На протяжении всей миграции гунны подобно нашествию саранчи опустошали земли и рушили государства оседлых народов. Не повезло в первую очередь народам Кавказа, Малой Азии, а также не латинизированной части Европы.

Хлебнули горя от гуннов и римляне. Великое переселение народов стало одной из самых больших миграций в истории человечества и на многие столетия предопределила облик Европы. Без Великого переселения и прихода в Европу азиатских племен, без переселения под давления миграции гуннов германских племен сегодня не было бы привычных нам народов Старого Света: испанцев, итальянцев, немцев. Чего уж там, гунны и Великое переселение народов оказали немалое влияние и на последующий этногенез славян.

Миграция шла на спад, гунны создавали новые государства или вливались в уже существовавшие. |Фото: Twitter.

При этом гунны были отнюдь не «необузданной варварской силой», сметающей все на своем пути (хотя и занимались как раз этим!). Не стоит забывать о том, что в первую очередь миграция, начавшаяся во II веке нашей эры на границе с древним Китаем, все это время искала, где поселиться. В конечном итоге народы гуннской миграции так или иначе осели. Где-то они смешались с коренными обитателями, где-то стали завоевателями и построили собственные государства.

Переселение народов оказало огромное влияние на историю, даже Венеция появилась благодаря нашествию гуннов. |Фото: avto.goodfon.ru.

Например, на территории современного Дагестана часть гуннов создала свое собственное царство. На территории Ирана так называемые «белые гунны» еще в III веке нашей эры основали Эфталитское царство. Даже славный итальянский город Венеция появился благодаря гуннам.

Так как именно в результате Великого переселения народов в Венецианской лагуне начали селиться люди – гунны, вестготы и лангобарды (последние два – германские племена). К VI веку нашей эры великое переселение народов пошло на спад, а полностью завершилось уже в XVII веке. Потомки гуннов к этому моменту стали частью населения Европы, Кавказа и Малой Азии.

Материалы по теме

А вот ещё:

Золото Колчака: исчезновение золотого запаса России

В 1918 г. белогвардейцы захватили большую часть Золотого запаса России. Судьбу этих денег выясняли почти столетие.

Каких только слухов не ходило о том золоте — то ли часть его украли союзники (Чехословацкий корпус), то ли белые перевели сотни миллионов на зарубежные счета и потом присвоили, то ли закопали в глухой сибирской тайге; а может, «золотой» поезд потерпел крушение на берегу Байкала, и слитки теперь ждут кладоискателей на дне величественного озера…

Все эти версии кажутся очень притягательными, но историки, тщательно изучившие документы российских и заграничных архивов, проследили историю «колчаковских денег» и пришли к гораздо менее романтичным выводам. Но обо всём по порядку.

Покупки белой армии

Российская империя обладала огромным золотым запасом. К перевороту 25 октября 1917 г. Государственный банк хранил золотых слитков и монет на 1101 млн рублей. Больше было только у США и Франции. Сохранить его в полном объёме большевики не сумели. В конце лета 1918 г. белогвардейцы под командованием полковника В.О. Каппеля при поддержке чехов (чешских пленных, взбунтовавшихся против советской власти) выбили красных из Казани, где захватили 496, 873 тонны золота — 651 532 117 рублей 86 копеек. Колоссальная сумма! Большевики успели эвакуировать только сотню ящиков (на 6 млн рублей), которые вскоре бесследно пропали.

Остальное золото белые доставили в Самару, а оттуда — в Омск. По некоторым данным, не вполне надёжным, ещё около 6 млн рублей по пути украли чехи. Но так или иначе, теперь золото оказалась в руках противников большевиков.

18 ноября 1918 г. к власти в Омске пришёл адмирал А.В. Колчак. Какое-то время он отказывался от идеи использовать Золотой запас для борьбы с большевизмом: Верховный правитель полагал, что не имеет на это права, что деньги принадлежат всему народу и распоряжаться ими должно всероссийское правительство после Гражданской войны. Но тратить золото всё же пришлось. Советская власть получила военные заводы и богатые военные склады царской России, белым же досталась периферия со слабой промышленностью. Вооружение и обмундирование можно было либо реквизировать у населения (что малоэффективно), либо добывать в бою, либо покупать заграницей.

» height=»701″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/223/223345f54b4947c1912b23ea814577fa.webp» title=»Адмирал Колчак. (rg.ru)» width=»600″ />

Адмирал Колчак. Источник: rg.ru

» height=»418″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/86a/86ae3702fafec3dc90f94197e2f8aeb8.webp» title=»Золотой запас в казанском Госбанке, 1918 г. (lifeboss.ru)» width=»600″ />

Золотой запас в казанском Госбанке, 1918 г. Источник: lifeboss.ru

И правительство Колчака начало продавать золото и закупать на валюту винтовки (в 1919 г. только США купили более 450 тыс. и 50 тыс. у Японии), пулемёты, обмундирование, рельсы, паровозы, подъёмные краны, кожу для изготовления обуви и т. д. К несчастью для белых, толком воспользоваться деньгами они так и не успели — когда наладились объёмные поставки, дела на фронте уже шли плохо. Значительное количество уже оплаченных военных грузов осталось на складах США, когда Колчак потерпел крах.

Отчасти ответственность за это лежит на самом Колчаке (который затянул с решением тратить Золотой запас), отчасти — на обстоятельствах; зарубежные банки далеко не сразу решились покупать русское золото у непризнанного белого правительства.

За 1918 — 1919 гг. Колчак продал союзникам золота на 190 899 652 руб. 50 коп. «Золотые поезда» шли во Владивосток, откуда слитки и монеты через океан доставлялись в Китай, Японию, США и Европу. Из этой суммы около 60 млн золотых рублей потратить правительство Колчака не успело, и они осели в различных банках за границей; к тому, что с ними стало, мы ещё вернёмся. Гораздо интереснее, что случилось с остальным золотом.

Путешествие «золотого эшелона»

Осенью 1919 г. стало ясно, что армии Колчака придётся оставить Омск — красные перешли в наступление, белые испытывали проблемы со снабжением и дисциплиной в войсках и в тылу. 10 ноября правительство выехало в Иркутск, куда прибыло 18 ноября. 12 ноября в Иркутск отправился Колчак, с ним следовали его штаб и конвой (600 человек), а также «золотой эшелон» — поезд с Золотым запасом. Уже накануне эвакуации золота союзники ясно дали понять, что неравнодушны к русским богатствами — чехи предлагали везти золото во Владивосток под их охраной. Колчак отказал в грубой форме и прямо заявил, что не доверяет им и лучше просто отдаст золото большевикам, лишь бы оно осталось в России.

Это путешествие по Транссибу стало самым трагическим эпизодом биографии Колчака. Ехали поезда очень медленно; белых задерживали чехи, которые контролировали железную дорогу и торопились прежде всего эвакуировать во Владивосток свои поезда с солдатами и награбленным добром — а там и покинуть страну. Чтобы поскорее добраться до Иркутска, после 6 дней простоя в Красноярске Колчак сократил свой состав до 3 поездов и разделился с армией — войска под командованием В. О. Каппеля должны были добираться до Иркутска после Верховного правителя.

Однако это не помогло адмиралу добраться до цели быстрее. Вокруг Транссиба действовали повстанцы — эсеры и большевики, которые требовали выдачи Колчака и остановки «золотого эшелона». 24 декабря начался мятеж под Иркутском, который вскоре перекинулся и на город. В этих обстоятельствах 25 декабря союзники остановили поезд Колчака в Нижнеудинске, где взяли его вместе с золотом под охрану, пока не прояснится положение.

» height=»301″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/cdf/cdfe9c0754aee28561baf855f4bea3e0.webp» width=»600″ />

Омск, филиал Государственного банка, начало ХХ в. Источник: vfl.ru

» height=»386″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/441/44114300fd0158f273a77334f6b8dc6f.webp» title=»Чешские войска. (zen.yandex.ru)» width=»600″ />

Чешские войска. Источник: zen.yandex.ru

Через 10 дней ситуация стала отчаянной. 5 января 1920 г. власть в Иркутске взял эсеровский «Политцентр». Правительство Колчака арестовали. Адмирал предложил остаться с ним только тем, кто желает этого (чтобы можно было твёрдо полагаться на оставшихся), в результате из 600 человек его конвоя 540 солдат разошлись — кто подался к эсерам, кто решил пробираться домой или заграницу. Теперь Колчаку ничего не оставалось, кроме как пересесть в вагон чешского поезда и ехать дальше под флагами союзников (Великобритании, США, Франции, Японии и Чехословакии), иначе его поезд повстанцы остановили бы на ближайшей же станции. Под защитой чехов следовал в Иркутск и поезд с золотом.

15 января они прибыли в Иркутск, где командующий войсками союзников генерал М. Жанен предал Колчака и выдал его эсерам. Жизнь адмирала и русское золото стали предметом торга — как и предчувствовал адмирал, когда говорил: «Продадут меня эти союзнички». Интервенты обменяли его на возможность проехать во Владивосток; в противном случае повстанцы грозили перестать снабжать их углём для паровозов. Около 23 часов 55 минут Колчака арестовали.

А пока «золотой эшелон» по соглашению «Политцентра» и союзников оставался в Иркутске под охраной 2-й пулемётной роты 10-го полка Чехословацкого корпуса, смешанного по составу: русские (колчаковцы), чехи, румыны, сербы и японцы. Вскоре «Политцентр» сдал власть большевистскому военно-революционному комитету, власть в Иркутске перешла к красным. 7 февраля 1920 г. Колчака расстреляли (белые войска спешили ему на помощь, но были остановлены на подступах к Иркутску). В тот же день председатель Реввоенсовета 5-й армии и Сибревкома И. Н. Смирнов заключил с чехами соглашение: чехов и дальше пропускают на восток и дают им уголь, но золото остаётся в Иркутске.

» height=»446″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/03e/03e8f7f52c646bb1a51c57ffab8722c9.webp» title=»М. Жанен, «генерал без чести». (ru.wikipedia.org)» width=»600″ />

М. Жанен, «генерал без чести». Источник: ru.wikipedia.org

» height=»834″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/b4b/b4bd7a32aecfbce39e088545be0edd7e.webp» title=»А.В. Колчак, фото после ареста. (rg.ru)» width=»600″ />

А. В. Колчак, фото после ареста. Источник: rg.ru

Пока последний состав с чехами не ушёл на Владивосток, золото вместе охраняли красные (частью — перебежчики белых) и чехи. Большевики приняли меры предосторожности, небезосновательно полагая, что интервенты хотят украсть и вывезти Золотой запас. Чтобы этого не случилось, поезд поставили в тупик, опутали проволокой и сигнализацией. Позади путей поставили паровоз под парами — в случае необходимости он двинулся бы навстречу поезду и не дал ему уйти из тупика. Солдаты получили приказ пустить эшелон под откос, если тот поедет. Наконец, стрелку на пути к тупику разобрали, вынули подшипники из колёс вагонов и дали чехам понять, что за золото готовы биться насмерть.

Бывший помощник командующего повстанческой Восточно-Сибирской Советской Армией А. Г. Нестеров вспоминал: «Наша артиллерия по тревоге немедленно открыла бы массированный беглый огонь по станционным путям и, особенно по восточному выходному пути; были бы взорваны не охраняемые чехами мелкие мосты и водопроводные трубы. Мы начали бы бой, а это было весьма нежелательно для белочехов. Они рвались домой».

Когда последние чешские эшелоны покинули Иркутск, золотом полностью завладели красные. Затем его доставили в Казань, а оттуда — в Москву. В Иркутске большевики приняли золота на 409 626 103 руб. Очень скоро, в 1920—1921 гг., Советская Россия потратила большую его часть на закупки различных товаров и поддержку коммунистических движений и заграницей; около 8 млн досталось и кемалевский Турции, которая первой признала РСФСР.

Украденное золото

Ясно, что полученные большевиками 409,6 млн рублей — далеко не всё, что оставалось у Колчака после продажи золота на 190,8 млн рублей. Остальное было украдено. Самое крупное хищение совершил атаман Г. М. Семёнов, который формально подчинялся Колчаку, но и прежде похищал его грузы, так как контролировал часть Транссибирской магистрали. Во время эвакуации части золота во Владивосток он перехватил в Чите один поезд со слитками и монетами на 43 млн 577 тыс. 744 рубля 06 копеек. Большую часть этих денег Семёнов потратил на содержание своей армии и правительства, ещё часть перевёл в японские банки; как минимум 22 ящика на 1,2 млн рублей японцы ему так и не вернули.

Под присмотром людей Колчака золота украли гораздо меньше. 2 декабря 1919 г. в Иркутске похитили ящик с серебряными монетами часовые — Э. Грузит и унтер-офицер Красовский; они сумели уйти с ящиком весом в 2,5 пуда. Ещё один мешок с золотом украли в Омске (примерно на 60 тыс. рублей). Наконец, в период с 4 по 12 января (скорее всего, ночью на 12 января) между станциями Зима и Тыреть пропали 13 ящиков с золотом на 780 тыс. рублей.

На часах в ту ночь стояли русские, но, возможно, золото украли и раньше, а искусно вскрытая пломба на дверях вагона не позволила вовремя обнаружить кражу. Понятно, что вынести 13 ящиков без сговора часовых было невозможно, но преступников установить так и не удалось. Историк О. В. Будницкий, основательно исследовавший «колчаковское» золото, приходит к неутешительному выводу: «Похоже, что тайна этого преступления уже никогда не будет раскрыта».

» height=»463″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/d96/d9684dff75cfc12398a9dd1948278100.webp» title=»Отступление белых в Сибири. (artpoisk.info)» width=»600″ />

Отступление белых в Сибири. Источник: artpoisk.info

» height=»450″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/94c/94c4bca2ba3bd4a68ced4b915e3eab01.webp» width=»600″ />

Союзники на улицах Владивостока. Источник: periskop.su

Таким образом, самая крупная пропажа казанской части Золотого запаса России произошла ещё в 1918 г., когда красные эвакуировали 100 ящиков золота, и ящики испарились; в 1920-е их пытались найти, но безуспешно. Судьба остальных денег, не считая относительно мелкие кражи зимой 1919/20 гг., известна, нет никаких оснований полагать, что сколько-нибудь значительные суммы сумели вывезти чехи или затопили на дне Байкала белые (хотя публикации с подобными версиями до сих пор появляются на просторах интернета).

Осталось только вкратце рассказать о деньгах, оставшихся на счетах колчаковских финансовых агентов за рубежом. После краха Колчака заботу об этих 60 млн взяли на себя российские дипломаты в изгнании, когда-то представлявшие царскую Россию или Временное правительство. Меньше долю денег западные банки продержали нетронутой до 1980−90-х гг., пока по соглашению с СССР и Российской Федерацией эти деньги не получили иностранные компании и потомки частных инвесторов, потерявших свои вклады и имущество в России из-за революции 1917 г. и последовавшей национализации; это несколько компенсировало их инвестиции в экономику Российской империи и позволило закрыть вопрос о царских долгах.

А основной частью «колчаковских» денег распоряжался российской Совет послов и финансовых агентов заграницей. Русское золото досталось русским людям. Десятки миллионов золотых рублей расходовались до второй половины 1950-х гг. на нужды эмиграции — расселение армии генерала П. Н. Врангеля на Балканах, поддержка Земгора и русского Красного Креста, помощь инвалидам, ветеранам, вдовам и детям.