Чем занимались скифы на какие группы делились

Скифы. Кто такие Скифы?

История Скифов

Скифы — общее название северных кочевых народов (иранского (предположительно) происхождения) в Европе и Азии, в древние времена (VIII в. до н. э. — IV в. н. э.) Скифами также условно называли родственные им полукочевые племена, которые занимали степные пространства Евразии вплоть до Забайкалья и Северного Китая.

Много любопытных сведений сообщает Геродот о скифах, составлявших основную массу тогдашнего населения Северного Причерноморья. По данным Геродота, которые подтверждаются археологическими раскопками, скифы населяли южную часть Причерноморья — от устья Дуная, Нижнего Буга и Днепра до Азовского моря и Дона.

Происхождение

Происхождение скифов один из самых трудных и спорных вопросов в исторической этнографии. Одни историки считают что скифы были этнически цельным народом и при этом относят их или к арийцам, или же к монголам (урало-алтайцам), другие ученые, опираясь на указания Геродота о культурном различии между скифами западными и восточными (земледельцами и кочевниками), считают, что название «скифы» охватывало собой этнически разнородные племена, и относят оседлых скифов к иранцам или славянам, а кочевых к монголам или урало-алтайцам, или же предпочитают не высказываться о них определенно.

Большинство имеющихся данных, говорит в пользу принадлежности их к одной из ветвей индоевропейского племени, скорей всего к иранской, тем более, что ученым, признавшим иранство сарматов, слова Геродота о родстве сарматов со скифами позволяют распространять и на скифов добытые наукой для сарматов выводы.

Военное дело

Воины не только отрезали головы поверженных врагов, но и делали из их черепов чаши. Украшая эти жуткие трофеи золотом и с гордостью демонстрировали их своим гостям. Сражались скифы как правило на конях, хотя со временем, по мере роста оседлости, появилась и скифская пехота. Геродот в подробностях описал военные обычаи скифов, но, может быть, в некоторой степени преувеличивал их воинственность.

Расцвет

IV столетие — скифский царь Атей, который прожил 90 лет, смог объединить все племена скифов от Дона до Дуная. Скифия в это время достигла своего наивысшего расцвета: Атей был равен по силе Филиппу II Македонскому, чеканил собственные монеты и расширял свои владения. Особенные отношения у этих племен были с золотом. Культ этого металла даже послужил основанием для легенды о том, что скифы смогли приручить грифонов, охраняющих золото.

Язык

Скифы не имели письменности. Единственным источником сведений об их языке являются произведения античных авторов и надписи античной эпохи. Некоторые скифские слова записал Геродот, к примеру, «пата» — означало «убить», «ойор» – означало «человек», «арима» – значило «один». Беря за основу отрывки этих слов, филологи отнесли скифский язык к языкам иранской семьи индоевропейской языковой группы. Сами же себя скифы называли себя скудами, что, скорей всего, могло означать «лучники». До наших времен в греческой и латинской транскрипции, также дошли названия скифских племен, имена божеств, личные имена, топонимические наименования.

Как выглядели скифы

Как выглядели и что носили скифы известно в основном по их изображениям на золотых и серебряных сосудах греческой работы, обнаруженных во время археологических раскопок в таких всемирно известных курганах, как Куль-Оба, Солоха и других. В своих произведениях греческие художники с поразительной реалистичностью изображали скифов в мирном и военном быту.

Они носили длинные волосы, усы и бороду. Одевались в льняную или кожаную одежду: длинные штаны-шаровары и кафтан с поясом. Обувью служили кожаные сапоги, перехваченные ремешками на щиколотках. На голове скифы носили войлочные остроконечные шапки.

Изображения скифов есть и на других предметах, найденных в Куль-Обе. К примеру, на золотой бляшке изображены два скифа, которые пьют из ритона. Это обряд побратимства, известный нам по свидетельствам авторов древности.

Религия скифов

Характерная черта религии этих племен — отсутствие антропоморфных изображений богов, а также особой касты жрецов и храмов. Олицетворением более почитаемого у скифов бога войны был воткнутый в землю железный меч, перед которым приносили жертвы. Характер погребальных ритуалов может свидетельствовать о том, что скифы верили в загробную жизнь.

Попытки Геродота, перечисляющего по именам скифские божества, перевести их на язык греческого пантеона оказались неудачными. Религия их была до такой степени своеобразной, что не могла найти себе прямых параллелей в религиозных представлениях греков.

1) Фиала (Середина IV в. до н.э.); 2) Золотая скифская пектораль; 3) Золотые серьги с ладьевидной подвеской. Золото, эмаль; 4) Кубок шаровидный, золотой (IV век до н.э.)

Золото скифов

Изначально золотые украшения изготавливали лишь для знатных скифов, но со временем украшения могли себе позволить приобрести даже простые люди, хотя количество золота в них было меньшее. Изготавливали скифы более дешевые изделия, состоявшие из бронзы. Часть наследия так и называется — скифско-греческим искусством, а часть приписывают исключительно изделиям скифов.

Золото они использовали потому, что считали его божественным, магическим веществом. Их привлекал блестящий внешний вид, и они считали украшение оберегом даже во время боя. Толщина украшений — несколько миллиметров, но они часто выглядели грубовато, потому как скифы хотели вместить как можно больше золота в изделие. Существовали массивные нагрудные украшения в виде бляшек, на них часто изображались головы животных, при этом в объеме, а не в плоскости.

Наиболее распространенными были изображения оленя или козы — животных, которых видели племена. Однако временами попадаются и вымышленные существа, значение которых разгадать сложно.

1) Браслет с протомами сфинксов (Курган Куль-Оба, IV в. до н.э.); 2) Церемония «питья клятвы» (братание); 3) Золотой гребень с изображением батальной сцены; 4) Бляха в виде фигурки лежащего оленя

Племена скифов. Образ жизни

По образу хозяйственной жизни скифы подразделялись на оседло-земледельческие и кочевые, скотоводческие племена. Перечисляя известные ему земледельческие племена, Геродот в первую очередь назвал каллипидов и алазонов — ближайших соседей основанной выходцами из Милета на берегу Буго-Днепровского лимана Ольвий. В этом городе Геродот в основном и вел свои наблюдения.

Геродот называл каллипидов и по-другому — эллино-скифами, до такой степени они ассимилировались с греческими колонистами. За каллипидами и алазонами в перечне Геродота следуют скифы-земледельцы, жившие по течению Днепра на расстоянии 11 дней плавания от его устья. Скифия времен Геродота не была этнически единой. В ее составе были и не родственные скифам племена, к примеру земледельческо-скотоводческие, жившие в лесостепи.

Хозяйственная жизнь

Хозяйственная жизнь у большей части скифских племен доходила до сравнительно высокого уровня. Согласно Геродоту, алазоны сеяли и употребляли в пищу кроме хлеба лук, чеснок, чечевицу и просо, а скифы-земледельцы сеяли хлеб не только для своих нужд, но и продавали его при посредничестве греческих купцов.

Скифские земледельцы вспахивали землю, как правило, при помощи запряженного волами плуга. Урожай снимали железными серпами. Зерно измельчали в зернотерках. Жители городищ занимались разведением крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и птицу.

Скифы-кочевники и так называемые царские скифы, которые по мнению Геродота были самыми сильными и воинственными из всех скифов, населяли степное пространство на восток от Днепра и до Азовского моря, включая степной Крым. Эти племена занимались скотоводством и жилища свои устраивали в повозках.

У скифов-кочевников животноводство поднялось на относительно высокий уровень развития. В V–IV столетиях они владели огромными стадами и табунами скота, но распределяли его между соплеменниками неравномерно.

Торговля

Торговля была развита на территории Скифии. Имелись водные и сухопутные торговые пути по европейским и сибирским рекам, Черному, Каспийскому и Северному морям. Кроме боевых колесниц и колесных повозок, скифы занимались строительством речных и морских льнокрылых кораблей на верфях Волги, Оби, Енисея, у устья Печоры. Чингисхан брал из тех мест мастеров для создания флота, который предназначался для завоевания Японии. Иногда скифы вели строительство подземных ходов. Они прокладывали их под крупными реками, с применением технологии горнорудного производства.

Оживленный торговый путь из Индии, Персии, Китая пролегал через земли скифов. Товары доставляли в северные районы и Европу по Волге, Оби, Енисею, Северным морям, Днепру. В те времена на берегах были города с шумными базарами и храмами.

Упадок. Исчезновение скифов

В течении II столетия сарматы и другие кочевые племена постепенно вытесняли скифов с их земли, за ними остались лишь степной Крым и бассейн нижнего Днепра и Буга, в результате Великая Скифия стала Малой. После чего Крым становится центром скифского государства, в нем появились хорошо укрепленные фортификации – крепости Неаполь, Палакий и Хаб, в которых скифы укрывались, ведя войны с Херсонесом и сарматами. В конце II столетия Херсонес получил могущественного союзника – понтийского царя Митридата V, который напал на скифов. После многих сражений скифское государство было ослаблено и обескровлено.

В I и II вв. нашей эры скифское общество уже сложно было называть кочевническим: это были земледельцы, довольно сильно эллинизированные и смешанные этнически. Кочевники-сарматы не переставали теснить скифов, а в III веке началось вторжение в Крым аланов. Ими был опустошен последний оплот скифов – Неаполь Скифский, находившийся на окраине современного Симферополя, но не смогли остаться надолго на завоеванных землях. Уже в скором времени началось вторжение на эти земли готов, которые объявили войну и аланам, и скифам, и самой Римской Империи.

Ударом по Скифии, стало нашествие готов около 245 г. н. э. Все скифские крепости были разрушены, а остатки скифов бежали на юго-запад Крымского полуострова, прячась в труднодоступных горных районах.

Несмотря на вроде бы очевидный полный разгром, Скифия еще недолго продолжала свое существование. Крепости, которые оставались на юго-западе, стали прибежищем для спасавшихся бегством скифов, еще несколько поселений было основано в устье Днепра и на Южном Буге. Но и они в скором времени пали под натиском готов.

Скифская война, которую после описанных событий вели римляне с готами, стала так называться из-за того, что слово «скифы» начали использовать для обозначения готов, победивших скифов настоящих. Скорей всего, было в этом ложном наименовании и доля правды, так как тысячи побежденных скифов влились в войско готов, растворившись в массе других народов, воевавших с Римом. Так, Скифия стала первым государством, которое рухнуло в результате Великого переселения народов.

Закончили дело готов гунны, в 375 г. напавшие на территории Причерноморья и уничтожившие последних скифов, обитавших в горах Крыма и в долине Буга. Конечно, многие скифы опять-таки присоединялись к гуннам, но ни о какой самостоятельно идентичности уже не могло быть и речи.

Социальный строй скифов

Социальный строй скифов

Политическое господство в Скифии принадлежало скифам царским, которые считали все подвластные им племена своими рабами, но, по-видимому, они являлись скорее данниками. Власть в стране принадлежала роду скифских царей, разделявших свое управление по трем основным коленам в соответствии с тройственным территориальным делением Скифии, установившимся, согласно скифской генеалогической мифологии, изначально.

Мнение о сохранении у скифов в раннее время патриархально-родового строя основывается на ошибочном предположении, что в скифском обществе, которое состояло из патриархально-семейных хозяйств, род обеспечивал преобладание общинного над частнособственническим, таким образом, родоплеменная община с ее практикой коллективного производства, потребления и развитой взаимопомощи не допускала возникновения крайних имущественных различий и крайней бедности среди скифов.

В действительности же скифская семья и община были иными. Ученые единодушно отмечают, что матриархат у скифов остался давно позади, что женщина в семье находилась в подчиненном положении и ее роль сводилась к занятиям домашним хозяйством. У скифов, как это видно из генеалогических мифов, родство и наследование велось по мужской линии. Ответ на вопрос, что могла представлять собой скифская семья, отчасти находится в мифе о происхождении савроматов. Из текста Геродота следует, что в скифской семье допускался сравнительно легкий выдел взрослых членов и, таким образом, речь идет не о патриархальной, а о малой индивидуальной семье. Очевидно, у скифов, как и у многих других кочевых народов, существовало раннее выделение из семьи подрастающего поколения – взрослых сыновей – и наделение их необходимым имуществом и скотом для ведения самостоятельного хозяйства.

Для ведения кочевого хозяйства требовалось большое количество рабочих рук. С особыми трудностями был связан выпас скота не только в зимнее время, но и в плохую погоду. Много труда требовала переработка продуктов скотоводства, стрижка овец, изготовление войлока, обработка кож, мехов и пр.

Кочевники, что подтверждается этнографией и свидетельствами письменной истории, широко применяли рабский труд не только в домашнем, но и в скотоводческом хозяйстве, на тяжелых работах. Приведу в качестве примера следующее сообщение В. Рубрука о золотоордынских татарах XIII в.: «Когда русские не могут дать больше золота или серебра, татары уводят их и их малюток, как стада, чтобы караулить их животных». Или еще одно сообщение И.П. Петрушевского: «Закончив ограбление города и дележ добычи, они (золотоордынцы. – В.Г.) принимались за горожан: военных убивали, семьи их обращали в рабство. Девушек и молодых женщин также обращали в рабынь и делили между знатью и воинами. Ремесленников и искусных мастеров распределяли в качестве рабов…».

Вероятно, скифская знать также захватывала в плен ремесленников, чтобы держать их в качестве рабов в мастерских. Подтверждение этому видят в том, что в ранних могилах имеются изделия торевтов, в которых сочетаются скифские и переднеазиатские, а в более поздних – античные и скифские художественные элементы. Часть таких вещей могла изготовляться в мастерских при ставках скифских царей.

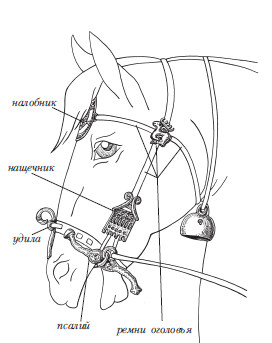

Илл. 92. Элементы конской узды (из курганов у с. Колбино):

а) бронзовые нащечники в виде головы волка, курган № 10;

б) роговые псалии с резным изображением головы лося, курган № 8;

в) реконструкция конской узды по материалам «Частых курганов» (по П.Д. Либерову);

г) серебряные псалии, курган № 26;

д) бронзовый налобник в виде головы хищной птицы, курган № 4;

е) серебряный конский налобник в виде головы грифона, курган № 3

Вероятно, свободные ремесленники и торговцы составляли важные социальные группы у скифов. Некоторые исследователи считают, что в Скифии существовали касты. Однако весь уклад жизни кочевых скифов мало этому соответствовал.

Основную массу населения составляли свободные общинники, простые кочевники-скотоводы. По-видимому, в V–IV вв. до н. э. происходил процесс их постепенного обеднения. Об этом говорит и тот факт, что в то же время увеличивалась доля пехоты в скифском войске. Так, у Сатира было 20 тыс. скифской пехоты и 10 тыс. всадников. Вероятно, пехота вербовалась именно из разорившихся свободных скотоводов, не имевших верховых лошадей.

Основной массой скота, составлявшего главное средство производства, владели богатые скифы. В таких хозяйствах самую тяжелую работу наряду с рабами выполняли и обедневшие родственники, как это было принято у всех кочевых народов.

Некоторое время в науке бытовало мнение, что у скифов существовал рабовладельческий строй, а сама Скифия являлась рабовладельческим государством. Но затем стало очевидным, что строй скифского общества был близок к сохранявшемуся у большинства кочевых народов и в более поздние исторические периоды. Его обычно принято называть патриархально-феодальным или ранне-феодальным.

Нет оснований сомневаться в том, что государство у скифов возникло еще во время их переднеазиатских походов, что подтверждается рядом данных. Так, на одной из клинописных табличек ассирийского царя Асархаддона (681–668 гг. до н. э.) среди вопросов к оракулу бога Шамаша спрашивается: будет ли Партатуа, «царь страны Ишкуза», придерживаться договора о дружбе, если Асархаддон выдаст за него свою дочь. В этом документе, как отмечает И.М. Дьяконов, подчеркивается, что ассирийцы в то время считали главу скифов именно царем и притом царем определенной «страны». Ученые предполагают, что Скифское царство могло находиться возле оз. Урмия, южнее которого около селения Зивие (Саккыз) найдены сокровища скифского царя конца VII в. до н. э.

Не укрепившись надолго в Передней Азии, скифское государство возродилось в Северном Причерноморье.

Исторические источники не позволяют видеть в Скифии нестойкий родоплеменной союз, как считают некоторые ученые. Напомню, что грек Фукидид писал в конце V в. до н. э. о царстве одрисов во Фракии и отмечал, что оно не может ни по своей военной силе, ни по количеству войск сравниться со скифами. Со скифами «не только не могут сравниваться европейские царства, но даже в Азии нет народа, который мог бы один на один противостоять скифам, если все они будут единодушны». О прочности государства кочевников свидетельствует длительность его существования (VII–IV вв. до н. э.) и то, что оно выдержало противостояние с таким грозным врагом, как персидский царь Дарий I Гистасп в конце VI в. до н. э.

Вероятно, скифское государство создавалось как военная родоплеменная организация, что вполне соответствовало условиям кочевого хозяйства и быта. Род и племя у скифов, утратив первоначальные экономические и социальные функции, сохранялись только как основы воинских подразделений, необходимых для постоянной защиты пастбищ, охраны скота, походов против соседей.

Особое место занимает вопрос об отношениях между господствующими царскими скифами и подвластными им племенами и народностями. По Геродоту, царские скифы были свободными и считали всех остальных скифов своими рабами, то есть подданными и данниками.

В связи с этим особый интерес представляет свидетельство Страбона о кочевниках и земледельцах в Крыму, которое можно отнести к IV в. до н. э. «Номады, – сообщает он, – занимаются больше войною, чем разбоем, и войны ведут из-за дани: предоставив землю во владение желающим заниматься земледелием, они довольствуются получением условленной умеренной дани, не для наживы, а для удовлетворения ежедневных жизненных потребностей; в случае же неуплаты денег данниками начинают с ними войну Действительно, они даже не начинали бы войны, если бы дани были правильно им уплачиваемы. А не платят им те, которые уверены в своих силах, так что могут или легко отразить нападающих или воспрепятствовать вторжению». Земледельцы Крыма хотя и платили дань кочевникам, в какой-то мере сохраняли самостоятельность. Аналогичными, вероятно, были отношения между данниками и господствующими скифами и на других территориях страны.

О составе дани нам ничего неизвестно. Оседлые племена, по-видимому, откупались зерном; племена, у которых были развиты ремесла, могли выплачивать дань изделиями из бронзы и железа, то есть всем тем, в чем испытывали нужду кочевники.

Античные города Причерноморья хотя и считались независимыми, но выплачивали скифам постоянную и достаточно тяжелую дань, которую принято было называть «дарами».

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

3.2. Птица Острафиль и гусельный строй

3.2. Птица Острафиль и гусельный строй Струны гуслей сравниваются с волнами и лебедями. Ранее мы однозначно определили, что мифологическая птица имеет разные имена: Острафиль, Стратим, Страхиль, Аштрха, Вострахиль, Естрафиль, Истрафиль, Стратим, Страхвель, Страхвирь,

Происхождение скифов

Происхождение скифов «Практически каждый из исследователей, в той или иной степени соприкасавшийся с историей и археологией скифов, высказывал – хотя бы и вскользь – свои соображения относительно этногенеза последних, – отмечает известный украинский археолог В.Ю.

Глава 6 Хозяйство и быт скифов

Глава 6 Хозяйство и быт скифов Любил он ночи темные в шатре, Степных кобыл заливчатое ржанье, И перед битвой волчье завыванье, И коршунов на сумрачном бугре. Страсть буйной мощи силясь утолить, Он за врагом скакал как исступленный, Чтоб дерзостью погони

Глава 7 Власть и воина в царстве скифов

Глава 7 Власть и воина в царстве скифов Словно с детства я к битвам приучен! Все в раздолье степей мне родное! И мой голос верно созвучен С оглушительным бранным воем… В.

Военное дело скифов

Военное дело скифов И все же основной опорой могущества Скифии и ее царей было многочисленное и прекрасно вооруженное войско, состоявшее, главным образом, из конницы. Начиная с момента выхода скифов на арену мировой истории, они выступают как мощное военное объединение,

Общественный строй антов

Общественный строй антов «Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим», – говорит Прокопий Кесарийский.Маврикий Стратег говорит о славянах и антах, что

Древние скифы: их история, религия, культура

Содержание:

Да скифы мы! Да азиаты мы! С раскосыми и жадными очами. (Александр Блок).

В древние времена, примерно от начала VIII века до н. е. на необъятных территориях Евразии от северного Причерноморья и аж до Алтая жило свободолюбивое и воинственное племя, или даже скорее племена, вошедшие в историю под общим именем скифов. Кем были древние скифы, какая их история, религия, культура, обо всем этом читайте дальше.

Где жили скифы

Где жили древние скифы? На самом деле ответ на этот вопрос не такой ясный и простой, как и на то, кто такие вообще эти скифы. Дело в том, что к скифам разные историки зачисляли самые разные племена и народы, включая и наших предков древних славян. А в некоторых средневековых рукописях даже Киевскую Русь именуют Скифией. Но, в конце концов, историки пришли к консенсусу, что скифами следует таки именовать один определенный народ, обитавший, однако, на весьма широкой территории, от Дона до Дуная, северного Причерноморья на юге нашей страны Украины и аж до Алтая.

Другие же племена, родственные скифам, например, савроматов, саков, меотов следует именовать народами скифского мира, так как у них много общих черт и в устройстве быта и в культуре, родовом укладе, обрядах и мировоззрении.

Карта археологических находок скифских курганов. Как мы видим, несмотря на широкие территории, где обитал этот древний народ, больше всего скифов жило именно в Северном Причерноморье и есть основание полагать, что именно тут был центр их цивилизации.

Происхождение

На самом деле происхождение скифов загадочно, дело в том, что у самих скифов отсутствовала письменность, а ведомости о них от других народов весьма противоречивы. Главным же источником исторической информации о них являются труды древнегреческого историка Геродота. По одной из легенд, о которой упоминает «отец истории», скифы-кочевники пришли из Азии на территорию северного Причерноморья, изгнав оттуда обитающие там местные племена киммерийцев. Но тот же Геродот в другом своем труде «История» упоминает и другую легенду скифов, согласно которой они жили в Причерноморье всегда.

Но легенды легендами, а что же говорит о происхождение скифов ее величество археология? Археологические раскопки также, к сожалению, не дают точный ответ на вопрос и происхождение скифов. Так большинство скифов вело кочевой образ жизни, и могло передвигаться на большие расстояние за сравнительно короткий промежуток времени. Да и выделить их предков среди множества племен со схожей культурой также очень трудно.

Все-таки ряд ученых полагает, что скифы пришли в Европу из Азии уже сформированным народом. Сторонники другой теории утверждают, что скифы наоборот, издревле обитали в степях Причерноморья, а некоторые свои азиатские черты приобрели во время их походов за Кавказский хребет, в Междуречье и Малую Азию, которые состоялись в VII веке до н. е. Как же оно было на самом деле мы увы не знаем.

История

Расцвет скифской цивилизации приходится на VII век, именно в это время скифы господствовали не только в степях Причерноморья, но и всей Малой Азии, где создали скифское государство Ишкуза, правда к началу VI века из Малой Азии они были вытеснены. В это же время следы пребывания скифов найдены на Кавказе.

В 512 году до н. е. все племена скифов сплотились для отражения персидского завоевания предпринятого царем Дарием І. Попытка завоевать земли скифов провалилось, персы были разбиты. Неудачный поход Дария на скифов подробно описан все тем же Геродотом, против завоевателей скифы использовали весьма оригинальную тактику – вместо того чтобы дать персам генеральное сражение, они заманили их вглубь своей территории, всячески избегая генерального сражения и постоянно изматывая персидские войска. Под конец им уже не составило значительного труда победить ослабленных персов.

Через какое-то время уже сами скифы напали на соседнюю Фракию (территория современной Болгарии) и успешно завоевали эти земли. Затем случилась война с македонским царем Филиппом, который нанес скифам сокрушительно поражение, вновь отбросив их в степы Причерноморья.

Примерно в III-II веке до н. е. скифская цивилизация начинает приходить в упадок. Значительно сократилась и территория, где обитали скифы. В конце концов, сами скифы были завоеваны и уничтожены их далекими родственниками – кочевыми племенами сарматов. Остатки скифского царства еще какое то время продолжали сохраняться в Крыму, но и оттуда они вскоре были вытеснены племенами готов.

Культура

Вся культура скифов, их жизнь, их быт буквально пропитана воинским делом, очевидно иначе в тех суровых условиях, в которых они жили, было не выжить. Воинами в скифском обществе были не только все мужчины, но и большинство женщин. Именно с суровыми скифскими воительницами связаны античные легенды о племени амазонок, отважных женщин-воинов. Во главе скифского общества пребывала так званная военная знать – царские скифы, которых в свою очередь возглавлял скифский царь. Однако власть скифского царя не была абсолютной, он скорее был первым среди равных, нежели владыкой с неограниченной властью. В функции царя входило управление войском, также он был верховным судьей, занимался разрешением споров между своими подданными и исполнял религиозные ритуалы. Зато важнейшие дела обсуждались на демократических народных собраниях, известных как «совет скифов». Порой совет скифов даже решал судьбу своих царей.

К слову о греках, скифы на протяжении веков вели с ними интенсивную торговлю, особенно с греческими городами-колониями в Причерноморье: Ольвией, Херсонесом. Там скифы были частыми гостями, и, разумеется, некоторые культурные влияние греков таки затронули скифов, в их захоронениях очень часто находили греческую керамику, греческие монеты, греческие женские украшения, даже разные произведения искусства греческих мастеров. Некоторые особенно просвещенные скифы, как уже упомянутый нами скифский царь Анархарсис проникались идеями греческих философов, старались нести свет знаний Античности своим соплеменникам, но увы, печальная судьба Анархарсиса говорит, что не всегда это было успешно.

Обычаи

В трудах Геродота можно найти множество упоминаний о суровых, как и сами скифы, скифских обычаях. Так при убийстве первого противника скифу полагалось испить его кровь. Имели скифы также подобно американским индейцам плохую привычку снимать скальпы с поверженных врагов, из которых потом шили себе плащи. Чтобы получить свою долю в добыче скифу требовалось предъявить отрубленную голову врага, а из голов особенно лютых врагов делались чаши. Также каждый год скифская знать организовывала пиры, участвовать в которых можно было только скифу, убившему какого-нибудь врага.

Популярным в скифском обществе было гадание, специальные прорицатели гадали с помощью связок прутьев или при помощи липовой мочалы. Дружеские узы скифы закрепляли особым ритуалом – в чашу с вином выливалась кровь обоих друзей, затем после произнесенных клятв, это вино с кровью выпивалось обоими друзьями.

Искусство

Наиболее интересными произведениями искусства, обнаруженными археологами в скифских курганах являются предметы, декорированные в зверином стиле. Это и колчаны от стрел, и рукояти мечей, и женские ожерелья, ручки зеркал, пряжки, браслеты, гривны и т. д.

Помимо изображений фигур животных часто встречаются сцены борьбы разных зверей. Изображения эти выполнялись при помощи ковки, чеканки, литья, теснения и резьбы, чаще всего из золота, серебра, бронзы или железа.

Все эти предметы искусства действительно были созданы скифскими мастерами, признак принадлежности их к скифам – особый способ изображения животных, так званный скифский звериный стиль. Животные всегда изображены в движении и сбоку, но при этом имеют голову, повернутую в сторону зрителя. Для самих скифов они служили олицетворением звериных тотемных предков, различных духов и играли роль магических амулетов. Также полагают, что разные звери, изображенные на рукояти меча или колчане со стрелами, призваны были символизировать силу, ловкость и храбрость скифского воина.

Военное дело

Все скифские воины были отличными всадниками и в бою часто использовали конницу. Также они были первыми, кто успешно применил стратегическое отступление в войне с персами, значительно измотав персидские войска. Впоследствии воинское искусство скифов значительно устарело, и они начали терпеть военные поражения, будь-то от сплоченной македонской фаланги, или конных парфянских лучников.

Религия

В религиозной жизни скифов господствовали культ огня и Солнца. Важным обрядом было почитание царского очага. Религиозными обряды выполнялись царями, и скифский царь был также одновременно религиозным главой общины. Но помимо него большую роль играли также различные маги и прорицатели, главным заданием которых был поиск врагом царя, предотвращения магических козней врагов. Болезнь же, как царя, так и любого другого скифа объяснялась как раз таки магическими кознями какого-то недруга, и задачей прорицателей было найти этих недругов и ликвидировать их козни в виде болезни. (Такая вот своеобразная древняя скифская медицина)

Храмов скифы не строили, но имели особые священные места, где вершили свои религиозные обряды поклонения Солнцу и огню. В исключительных случаях скифы прибегали даже к человеческим жертвоприношениям.

Видео

И в завершение предлагаем посмотреть интересный документальный фильм о скифах.