Чем занимался некрасов до карьеры писателя

Биография Николая Некрасова

Николай Алексеевич Некрасов (1821─1877) — выдающийся русский поэт, писатель и публицист, ставший классиком отечественной литературы. Наибольшую известность получили его произведения «Кому на Руси жить хорошо», «Тройка», «Поэт и гражданин», «Дедушка Мазай и зайцы». В течение длительного времени он занимался активной общественной деятельностью, руководя журналами «Современник» и «Отечественные записки».

Николай Алексеевич прославился как апологет народных страданий, пытаясь показать через свои произведения истинную трагедию крестьянства. Также он известен как поэт-новатор, активно вводивший в русскую поэзию народные прозаизмы и речевые обороты.

Детство и юность

Николай Алексеевич Некрасов родился 22 ноября 1821 года в Винницком уезде Подольской губернии в семье крупного ярославского помещика Алексея Некрасова. В это время полк, в котором он служил, квартировал в этих местах. Матерью великого поэта была полька Елена Закревская. Вскоре после рождения сына отец бросил военную службу, и семья переселилась под Ярославль в родовое имение Грешнево.

Будущий поэт рано познакомился с реалиями крепостной русской деревни и тяжелого крестьянского быта. Все это производило гнетущее впечатление и оставило в его душе глубокий след. Мрачная и унылая жизнь в этих местах откликнется в будущих стихотворениях поэта «Родина», «Несчастные», «В неведомой глуши».

Осложняли суровые реалии плохие отношения матери и отца, что пагубно отражалось на жизни многодетной семьи (у Некрасова было 13 сестер и братьев). Там же, в родном краю, Некрасов впервые заболел поэзией. Вселила любовь к искусству его любимая матушка, которая была хорошо образована. Уже после ее смерти поэт нашел множество книг на польском языке, на полях которых она оставляла заметки. Свои первые стихи, написанные в семилетнем возрасте, маленький Коля также посвятил маме:

Любезна маменька, примите

Сей слабый труд

И рассмотрите,

Годится ли куда-нибудь.

После поступления в гимназию Некрасов покинул родной очаг и наслаждался свободой. Он жил в городе на частной квартире вместе с младшим братом и был предоставлен сам себе. Наверное, поэтому учился он неважно, да и с учителями нередко вступал в словесные перепалки и писал о них сатирические стихи.

В 16 лет Николай переезжает в Петербург. Смена обстоятельств оказалась вынужденной, так как после отчисления из гимназии ему грозила военная карьера с непереносимым для свободолюбивого Коли казарменным духом. В 1838 году он приезжает в столицу с рекомендательным письмом для поступления в кадетский корпус, но вместо этого начинает подготовку к поступлению в университет. Подчеркивая свое желание порвать с ненавистным прошлым, в котором единственным светлым пятном были воспоминания о матери, поэт пишет стихотворение «Мысль».

Первый поэтический сборник Некрасова под названием «Мечты и звуки» не был принят ни критиками, ни самим автором. После этого он надолго отошел от лирики, а все попадающие ему в руки экземпляры книги немедленно уничтожал. До самой смерти Николай Алексеевич не любил вспоминать об этих пьесах и стихах.

На литературном поприще

После такого поворота отец отказал в материальной поддержке, поэтому Некрасов вынужден был перебиваться случайными заработками и даже рисковал умереть голодной смертью. Тем не менее он свято верил в литературу как наиболее совершенную форму свободной и разумной деятельности. Даже самая тяжелая нужда не заставила его уйти с этого поприща. В память об этом периоде он начал писать, но так и не закончил роман «Жизнь и похождения Тихона Тростникова».

В период с 1840 по 1843 года Николай Алексеевич занялся написанием прозы, параллельно сотрудничая с журналом «Отечественные записки». Из-под его пера вышло множество рассказов — «Утро в редакции», «Карета», «Помещик 23 лет», «Опытная женщина» и многие другие. Под псевдонимом Перепельского он пишет драмы «Муж не в своей тарелке», «Феокфист Онуфриевич Боб», Дедушкины попугаи», «Актер». Вместе с этим он стал известен как автор многочисленных рецензий и фельетонов.

В 1842 году состоялось долгожданное примирение с отцом, которое открыло ему дорогу домой. «С усталой головой, ни жив ни мертв», — так он описывает возвращение в Грешнево. К тому времени уже престарелый отец простил его и даже гордился способностью сына преодолевать трудности.

На следующий год Некрасов знакомится с В. Белинским, который поначалу не очень серьезно относился к его литературному дару. Все изменилось после появления стихотворения «В дороге», заставившего знаменитого критика назвать его «истинным поэтом». Еще больше Белинский восхитился знаменитой «Родиной». Некрасов не остался в долгу и назвал встречу с ним своим спасением. Как оказалось, поэту с его огромным талантом очень нужен был человек, который озарил бы его своими идеями.

Певец души народной

После написания стихотворения «В дороге», обнажавшего душу интеллигентного человека, которому были не чужды народные страдания, он создает еще около десятка произведений. В них автор аккумулирует всю свою ненависть к бессмысленному мнению толпы, готовой клеймить лживой и пустой болтовней любую жертву тяжелой жизни. Его стихи «Когда из мрака заблужденья» стали одной из первых попыток русских авторов показать светлый образ женщины, загибавшейся от нищеты и несчастий.

В период с 1845 по 1854 год поэт писал не так много, создавая бессмертные стихи «Памяти Белинского», «Муза», «Маша», «Несжатая полоса», «Свадьба». В них трудно не заметить того призвания, которое нашел в своей судьбе великий поэт. Правда, он пока еще с особой осторожностью шел по этому пути, чему способствовали и не лучшие годы для литературы, связанные с усилением реакционного николаевского режима.

Общественная деятельность

Начиная с 1847 года, поэт встал у руля журнала «Современник», став его издателем и редактором. Под его руководством издание превратилось в полноценный орган революционно-демократического лагеря, с ним сотрудничали самые передовые литературные умы России. Несмотря на отчаянные попытки спасти журнал, когда Некрасов продекламировал свои стихи на обеде в честь знаменитого графа Н. Муравьева («вешателя»), в 1866 году «Современник» был закрыт. Поводом к столь решительному шагу властей стали выстрелы Каракозова в Летнем саду, чуть не стоившие жизни императору. До последних дней жалел поэт о своем поступке, назвав это «звуком неверным».

Спустя два года Некрасов все же вернулся к издательской деятельности, приобретя право на издание «Отечественных записок». Этот журнал станет последним детищем Николая Алексеевича. На его страницах он публиковал главы знаменитой поэмы «Кому на Руси жить хорошо», а также «Русские женщины», «Дедушка» и ряд сатирических произведений.

Поздний период

Гораздо более плодотворным был период с 1855 по 1864 год, который начался с воцарения нового императора Александра II. В эти годы Некрасов предстает как истинный творец поэтических картин народной и общественной жизни. Первым произведением в этом ряду стала поэма «Саша». Так получилось, что на это время пришелся общественный подъем, в том числе и зарождение народнического движения. Откликом на это неравнодушного поэта и гражданина стало написание поэмы «Коробейники», «Песни Еремушке», «Размышления у парадного подъезда» и, конечно, «Поэт и гражданин». Стремясь поддержать порыв революционной интеллигенции, он призывает к подвигу и самопожертвованию ради народного счастья в стихотворении «Сеятелям».

Поздний творческий период характеризуется присутствием в стихах элегических мотивов. Они нашли выражение в таких стихотворениях, как «Утро», «Элегия», «Три элегии», «Уныние». Особняком стоит самое известное произведение поэта «Кому на Руси жить хорошо», ставшая венцом его творческой деятельности. Ее можно назвать настоящим путеводителем по народной жизни, где нашлось место народным идеалам свободы, выразителем которых стал герой произведения Гриша Добросклонов. Поэма содержит большой пласт крестьянской культуры, донесенной до читателя в форме поверий, поговорок, разговорного народного языка.

В 1862 году после расправы со многими друзьями-радикалами Некрасов возвращается в родные места на Ярославщине. Пребывание на малой родине вдохновило поэта на написание поэмы «Рыцарь на час», которую автор особенно любил. Вскоре он купил собственную усадьбу Карабиха, куда приезжал каждое лето.

Поэт и гражданин

В русской литературе Николай Некрасов занял свое, совершенно особенное место. Он стал настоящим народным поэтом, выразителем его чаяний и страданий. Обличая пороки властьпридержащих, он, как мог, заступался за интересы угнетенной крепостничеством деревни. Тесное общение с соратниками по «Современнику» помогло сложиться глубоким нравственным убеждениям, связанным с его активной гражданской позицией. В своих произведениях «О погоде», «Плач детей», «Размышления у парадного подъезда» он делится с читателями своими революционными идеями, рожденными во имя народного счастья.

В 1856 году увидел свет литературный сборник «Стихотворения», ставший своеобразным манифестом прогрессивной литературы, мечтавшей навсегда снять оковы крепостничества. Все это способствовало росту авторитета Николая Алексеевича, который стал нравственным ориентиром для многих представителей тогдашней молодежи. И не случайно его гордо называли самым русским поэтом. В 1860-е годы утвердилось понятие «Некрасовская школа», в которую «зачисляли» поэтов реального и гражданского направления, писавших о народе и говоривших со своим читателем его языком. Среди самых известных авторов этого течения выделяются Д. Минаев и Н. Добролюбов.

Отличительной чертой творчества Некрасова была его сатирическая направленность. В своих стихах «Колыбельная песня», «Современная ода» он высмеивает знатных лицемеров и буржуазных филантропов. А в «Суде» и «Песне о свободном слове» виден яркий остросатирический политический подтекст. Поэт изобличает цензуру, помещиков-крепостников и иллюзорную свободу, данную императором.

Последние годы жизни Некрасов страдал от тяжелого онкологического заболевания желудка Он согласился на проведение операции знаменитым доктором Бильротом, но она оказалась безуспешной. Не спасла от тяжелого недуга и поездка в Крым — 27 декабря 1877 Николая Алексеевича не стало. Его похороны превратились в беспрецедентное выражение народных симпатий тысяч людей, пришедших в морозный зимний день почтить память великого поэта.

Личная жизнь

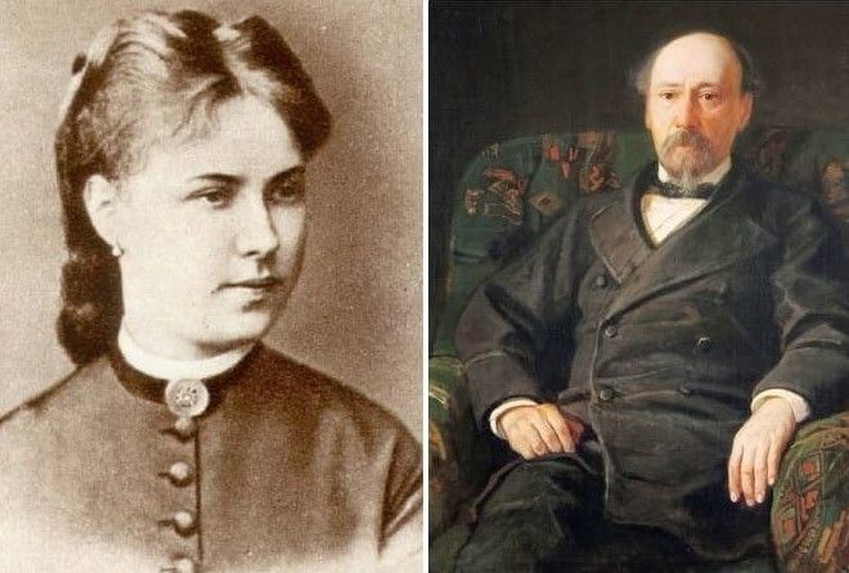

В самые тяжелые времена безденежья Некрасову помог известный в Петербурге держатель литературного салона Иван Панаев. В его доме поэт познакомился со многими выдающимися деятелями литературы — Достоевским, Тургеневым, Салтыковым-Щедриным. Особняком стояло знакомство с красавицей Авдотьей Панаевой, супругой Ивана. Несмотря на ее твердый нрав, Некрасов сумел добиться расположения женщины. После пришедших успехов Николай Алексеевич приобрел большую квартиру на Литейном, куда въехала и семья Панаевых. Правда, супруг давно охладел к Авдотье и не питал к ней никаких чувств. После смерти Панаева долгожданный брак с Авдотьей не состоялся. Она быстро вышла замуж за секретаря «Современника» А. Головачева и съехала с квартиры.

Терзаемый неразделенной любовью, Некрасов вместе с сестрой Анной отправляется за рубеж, где встречает новую пассию ─ француженку Седину Лефрен. В течение пяти лет они будут поддерживать отношения на расстоянии, однако, получив от преуспевающего издателя много денег, она навсегда исчезла из его жизни.

В конце жизни Некрасов сблизился с Феклой Викторовой, которую по легенде выиграл в карты. Она была девушкой незнатного происхождения и часто стеснялась своего присутствия среди образованного общества. Испытывая к ней скорее отцовские чувства, поэт наградил девушку своим отчеством и поспособствовал приобретению нового имени ─ Зиночка. Косвенным доказательством этого служит тот факт, что все свои поздние стихи он посвящал А. Панаевой.

Тем не менее незадолго до смерти, уже сильно ослабший и истощённый, поэт решился на венчание с Феклой, которое состоялось во временном храме, сооруженном прямо в столовой его дома.

Николай Алексеевич Некрасов

Фото Все

Видео Все

Николай Некрасов. Поэзия сердца. Проза любви. Больше, чем любовь

Николай Алексеевич Некрасов

Николай Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо» / «Игра в бисер» с Игорем Волгиным / Телеканал Культура

Николай Некрасов — биография

Николай Некрасов – известный поэт, прозаик, публицист, признанный классиком русской литературы. Наибольшую популярность получил после публикаций своих произведений «Кому на Руси жить хорошо», «Тройка», «Дедушка Мазай и зайцы», «Поэт и гражданин».

Николая Некрасова называют «самым крестьянским» поэтом матушки-России, ведь именно он первым подметил весь трагизм крепостного строя, стал исследователем духовного мира русского крестьянина. Он использовал поэзию как средство борьбы за свободу угнетенного народа, строки его произведений пронизаны болью и безысходностью простого человека. А еще он остался в истории, как поэт-новатор, наполнивший отечественную поэзию народными прозаизмами и речевыми оборотами.

Детство

Родился Николай Некрасов 28 ноября (10 декабря) 1821 года в городе Немиров Винницкого уезда Подольской губернии. Отец Алексей Некрасов служил в чине капитана 36-го егерского пехотного полка, квартировавшего в этом же городе. Он был выходцем из некогда богатого дворянского рода, но его ничего не интересовало, кроме охоты и игры в карты. Кроме этого, он отличался деспотизмом и суровостью. Мама — Елена Закревская, красивая и образованная, дочь богатых родителей. Алексей всегда умел нравиться женщинам, и с легкостью вскружил голову юной девушке. Родители Елены были категорически против их брака, они понимали, что таким образом жених хочет поправить свое материальное положение, пошатнувшееся из-за карточных долгов. Елена и Алексей поженились без благословения родителей, и этот брак не сделал женщину счастливой. Деспотичный муж сделал из нее вечную затворницу. Чтобы отвлечься от суровых реалий своей жизни, Елена много читала и музицировала. Именно ей Некрасов посвятил свои произведения «Рыцарь на час» и «Мать».

В 1832-м мальчика отдали на обучение в Ярославскую гимназию, где он учился всего пять лет. Отец принял решение сделать из сына военного, поэтому в 1838-м отправил 17-летнего Николая в Санкт-Петербург, где он должен был проходить службу в дворянском полку.

По приезде в культурную столицу России Некрасов познакомился с Андреем Глушицким, своим земляком. Именно он предложил юноше поступать в Петербургский университет, описав в ярких тонах все прелести обучения на филологическом факультете. Некрасов решил ослушаться отца и попробовать свои силы в любимом деле. Однако вступительные испытания он завалил, и смог посещать занятия только в качестве вольного слушателя.

В студенческие годы Некрасов жил в страшной нищете. Отец лишил его материальной поддержки, по этой причине Николаю приходилось выкручиваться самостоятельно. Жилье он снять не мог, поэтому довольствовался подвалами и подворотнями. Он забыл, что такое полноценное питание, перебивался, чем мог. Однако не сломался, наоборот, будущий поэт приобрел стойкость и выносливость, умение находить выход из самых сложных ситуаций.

Литература

Творческая биография будущего классика русской литературы началась со сборника стихов под названием «Мечты и звуки», который он подготовил к печати в 1839 году. Николай не торопился публиковать эту работу, ему хотелось посоветоваться по этому поводу с кем-то компетентным в вопросе поэзии.

Некрасов обратился за помощью к Василию Жуковскому. Он отдал корректуру основоположнику романтизма и просил дать ей свою оценку. Жуковский сказал, что книгу можно выпустить, только подписаться псевдонимом, чтобы в будущем не стыдиться своего непрофессионализма, особенно после того, как поэт отточит свое мастерство и начнет писать настоящие шедевры.

Некрасов издал свой сборник, подписал его Н.Н. Читателям его стихи не понравились, к тому же на страницах журнала «Отечественные записки» вышла разгромная статья Виссариона Белинского, который раскритиковал молодого автора. После этого Некрасов собственными руками уничтожил весь тираж этого сборника.

В 1846 году Николай Некрасов и писатель Иван Панаев взяли в аренду журнал «Современник». Для этого им пришлось влезть в долги, зато они могли сотрудничать с лучшими литераторами, противниками крепостного права. В начале 1847-го года на суд читателей был представлен первый номер обновленного издания. Журнал выпускался в полном объеме вплоть до 1862 года, но потом издание стало неугодным власти, и его работу приостановили. Полностью закрыли «Современник» в 1866 году.

В 1868 году Некрасов стал владельцем «Отечественных записок». Именно в этом журнале он печатался до конца своих дней.

Николай Некрасов оставил после себя большое литературное наследие, среди которого самыми выдающимися произведениями можно считать поэмы — «Внимая ужасам войны» 1855 года, «На Волге» 1860 года, «Мужичок с ноготок» и «Крестьянские дети» 1861 года, «Зеленый шум» 1862-1863 года, «Мороз, Красный Нос» 1863 года, «Дед Мазай и зайцы» 1870 года, «Русские женщины» 1873 года.

Личная жизнь

Успешная литературная деятельность и невероятный по объему размер выдаваемой Некрасовым информации, не прибавляли поэту счастья в личной жизни.

На него внезапно могла накатить апатия, когда Николай неделями не вступал в контакт и только каждую ночь предавался «картежным баталиям».

В 1842 году, на одном из поэтических вечеров он встретил Авдотью Панаеву, жену своего будущего компаньона Ивана Панаева. Она была очень красивой, к тому же отличалась незаурядным складом ума и непревзойденными ораторскими способностями. Авдотья организовала литературный салон, который посещали знаменитые деятели культуры того времени, такие как Тургенев, Чернышевский, Белинский.

Иван Панаев не отличался верностью своей жене, часто заводил романы на стороне, однако Авдотья была сильно привязана к нему, и не обращала никакого внимания на влюбленного поэта Некрасова. Она частенько получала признания в любви, в том числе и от Федора Достоевского, однако никому не ответила взаимностью.

Двадцатишестилетний Некрасов прилагал немало усилий, чтобы обратить на себя внимание этой своенравной женщины, но все его попытки пресекались на корню. Он впал в депрессию и чуть не наложил на себя руки. Но тут случилась совместная поездка в Казань, которая и расставила все по местам. Авдотья призналась Николаю, что тоже питает к нему нежные чувства. После возвращения влюбленные поселились в панаевской квартире и начали жить в гражданском браке.

Так они и жили втроем на протяжении шестнадцати лет. Общественность порицала такое поведение Некрасова, о нем ходило много разговоров и пересудов. Его обвиняли в том, что он влез в чужой дом, завел отношения с чужой женой, и умудряется портить жизнь сценами ревности законному супругу.

Николай и Авдотья никак не реагировали на общественность, продолжали наслаждаться семейным счастьем. В эти годы они подготовили к изданию поэтический цикл, получивший название «Панаевский». Он во многом отличался от «Денисьевского цикла» поэта Федора Тютчева, хотя многие находили в них общие черты.

Некрасов и Станицкий (под таким псевдонимом работала Авдотья) в 1848 году написали роман «Три страны света». Спустя три года соавторы представили еще одну свою работу – роман «Мертвое озеро».

В 1849-м у супругов родился сын, который умер спустя несколько часов после рождения. В 1855 году Авдотья снова родила мальчика, очень слабого и болезненного. Ребенок прожил всего четыре месяца и умер. Супруги начинают часто ссориться, причина – отсутствие детей. Постепенно гармония уходит из их отношений, супруги говорят, что у них больше нет ничего общего.

В 1862-м не стало законного супруга Авдотьи – Ивана Панаева. Буквально сразу после этого печального события, она вдруг понимает, что Некрасов далеко не идеал, что он не тот мужчина, с которым ей хотелось бы прожить всю жизнь. Авдотья бросает поэта.

Когда Некрасов умер и вскрыли его завещание, оказалось, что в нем он упоминает о ней, как о любви всей жизни.

В 1864-м Некрасов отправился в заграничную поездку. Его сопровождали родная сестра Анна и француженка Селина Лефрен, с которой его познакомили в 1863 году в Петербурге. Всем трем пришлось жить в одних апартаментах.

Селина входила во французскую труппу Михайловского театра, обладала легкомысленным характером и не менее легкомысленными взглядами на жизнь. Отношения с Некрасовым она всерьез не воспринимала. Летом 1866-го девушка отправилась в Карабиху, весной следующего года сопровождала Некрасова в его заграничной поездке. В этот раз она и не думала возвращаться назад в Россию, и отношения на время прервались. Вновь они возобновились только в 1869-м, после встречи в Париже и отдыха в Диеппе, где влюбленные наслаждались обществом друг друга весь август. В завещании поэта есть упоминание и о ней.

Некрасову исполнилось 48, когда его личная жизнь снова претерпела изменения. Он встретил обычную деревенскую девушку Феклу Викторову. Скромная, и не отличающаяся броской красотой, Фекла запала в сердце поэта сразу и навсегда. А для нее он стал мужчиной на всю жизнь. Некрасов познакомил ее с превратностями любви и открыл для нее целый мир.

Их счастливый союз существовал на протяжении пяти лет. История их отношений как будто списана с сюжета известной пьесы «Пигмалион» Бернарда Шоу. Он нанял для нее учителей, чтобы девушка выучила французский и осилила русскую грамматику. С ней занимались вокалом и учили игре на рояле. Девушка преобразилась настолько, что Некрасову даже неловко было звать ее простонародным именем Фекла, он везде представлял ее как Зинаиду Николаевну, причем отчество придумал от своего имени.

Некрасов любил Феклу по-своему, однако все годы в его душе жила тоска по двум прежним женщинам – легкомысленной Селине и строптивой Авдотье.

Смерть

В 1875 году Николай Некрасов тяжело заболел, но упорно отказывался верить, что скоро наступит конец. Он никогда особо не заботился о своем здоровье и самочувствии, поэтому решил обратиться к докторам только под конец 1876-го, когда ему стало совсем плохо. Поэт пришел в Медико-хирургическую академию, и попал на прием к профессору Николаю Склифосовскому. Доктор пальцами исследовал прямую кишку пациента и обнаружил там опухоль, размер которой напоминал яблоко. О наличии новообразования Склифосовский тут же без утайки сказал пациенту и своим ассистентам. Он хотел прийти к коллегиальному решению, чтобы понять, какие шаги предпринимать.

В дни, когда наступала ремиссия, поэт продолжал плодотворно трудиться, он писал стихи, работал над четвертой частью поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Сохранились фотографии поэта, где он, больной и изможденный, запечатлен на кровати с листком в руках и задумчивым взглядом, устремленным вдаль.

Вскоре лечение перестало давать нужный эффект, и в 1877-м литератор решил проконсультироваться у хирурга Е.Богдановского. Когда сестра Некрасова узнала о необходимости хирургического вмешательства, она написала письмо профессору Теодору Бильроту в Вену, в котором просила его прибыть в Россию и провести операцию ее брату. Доктор согласился, и в качестве гонорара назначил сумму в пятнадцать тысяч прусских марок. Необходимая сумма нашлась, ее одолжил брат Некрасова – Федор.

Лечащие врачи пошли навстречу своему пациенту и стали дожидаться приезда прославленного профессора. Бильрот появился в Петербурге 11 апреля 1877-го и сразу же взялся изучать историю болезни Некрасова. На следующий день он осмотрел пациента и сказал, что операцию будет проводить тем же вечером. Однако хирургическое вмешательство не дало никаких положительных результатов.

Вскоре страна узнала, что любимый поэт Николай Некрасов смертельно болен. Его начали заваливать письмами и телеграммами, в которых выражалась надежда на выздоровление и пожелания здоровья и долголетия. Их слали со всех концов необъятной России. Некрасов старался ответить на каждое письмо, он вел переписку до тех пор, пока мог шевелить пальцами.

В декабре 1877 года поэту стало намного хуже. Усилилась общая слабость, он продолжал стремительно худеть, его мучили боли в ягодицах и озноб. На ногах появились отеки, началось выделение гноя из прямой кишки.

Некрасов решил, что ему необходимо официально оформить отношения с Феклой. Обряд венчание прошел дома, так как поэт не в силах был доехать до церкви. 14 декабря доктор Н.Белоголовый, который наблюдал за Некрасовым, предупредил всех, что с каждым днем его состояние будет стремительно ухудшаться.

26 декабря 1877 года Некрасов поочередно простился с женой, сестрой и сиделкой, и спустя сутки его не стало. Классик русской литературы скончался 8 января 1878 года.

Прощание с Николаем Некрасовым назначили на 30 декабря, и провести в последний путь любимого поэта пришли тысячи людей. Местом его упокоения стало кладбище при Новодевичьем монастыре.

Прощальную речь сказал Федор Достоевский. Он отвел Некрасову третье место среди русских поэтов, отметив, что впереди него только Пушкин и Лермонтов. Многотысячная толпа не согласилась с таким мнением, люди кричали, что он выше Пушкина.

После погребения Николая Некрасова его законная супруга Фекла попросила настоятельницу монастыря продать ей участок земли рядом с его могилой. Она хотела быть похороненной рядом.