Фуллерен с60 что это

Что такое фуллерены?

Фуллереновый бум, или секрет «волшебной сажи».

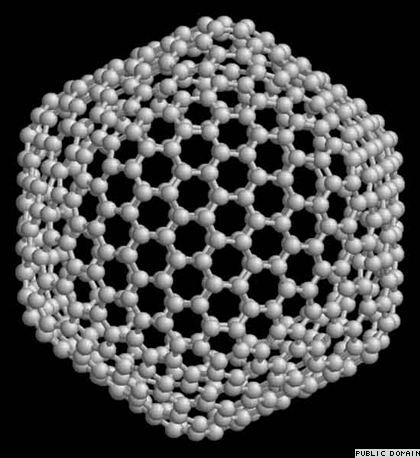

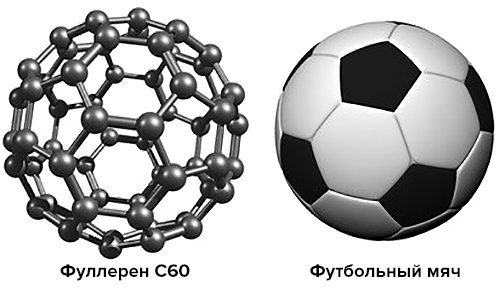

Это молекулы углерода, размером 0,7 нм со сферической кристаллической решеткой в виде многогранника, у которого столько же вершин, сколько атомов в молекуле углерода.

Почему фуллерены называют ловушками для свободных радикалов?

Свободные радикалы чаще всего представлены в организме в виде АФК (активных форм кислорода), осуществляющих окисление клеток с последующим разрушением митохондрий, что ведет к старению тканей и появлению новообразований.

Молекула С60 быстро находит АФК в соединении перекиси водорода, вступает с ней в реакцию, образуя новые безопасные химические связи.

В настоящее время фуллерены широко используется в косметической промышленности как косметические ингредиенты в борьбе против морщин, угревой сыпи, гиперпигментаций, новообразований и воспалений различной природы.

В нашем интернет-магазине представлены омолаживающие тканевые маски с фуллеренами и протеинами шёлка, от производителя JOMTAM.

Помимо фуллеренов, в составе питательной сыворотки маски присутствуют ценные шёлковые протеины и аллантоин.

Белок серицин – так называемый «шёлковый коллаген», состоит из 286 белков и пептидов. Белковые шарики серицина заполняют поврежденные участки кожи, восстанавливая ее целостность. Это уникальное свойство шелковых протеинов обеспечивает выраженный лифтинг-эффект. Воздействие белков и проникающая особенность пептидов делают кожу гладкой, как шёлк.

Аллантоин – гипоаллергенное ранозаживляющее вещество, в состав которого входит глюкоза, гликозиды, фруктоза, каротин. Он обладает антибактериальными свойствами, смягчает, увлажняет сухую кожу, устраняет шелушения, предупреждает появление комедонов.

Тканевая маска с уникальными по эффективности ингредиентами оказывает сильное омолаживающее действие, подтягивает контуры, ускоряет метаболизм, выводит токсины, освежает цвет кожи, смягчает, увлажняет, наполняет энергией, повышает упругость кожи.

Очень крепкие мячики. Фуллереновый конструктор и другие заметки на заре углеродного века

22 здоровых мужика часами пинают футбольный мяч, и с ним ничего не делается. Молекула такой формы должна быть очень крепкой (И. В. Станкевич)

Я подумывал написать большую статью об аллотропии, вдохновившись успехом поста об оловянной чуме. Но, все-таки, эта тема слишком обширна и лучше удалась бы профессиональному химику. Поэтому ограничусь рассказом о моей любимой аллотропной модификации углерода – фуллеренах. Фуллерен весьма популяризован, но пишут о нем преимущественно одно и то же. В 2010 году, когда исполнилось 25 лет со дня практического открытия этой молекулы, писали о ней много, а сейчас уже подзабыли – по-моему, совершенно зря.

Аллотропия – это физико-химическое явление, при котором атомы определенного элемента могут образовывать молекулы с весьма разными конфигурациями, либо разную кристаллическую решетку. В результате каждая аллотропная модификация обладает собственными специфическими свойствами.

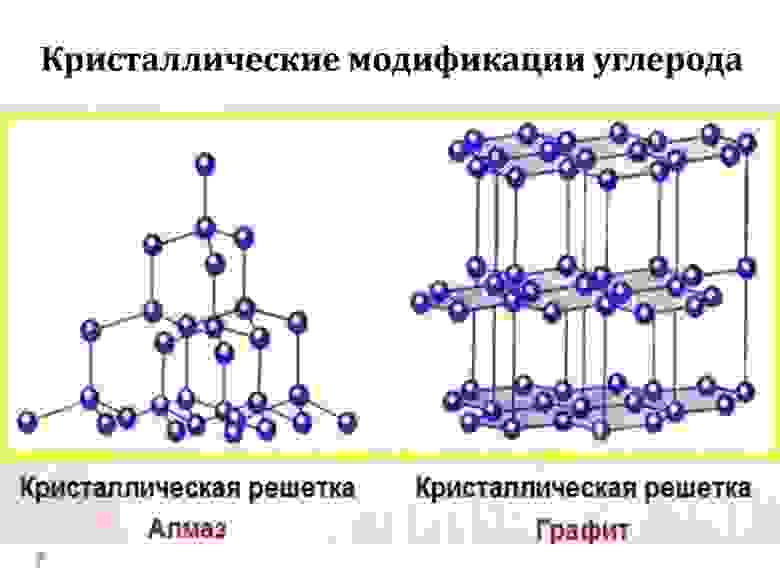

Крайне разнороден букет аллотропных модификаций у углерода. Наиболее известные из них – алмаз и графит:

Алмаз является самым твердым веществом естественного происхождения, а чешуйки графита легко отслаиваются, поскольку вертикальные связи между ними очень слабые, а горизонтальные – достаточно сильные.

Кроме алмаза и графита хорошо известна еще одна аллотропная модификация углерода: сажа (она же – аморфный углерод):

Действительно, углерод особенно хорошо приспособлен для аллотропных модификаций, так как его атомы могут складываться в длинные цепочки и кольца. Кольцевая молекула с углеродной основой – одно из самых замечательных изобретений природы, поскольку в таком кольце компактно хранится энергия. Именно длиннющие цепочки углерода – основа всей органики, и как раз они принципиально отличают соединения углерода от соединений кремния (привет любителям ксенобиологии). Углеродная цепочка – основополагающий компонент органической химии, но в неорганике она до недавнего времени была малоизвестна.

Можно сказать, что путь к открытию фуллеренов начался с открытия карбина – линейного углеродного полимера с двойными связями, полученного в советской лаборатории высокомолекулярных соединений ИНЭОС под руководством академика Василия Владимировича Коршака. О структуре карбина до сих пор ведутся споры, но, по всей видимости, она такова:

Карбин подсказал, что существуют стабильные аллотропные формы углерода кроме графита и алмаза. Вскоре после карбина, в 1967 году, был получен лонсдейлит – минерал, подобный алмазу, но обладающий гексагональной кристаллической решеткой. Лонсдейлит назван в честь знаменитого кристаллографа Кэтрин Лонсдейл. Лонсдейлит похож на алмаз, с той оговоркой, что кристаллы природного алмаза имеют кубическую структуру. В середине 1960-х крупицы лонсдейлита находили в метеоритных кратерах и получили искусственно, чтобы понять, при каких условиях он формируется. Оказалось, что это происходит при колоссальном давлении, а «сырьем» для лонсдейлита, как правило, является графит.

Эти открытия 1960-х показали, что углеродная неорганика еще может преподносить сюрпризы, а новые варианты углеродной решетки вполне могут образовываться в несвойственных для Земли физических условиях. Так начался недолгий и увлекательный путь к синтезу графена, и лежал он через открытие фуллеренов.

Запаситесь терпением, далее я вкратце расскажу историю получения фуллерена, которая пересказана в Интернете десятки раз, гораздо интереснее и красочнее.

В середине 1970-х, когда интерес к поиску новых модификаций углерода как раз разогревался, Харольд Крото из Сассекского университета методом спектрального анализа обнаружил в межзвездной среде длинные углеродные цепочки и захотел выяснить, из чего они состоят. Благодаря посредничеству Роберта Кёрла, он смог познакомиться с Ричардом Смолли из университета Райса в Техасе. К тому времени Кёрл и Смолли уже активно занимались моделированием соединений углерода и различных катализаторов, благодаря тому, что у Смолли была отличная лаборатория, позволявшая моделировать условия межзвездной среды.

В августе 1985 года Крото прибыл к Смолли, и в течение следующих 10 дней им удалось получить замкнутые углеродные молекулы из 60 и 70 атомов. 60-атомная молекула представляла собой усеченный икосаэдр, и атомы углерода в ней образовывали шестиугольники и пятиугольники. Молекула С60 практически идентична по форме футбольному мячу, а молекула C70 напоминает более вытянутый мяч для регби.

Как видите, продолговатая молекула C70 получается вставкой дополнительной цепочки атомов в C60.

К настоящему времени были получены и значительно более сложные фуллереноподобные формы, например, молекула C540, близкая по форме к икосаэдру:

Названы эти молекулы были в честь английского архитектора Ричарда Бакминстера Фуллера, который прославился своими ажурными куполами. Наиболее знаменитый был возведен в 1967 году на Всемирной выставке в Монреале и представлял собой павильон США.

Крото, Кёрл и Смолли были удостоены нобелевской премии по химии в 1996 году за открытие фуллеренов. Наиболее активно развивать тему фуллерена начал Смолли, всерьез занявшийся нанотехнологиями и даже настоявший на открытии нанотехнологической лаборатории при родном университете в Остине, Техас. Крото подчеркивал эстетическую красоту C60, но возможности практического применения фуллеренов начали просматриваться только в нашем веке.

Химические и физические свойства фуллеренов

Кристаллы, образованные фуллереновыми молекулами, называются фуллеритами. Внешне поверхность фуллерена похожа на основу бензольного кольца (C6 в молекуле C6H6), но на самом деле фуллерен химически гораздо устойчивее бензола и ароматических углеводородов. Все атомы углерода в фуллерене четырехвалентны и, как понятно из его структуры, у некоторых атомов на поверхности фуллерена остается одна свободная связь, позволяющая обвешивать фуллерен атомами многих других элементов, давая необычные соединения. Вот примерная сборная схема таких соединений:

Под действием катализаторов, в роли которых могут выступать, в частности, металлы и ультрафиолетовое излучение, фуллерен соединяется с ароматическими углеводородами, фтором, азотом, металлами. На данной схеме особенно интересна модель соединения с осмием – слева внизу. Вот как она выглядит:

Поскольку форма фуллеренов близка к шарообразной, чистый фуллерит получается рыхлым и разупорядоченным. Но тетроксид осмия позволяет формировать между молекулами фуллерена прочные сцепки и дает хорошо кристаллизирующуюся структуру.

Еще одно замечательное свойство фуллерена заключается в том, что его молекулы полые. Диаметр полости в фуллерене C60 составляет около 5 ангстрем. Этого достаточно, чтобы внедрить внутрь фуллерена атом или небольшую молекулу. Впервые в фуллереновую клетку удалось поместить атомы лантана (это делалось при одновременном испарении солей лантана с графитом). Сегодня известны и фуллерены с включением многих других металлов, для таких соединений приняты формулы вида M@C60, где M – металл, а индекс означает количество атомов в фуллерене.

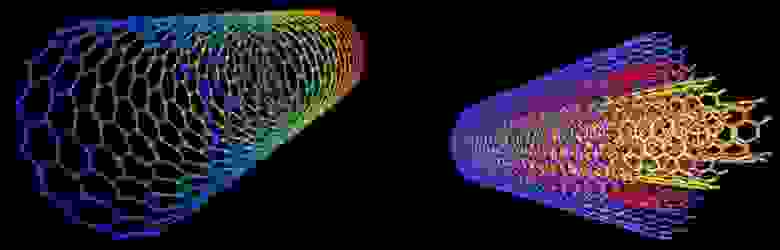

В конце прошлого века фуллерены привлекли внимание специалистов по нанотехнологиям, поскольку имеют свойство объединяться в углеродные нанотрубки. Эта тема хорошо раскрыта на Хабре: например, образец кабеля из нанотрубки был представлен еще в 2011 году (обратите внимание: работа выполнена в Университете Райса, где работает Смолли), а в 2018 году даже предлагалось использовать углеродные нанотрубки для создания искусственного аналога мозга. В упоминаемом здесь посте из корпоративного блога «ua-hosting.company» есть картинка, отлично иллюстрирующая конструкцию однослойных и многослойных углеродных нанотрубок. Приведу ее здесь: сходство с молекулой фуллерена угадывается без труда:

Углеродная нанотрубка является одновременно одним из самых тонких, и при этом самых прочных материалов. Возможно, именно нанотрубки – единственный подходящий материал для конструирования троса космического лифта. Картинка дает представление о том, насколько углеродная нанотрубка вместительнее отдельного фуллерена.

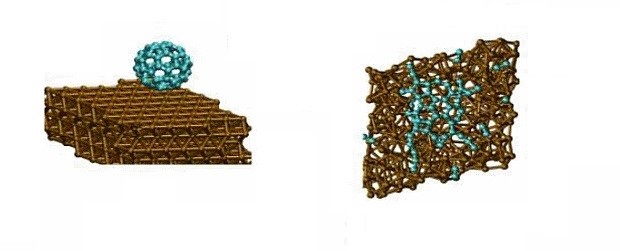

Графеновая сетка в данном случае получается пятиугольной, а не шестиугольной, как у классического графена. Кроме того, описанный метод позволил приблизиться к синтезу пентаграфена, который значительно прочнее обычного графена, а также лучше переносит высокие температуры и деформацию.

В статье Юлии Айдаровны Баимовой с соавторами приведена интересная схема, демонстрирующая последовательные деформации графенового листа, углеродной нанотрубки и фуллерена C240:

Из этой иллюстрации можно сделать два вывода: из всех обсуждаемых углеродных форм крупный фуллерен наиболее устойчив. При этом различные модификации углеродной кристаллической решетки при нарастании внешнего воздействия приобретают все более схожие конфигурации. Дело в том, что при нарастающем сближении атомов в кристаллической решетке начинают играть роль не только силы химических связей, но и силы ван-дер-ваальсовых взаимодействий, очень быстро ослабевающие даже с минимальным увеличением расстояния.

В 2018 году, экспериментируя с деформацией фуллеренов и листов графена, в Калифорнийском университете в Беркли удалось получить шварцит — материал, похожий на листы графена, обладающие отрицательной кривизной. Вещество названо в честь немецкого химика Германа Шварца, предсказавшего существование таких форм углерода еще в 1880-е. Шварцит удалось вырастить внутри цеолитовых кристаллов, образованных атомами кремния. Шварцит по свойствам одновременно напоминает и графен, и углеродную нанотрубку, и фуллерен, акцентируя принципиальное родство этих структур. Возможности применения шварцита пока не конкретизированы, он наиболее интересен в качестве катализатора в нефтепромышленности.

Применение фуллеренов

Не менее интересны возможности использования фуллеренов и нанотрубок в зеленой энергетике. Фуллерен C60 может применяться в качестве мельчайшего фотоэлектрического элемента, а нанотрубка – в качестве аккумулятора. Уже сегодня проводятся эксперименты, где C60 служит акцептором электронов в полимерных фотоэлектрических элементах. Фуллерен выигрывает у металла в качестве фотоэлемента, так как обладает высокой пористостью и значительно более обширной поверхностной площадью, не подвержен коррозии и проще утилизируется. Кроме того, поскольку фуллерены хорошо поддаются сжатию без деформации, они потенциально могут привести к созданию суперконденсаторов и батарей нового поколения.

На этом я рискую чрезмерно размыть предмет статьи, поскольку более обширный технический экскурс потребовал бы рассказывать не столько о фуллеренах, сколько о графене и его производных. Возможно, в случае достаточного интереса к этой статье, я попробую рассказать и о производных графена, но уже в следующий раз.

Технологии, которые позволили бы сшивать и надстраивать из фуллеренов углеродные нанотрубки произвольной длины и формы – или, напротив, раскладывать фуллерены и нанотрубки в слои графена – стали бы важнейшим вкладом в историю углеродного века человеческой цивилизации.

Фуллерены: неожиданные биологические свойства углеродных наночастиц

Может ли протон проникнуть внутрь углеродной сферы? Этот вопрос стал «краеугольным камнем» новой гипотезы.

Автор

Редакторы

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Поиск соединений, способных продлить жизнь и отодвинуть старость — одна из самых актуальных задач современной науки. Сообщение о том, что исследователям из Франции удалось добиться почти двукратного увеличения продолжительности жизни экспериментальных животных при помощи фуллеренов (наночастиц углеродной природы), заставило ученых задуматься над молекулярными механизмами подобного эффекта. Эта статья повествует о компьютерном моделировании возможных механизмов биологической активности фуллеренов и о первых попытках подтвердить полученные модели в биологических экспериментах.

Конкурс «био/мол/текст»-2013

Эта статья представлена на конкурс научно-популярных работ «био/мол/текст»-2013 в номинации «Своя работа».

Спонсор конкурса — дальновидная компания Thermo Fisher Scientific. Спонсор приза зрительских симпатий — фирма Helicon.

Мячи для нанофутболистов

Фуллерены — это довольно необычный класс молекул, представляющих собой одну из форм существования углерода (так называемых аллотропных модификаций). Всем известные алмаз и графит — тоже не что иное, как разные аллотропные формы углерода, однако в структуре алмаза атомы углерода собраны в тетраэдры, графит состоит из плоских слоев, образованных шестиугольниками, ну а фуллерены — это шарообразные молекулы с замкнутой поверхностью. Самый простой из фуллеренов содержит 60 атомов углерода и удивительным образом напоминает по своей структуре футбольный мяч: его поверхность образована чередующимися пяти- и шестиугольниками, причем размер этого «мяча» составляет всего 1 нм (нанометр).

Рисунок 1. Молекула фуллерена очень похожа на футбольный мяч, только забивать им голы сможет лишь футболист наноскопического размера

Открытие фуллеренов — один из ярких примеров прогностической мощи науки: еще в 70-е годы XX века были сделаны теоретические квантово-химические расчеты, предсказывающие существование подобных молекул, однако лишь в 1985 году их впервые обнаружили при исследовании паров графита после его лазерного облучения [1]. Позднее фуллерены были найдены и в природных минералах — особняком здесь стоит такой камень, как шунгит [2]. А недавно выяснилось, что эти углеродные «шарики» встречаются даже в космических туманностях [3].

Физики и химики нашли фуллеренам множество применений: их используют при синтезе новых соединений в оптике и при производстве проводников. О биологических же свойствах фуллеренов долгое время поступали неоднозначные данные: биологи то объявляли их токсичными [4], то обнаруживали антиоксидантные свойства фуллеренов и предлагали использовать их в лечении таких серьезных заболеваний, как бронхиальная астма [5].

Крысы-долгожители

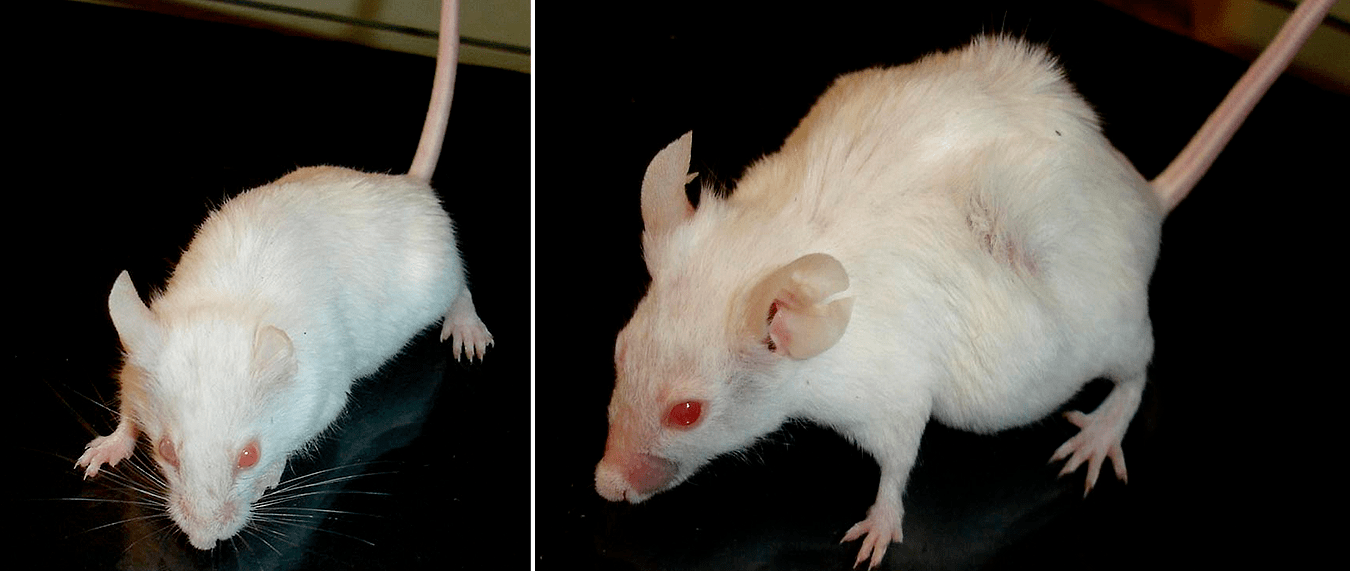

В 2012 году увидела свет публикация, которая привлекла внимание геронтологов — специалистов, работающих над проблемами старения. В этой работе Тарек Баати и соавторы [6] продемонстрировали впечатляющие результаты — крысы, которых кормили суспензией фуллеренов в оливковом масле, жили вдвое дольше обычных, и, к тому же, демонстрировали повышенную устойчивость к действию токсических факторов (таких как четыреххлористый углерод). Токсичность этого соединения обусловлена его способностью генерировать активные формы кислорода (АФК) [7], а значит, биологические эффекты фуллеренов, скорее всего, можно объяснить их антиоксидантными свойствами (способностью «перехватывать» и дезактивировать АФК).

Связь активных форм кислорода с процессами, происходящими при старении, в настоящее время уже практически не подвергается сомнению. С 60-х годов ХХ века, когда была сформулирована свободнорадикальная теория старения [9], и до настоящего времени объем данных, подтверждающих такую точку зрения, только накапливается. Однако до сих пор ни один антиоксидант — ни природный, ни синтетический — не давал столь поразительного увеличения продолжительности жизни экспериментальных животных, как в опытах Баати и коллег. Даже специально сконструированные коллективом под руководством академика Скулачева антиоксиданты «адресного действия» — так называемые «ионы Скулачева», или соединения ряда SkQ, — демонстрировали менее значительные эффекты [10].

Эти вещества представляют собой липофильные положительно заряженные молекулы с присоединенным антиоксидантным «хвостом», которые благодаря своей структуре способны накапливаться в митохондриях (именно в этих органоидах эукариотических клеток происходит генерация активных форм кислорода). Однако соединения ряда SkQ продлевали жизнь подопытных мышей в среднем всего на 30%.

Рисунок 2. Продление жизни подопытных мышей. Слева — мышь, старение которой замедлено благодаря приему «ионов Скулачева», справа — мышь из контрольной группы.

Почему же фуллерены оказались столь эффективными в борьбе со старением?

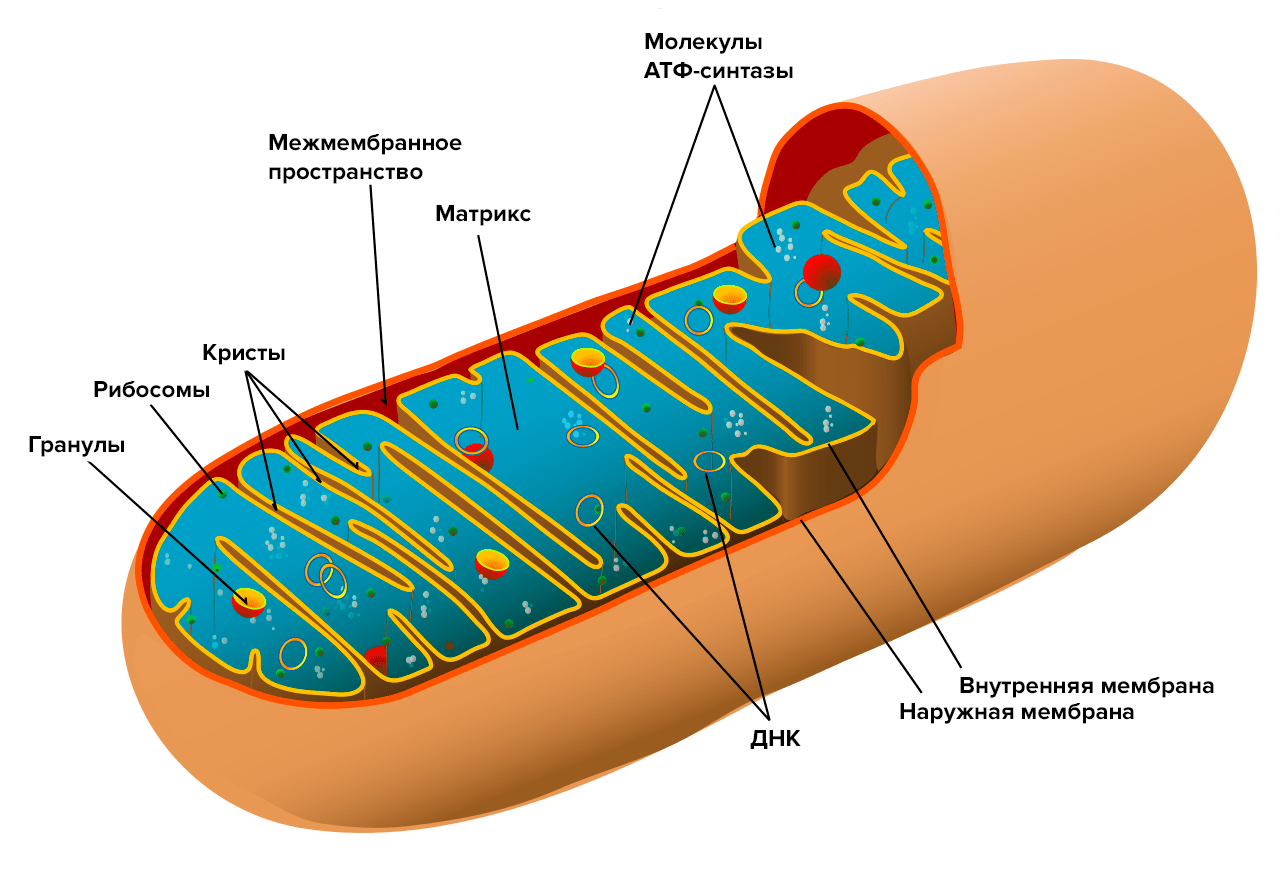

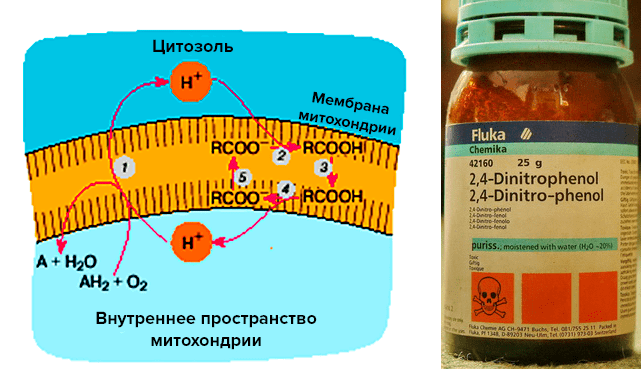

Задавшись этим вопросом, мы стали рассматривать возможность существования дополнительного механизма биологического действия фуллеренов — кроме уже известного антиоксидантного. Подсказка обнаружилась при изучении одного из соединений ряда SkQ—SkQR1, содержащего остаток родамина. Это соединение относится к группе протонофоров — молекул, способных переносить протоны из межмембранного пространства через мембрану в матрикс митохондрии, снижая, таким образом, трансмембранный потенциал (Δψ). Как известно, именно этот потенциал, существующий благодаря разнице в содержании протонов по разные стороны мембраны, и обеспечивает выработку энергии в клетке. Однако он же и является источником генерации АФК. В сущности, активные формы кислорода здесь сродни «токсическим отходам» при производстве энергии. Хотя они имеют и ряд полезных функций [12], в основном АФК — источник повреждения ДНК, липидов и многих внутриклеточных структур.

Есть сведения, что некоторое снижение митохондриального трансмембранного потенциала может быть полезным для клеток [13]. Снижение его всего на 10% приводит к уменьшению продукции АФК в 10 раз [14]! Существуют так называемые «мягкие разобщители», повышающие протонную проводимость мембран, в результате чего происходит «разобщение» дыхания и фосфорилирования АТФ [15].

Пожалуй, самый известный «разобщитель» — DNF, или 2,4-динитрофенол (рис. 3а и 3б). В 30-е годы ХХ века им очень активно пользовались при лечении ожирения. Собственно, динитрофенол — первый «жиросжигатель», использовавшийся в официальной медицине. Под его действием клетка переключается на альтернативный путь метаболизма, запуская «сжигание» жиров, а получаемая клеткой энергия не запасается в АТФ, как обычно, а излучается в виде тепла.

Рисунок 3а. Схема строения митохондрии

Рисунок 3б. Перенос протонов органическими кислотами — «мягкими разобщителями» (слева) — и динитрофенол — самый известный из «разобщителей» (справа)

Поиск легких способов похудения будет актуален всегда, пока представители Homo Sapiens будут беспокоиться о своем внешнем виде; однако для нашего исследования более интересен тот факт, что подобные «мягкие разобщители» снижают выработку АФК и в небольших дозах могут способствовать продлению жизни [16].

Возникает вопрос — а могут ли фуллерены, кроме антиоксидантных свойств, проявлять еще и свойства «переносчиков» протонов, действуя, таким образом, сразу с двух сторон? Ведь шарообразная молекула фуллерена — полая изнутри, а значит, в ней вполне могут уместиться небольшие частицы — такие как протоны.

Моделирование in silico: что сделали физики

Для проверки этой гипотезы коллективом НОЦ «Наноразмерная структура вещества» были выполнены сложные расчеты. Как и в истории с открытием фуллерена, в нашем исследовании компьютерное моделирование предшествовало экспериментам. Моделирование возможности проникновения протона в фуллерен и распределения заряда в такой системе производилось на основе теории функционала плотности (DFT). Это широко используемый инструмент квантово-химических расчетов, позволяющий вычислять свойства молекул с высокой точностью.

При моделировании один или несколько протонов помещали вне фуллерена, а затем производился расчет наиболее оптимальной конфигурации — такой, при которой полная энергия системы будет минимальной. Результаты расчетов показали: протоны могут проникать внутрь фуллерена! Оказалось, внутри молекулы C60 может накапливаться до шести протонов одновременно, а вот седьмой и последующие уже не смогут проникнуть внутрь и будут отталкиваться — дело в том, что «заряженный» протонами фуллерен приобретает положительный заряд (а, как известно, одноименно заряженные частицы отталкиваются).

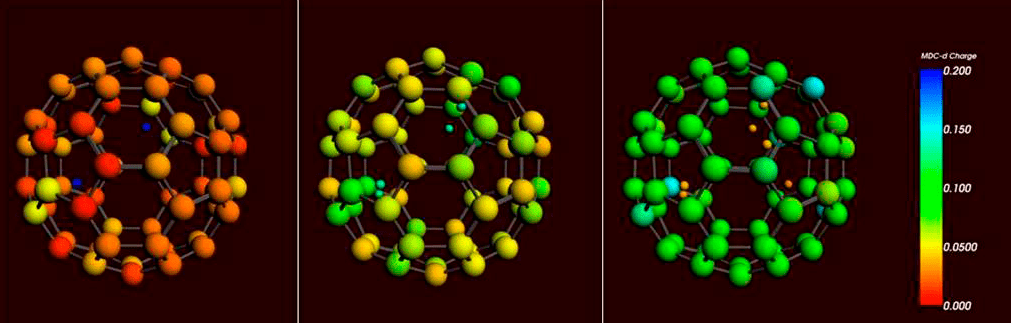

Происходит это потому, что проникающие внутрь фуллеренового «шарика» протоны оттягивают на себя электронные облака атомов углерода, что приводит к перераспределению заряда в системе «протоны+фуллерен». Чем больше протонов проникает внутрь, тем сильнее положительный заряд на поверхности фуллерена, тогда как протоны, напротив, все сильнее приближаются к нейтральным значениям. Эту закономерность можно проследить и на рисунке 4: когда количество протонов внутри сферы превышает 4, они становятся нейтральными (желто-оранжевый цвет), ну а поверхность фуллерена всё сильнее «синеет».

Рисунок 4. Распределение положительного заряда внутри системы «фуллерен+протоны». Слева направо: два, четыре или шесть протонов внутри фуллерена. Цветом обозначено распределение заряда: от нейтрального (красный) до слабоположительного (синий).

Вначале расчеты были выполнены только в системе «фуллерен+протоны» (без учета влияния других молекул). Но ведь в клетке фуллерен находится не в вакууме, а в водной среде, заполненной множеством соединений разной степени сложности. Поэтому на следующем этапе моделирования физики добавили к системе 47 молекул воды, окружающих фуллерен, и проверили, не повлияет ли их присутствие на взаимодействие с протонами. Однако и в присутствии воды модель действовала успешно.

Биологи подтверждают гипотезу?

Известие о том, что фуллерены могут адсорбировать протоны, да еще и приобретают при этом положительный заряд, вдохновило биологов. Похоже, что эти уникальные молекулы и вправду действуют сразу несколькими путями: инактивируют активные формы кислорода (в частности, гидроксильные радикалы, присоединяя их по многочисленным двойным связям [17]), адресно накапливаются в митохондриях благодаря своим липофильным свойствам [18] и приобретенному положительному заряду, и, вдобавок ко всему, снижают трансмембранный потенциал, перенося протоны внутрь митохондрий, подобно другим «мягким разобщителям» дыхания и окислительного фосфорилирования.

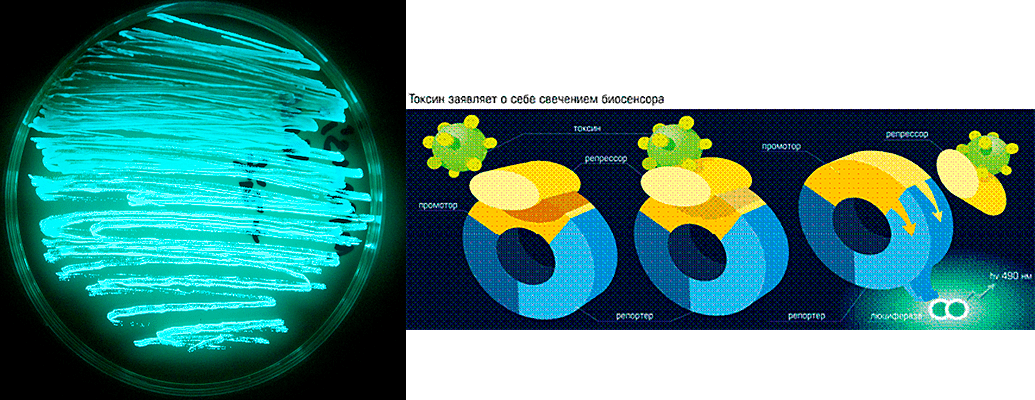

Для изучения антиоксидантных свойств фуллеренов мы использовали систему экспресс-тестов на основе биолюминесцентных бактериальных биосенсоров. Биосенсоры в данном случае — генетически-модифицированные бактерии, способные улавливать повышение внутриклеточной генерации АФК и «сигнализировать» об этом исследователям. При создании биосенсоров в генóм одного из безвредных штаммов кишечной палочки Escherichia coli вводится искусственная конструкция, состоящая из генов люминесценции (свечения), поставленных под контроль специфических промоторов — регуляторных элементов, «включающихся» при повышении внутриклеточной генерации активных форм кислорода, или же при действии иных стресс-факторов — например, при повреждении ДНК. Стоит начать действовать на клетку таким стресс-фактором — бактерия начинает светиться, и по уровню этого свечения можно с достаточной точностью определить уровень повреждений.

Рисунок 5. Светящиеся бактерии на чашке Петри (слева) и принцип действия биосенсоров (справа)

Такие модифицированные штаммы разрабатываются в ГосНИИ Генетики [19] и широко применяются в генетической токсикологии [20] при изучении механизмов действия излучений и окислительного стресса [21], действия антиоксидантов (в частности, SkQ1 [22]), а также для поиска новых перспективных антиоксидантов среди синтезируемых химиками веществ [23].

В нашем случае использование именно бактериальной модели обусловлено следующим: бактерии, как известно, относятся к прокариотам, и клетки их устроены проще, чем эукариотические. Процессы, происходящие в мембране митохондрий эукариот, у прокариот реализуются прямо в клеточной мембране; в этом смысле бактерии — «сами себе митохондрии». (Удивительное сходство строения этих органелл с бактериями даже послужило в свое время основой для так называемой симбиотической теории происхождения эукариот [24].) Следовательно, для изучения процессов, происходящих в митохондриях, подобная модель вполне подходит.

Первые же результаты показали, что водная суспензия фуллерена C60, для более эффективного растворения обработанная ультразвуком, при добавлении к культуре биосенсоров увеличивала их устойчивость к повреждению ДНК активными формами кислорода. Уровень таких повреждений в опыте был на 50–60% ниже, чем в контроле.

Кроме того, было зафиксировано снижение уровня спонтанной продукции супероксид-анион-радикала в клетках SoxS-lux штамма при добавлении суспензии C60. Особенностью этого штамма как раз и является связь уровня его свечения с количеством супероксид-анион-радикала. Именно такого эффекта следует ожидать от соединения, действующего по принципу «мягких разобщителей» — если снижается трансмембранный потенциал, то и АФК (в частности, супероксид) будут вырабатываться в меньших количествах.

Полученные результаты, конечно, весьма предварительны, и работы еще продолжаются, именно поэтому в подзаголовке данного раздела и стоит вопросительный знак. Время покажет, сможем ли мы со временем заменить его на уверенный восклицательный. Ясно одно — в ближайшее время фуллерены неизбежно окажутся в фокусе внимания научных коллективов, изучающих проблемы старения и занимающихся поиском геропротекторов — веществ, замедляющих старение. И кто знает, не станут ли эти крохотные «шарики» надеждой на продление столь короткой пока человеческой жизни?

Работа проводилась в лаборатории экспериментального мутагенеза и лаборатории промышленных микроорганизмов НИИ биологии ЮФУ, а также в НОЦ «Наноразмерная структура вещества», ЮФУ, под руководством проф. А.В. Солдатова. Основные результаты моделирования системы «фуллерен+протоны» и биологические эффекты описаны, соответственно, в работах [25], [26].