аксаков очерк зимнего дня краткое содержание для читательского дневника

Краткое содержание Аксаков Очерк зимнего дня

Декабрь 1831 года принёс людям лютый мороз. Земля стала твёрдой. Деревья, кусты и камыши заблестели инеем, вода покрылась льдом. Холод не щадил даже птиц, и они падали вниз окоченелыми. Снега выпало настолько мало, что он даже не смог прикрыть землю.

Вместе с зимой пришли болезни. Похожие друг на друга деньки мгновенно пролетали, наводили на народ тоску. Скот грелся едой, но корма вышло намного меньше, чем обычно. Крестьяне начали переживать, что его не хватит, поэтому стали бить лишний скот. Говядина и баранина подешевела. Многие питались мясом, а когда увидели, что от такой пищи прибавились больные, стали её опасаться. Душа у всех людей заполнилась мраком. Как тут не унывать, когда выпало столько бед?

Все молились о снеге, который должен был укрыть замёрзшую землю и принести хоть капельку тепла. И вот однажды чудо совершилось. Мороз отступил и в потускневшем небе появились снежинки. Кружась, они плавно приземлялись, покрывая белой простынёй всё вокруг. Вспыхнула всеобщая радость. Этот снег, казалось, изменил к лучшему мир. Даже ружейный охотник, которому мелкий снег был выгоден, не остался равнодушным. Он долго гулял по улице, любовался красотой этой природы и всё никак не мог насладиться ею.

Снег заполнил всё пространство вокруг.

Вечером зажглись огоньки в избах. Охотник прогуливался в саду по заснеженным дорожкам, потом стоял у окна в своём доме и не мог оторвать от улицы взгляд. На следующий день он, проснувшись ещё до зари, отправился встречать рассвет. К этому моменту вся деревня уже проснулась. Работали крестьяне, топились печки в избах. Охотник долго, как и в тот день, любовался пейзажем. Несмотря на двенадцатиградусный мороз, ему казалось, что на улице было тепло.

Когда окончательно рассвело, он в весёлом расположении духа со своим товарищем отправился на охоту. На душе было легко и радостно.

Сергей Аксаков сделал больше, чем просто описал погоду. Автор дал почувствовать эмоции, поделился яркими картинками суровой зимы. После прочтения очерка хочется оказаться на месте того охотника, ощутить в полной мере все те чувства и бесконечно любоваться этим завораживающим зрелищем.

Можете использовать этот текст для читательского дневника

Аксаков. Все произведения

Очерк зимнего дня. Картинка к рассказу

Сейчас читают

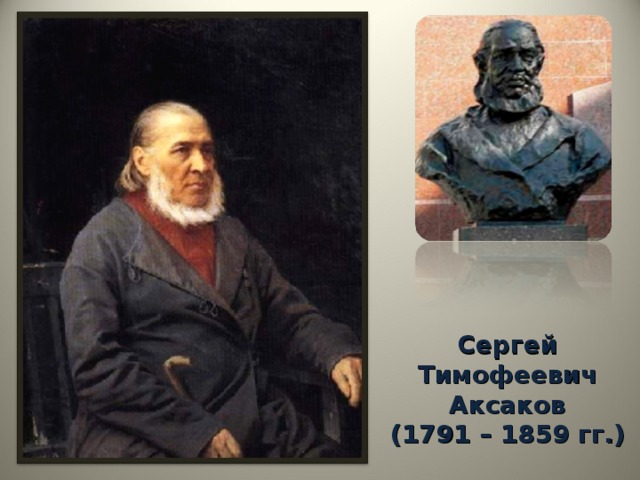

Сергей Тимофеевич Аксаков – русских писателей и переводчик. Но этот разносторонний человек ограничивался не только литературной деятельностью: он был и цензором, и чиновником, и критиком.

Рассказчик вспоминает о том, что когда-то в прошлом места детства. Ведь, когда он был маленьким, он жил в деревне, которую тогда считали даже очень богатой деревней, ведь именно в ней много всего росло, продавалось.

Рассказ о том, как паучок от своей грозной матери паучихи убегал. Мать, когда детишки очень маленькие, таскает их всех в мешочке на спине. А когда вырастают дети, она их ловит и съедает

Пересказ сборника Гоголя, состоящего из 8 рассказов

Рассказ написанный в виде письма от отставного урядника Василия Семи-Булатов. Не так давно неподалеку от его села Блины-Съедены поселился очень известный ученый Максим. К сожалению автор письма не может вспомнить ни имени ни фамилии своего соседа

Сергей Аксаков

«ОЧЕРК ЗИМНЕГО ДНЯ»

«ОЧЕРК ЗИМНЕГО ДНЯ»

В 1813 году с самого Николина дня установились трескучие декабрьские морозы, особенно с зимних поворотов, когда, по народному выражению, солнышко пошло на лето, а зима на мороз. Стужа росла с каждым днем, и 29 декабря ртуть застыла и опустилась в стеклянный шар. Птица мерзла на лету и падала на землю уже окоченелою. Вода, взброшенная вверх из стакана, возвращалась оледенелыми брызгами и сосульками, а снегу было очень мало, всего на вершок, и неприкрытая земля промерзла на три четверти аршина. Врывая столбы для постройки рижного сарая, крестьяне говорили, что не запомнят, когда бы так глубоко промерзала земля, и надеялись в будущем году богатого урожая озимых хлебов. Воздух был сух, тонок, жгуч, пронзителен, и много хворало народу от жестоких простуд и воспалений; солнце вставало и ложилось с огненными ушами, и месяц ходил по небу, сопровождаемый крестообразными лучами; ветер совсем упал, и целые вороха хлеба оставались невеяными, так что и деваться с ними было некуда. С трудом пробивали пешнями и топорами проруби на пруду; лед был толщиною с лишком в аршин, и когда доходили до воды, то она, сжатая тяжелою, ледяною корою, била, как из фонтана, и тогда только успокаивалась, когда широко затопляла прорубь, так что для чищенья ее надобно было подмащивать мостки. Скот грелся постоянно едою, корма выходило втрое против обыкновенного, и как от летней засухи уродилось мало трав и соломы, то крестьяне начинали охать и бояться, что корму, пожалуй, не хватит и до Алексея божьего человека. Стали бить лишнюю скотину, и мясо так подешевело, что говядину продавали по три копейки ассигнациями, а баранину по две копейки за фунт. Достаточные крестьяне уже не обедали без свежинки; но скоро стали замечать, что от мясной пищи прибавляются больные, и стали ее опасаться.

Великолепен был вид зимней природы. Мороз выжал влажность из древесных сучьев и стволов, и кусты и деревья, даже камыши и высокие травы опушились блестящим инеем, по которому безвредно скользили солнечные лучи, осыпая их только холодным блеском алмазных огней. Красны, ясны и тихи стояли короткие зимние дни, похожие, как две капли воды, один на другой, а как-то невесело, беспокойно становилось на душе, да и народ приуныл. Болезни, безветрие, бесснежие, и впереди бескормица для скота. Как тут не приуныть? Все молились о снеге, как летом о дожде, и вот, наконец, пошли косички по небу, мороз начал сдавать, померкла ясность синего неба, потянул западный ветер, и пухлая белая туча, незаметно надвигаясь, заволокла со всех сторон горизонт. Как будто сделав свое дело, ветер опять утих, и благодатный снег начал прямо, медленно, большими клочьями опускаться на землю. Радостно смотрели крестьяне на порхающие в воздухе пушистые снежинки, которые, сначала порхая и кружась, опускались на землю. Снег начал идти с деревенского раннего обеда, шел беспрестанно, час от часу гуще и сильнее. Я всегда любил смотреть на тихое падение или опущение снега. Чтобы вполне насладиться этой картиной, я вышел в поле, и чудное зрелище представилось глазам моим: все безграничное пространство вокруг меня представляло вид снежного потока, будто небеса разверзлись, рассыпались снежным пухом и наполнили весь воздух движением и поразительной тишиной. Наступали длинные зимние сумерки; падающий снег начинал закрывать все предметы и белым мраком одевал землю.

Москва, 1858, декабрь.

Предлагаю мои охотничьи заметки о прилете дичи с 1811 по 1826 год вкл.

Очерк Аксакова «Очерк зимнего дня»

В 1813 году с самого Николина дня установились трескучие декабрьские морозы, особенно с зимних поворотов, когда, по народному выражению, солнышко пошло на лето, а зима на мороз. Стужа росла с каждым днем, и 29 декабря ртуть застыла и опустилась в стеклянный шар. Птица мерзла на лету и падала на землю уже окоченелою. Вода, взброшенная вверх из стакана, возвращалась оледенелыми брызгами и сосульками, а снегу было очень мало, всего на вершок, и неприкрытая земля промерзла на три четверти аршина. Врывая столбы для постройки рижного сарая, крестьяне говорили, что не запомнят, когда бы так глубоко промерзала земля, и надеялись в будущем году богатого урожая озимых хлебов. Воздух был сух, тонок, жгуч, пронзителен, и много хворало народу от жестоких простуд и воспалений; солнце вставало и ложилось с огненными ушами, и месяц ходил по небу, сопровождаемый крестообразными лучами; ветер совсем упал, и целые вороха хлеба оставались невеяными, так что и деваться с ними было некуда. С трудом пробивали пешнями и топорами проруби на пруду; лед был толщиною с лишком в аршин, и когда доходили до воды, то она, сжатая тяжелою, ледяною корою, била, как из фонтана, и тогда только успокаивалась, когда широко затопляла прорубь, так что для чищенья ее надобно было подмащивать мостки. Скот грелся постоянно едою, корма выходило втрое против обыкновенного, и как от летней засухи уродилось мало трав и соломы, то крестьяне начинали охать и бояться, что корму, пожалуй, не хватит и до Алексея божьего человека. Стали бить лишнюю скотину, и мясо так подешевело, что говядину продавали по три копейки ассигнациями, а баранину по две копейки за фунт. Достаточные крестьяне уже не обедали без свежинки; но скоро стали замечать, что от мясной пищи прибавляются больные, и стали ее опасаться.

Великолепен был вид зимней природы. Мороз выжал влажность из древесных сучьев и стволов, и кусты и деревья, даже камыши и высокие травы опушились блестящим инеем, по которому безвредно скользили солнечные лучи, осыпая их только холодным блеском алмазных огней. Красны, ясны и тихи стояли короткие зимние дни, похожие, как две капли воды, один на другой, а как-то невесело, беспокойно становилось на душе, да и народ приуныл. Болезни, безветрие, бесснежие, и впереди бескормица для скота. Как тут не приуныть? Все молились о снеге, как летом о дожде, и вот, наконец, пошли косички по небу, мороз начал сдавать, померкла ясность синего неба, потянул западный ветер, и пухлая белая туча, незаметно надвигаясь, заволокла со всех сторон горизонт. Как будто сделав свое дело, ветер опять утих, и благодатный снег начал прямо, медленно, большими клочьями опускаться на землю. Радостно смотрели крестьяне на порхающие в воздухе пушистые снежинки, которые, сначала порхая и кружась, опускались на землю. Снег начал идти с деревенского раннего обеда, шел беспрестанно, час от часу гуще и сильнее. Я всегда любил смотреть на тихое падение или опущение снега. Чтобы вполне насладиться этой картиной, я вышел в поле, и чудное зрелище представилось глазам моим: все безграничное пространство вокруг меня представляло вид снежного потока, будто небеса разверзлись, рассыпались снежным пухом и наполнили весь воздух движением и поразительной тишиной. Наступали длинные зимние сумерки; падающий снег начинал закрывать все предметы и белым мраком одевал землю.

Урок по произведению С. Аксакова «Очерк зимнего дня» по теме «Анализ текста»; 6 класс

Анализ эпического текста.

Цель: проанализировать «Очерк зимнего дня» с точки зрения содержания и формы;

формировать интерес шестиклассников к описательности как свойству художественной формы произведения, умение вчитываться в текст, рисовать в воображении словесные картины; развивать чувство слова, наблюдательность.

Эпиграф: « Горячая любовь к природе и живым творениям, населяющим Божий мир, не остыла в душе моей…» С.Т.Аксаков

Звучит музыка из произведения «Времена года». Учитель говорит на фоне музыки.

Вообразите, что вы на улице. Вам холодно, очень холодно. Трескучий мороз, настоящая стужа: птица на лету мерзнет, брызги воды моментально превращаются в оледенелые шарики. Снегу мало, земля промерзла.

Воздух сух, тонок, жгуч, пронзителен, перехватывает дыханье. Небо необыкновенно ясное, голубовато-красное. Мороз выжал влажность из древесных сучьев и стволов, и кусты, и деревья опушились блестящим инеем, по которому безвредно скользят солнечные лучи, осыпая их холодным блеском алмазных огней.

— Представили? Что вам напоминает эта картина?

Описание зимнего дня из очерка Аксакова.

Учитель. Действительно, это описание зимнего дня из очерка Аксакова. На уроке мы подробно познакомимся с этим произведением, попытаемся проанализировать с точки зрения содержания и формы (план анализа прозаического произведения лежит у вас на партах), вспомним, что это за жанр – очерк, каковы его особенности и как эти особенности жанра проявились в произведении Аксакова.

Сегодня нам будут помогать биографы – исследователи творчества С.Т.Аксакова:

Ученик –биограф: « Очерк зимнего дня» написан в декабре 1858 года, за четыре месяца до смерти писателя. Аксаков прикован к постели. Силы его убывают. Сам он писать уже не может. Но не иссяк его творческий энтузиазм. Он диктует: «В 1813 году с самого Николина дня установились трескучие морозы…».

Учитель: 1858 и 1813 – 45 лет отделяют время действия в очерке и дату его написания. Как вы думаете, почему через 45 лет писатель вспомнил прошедшее?

Его поразили события того времени: необыкновенная зима, губительные для людей и скота холода, болезни.

— Найдите и выразительно прочитайте в тексте предложения, которые помогут вам ответить на этот вопрос. Постарайтесь интонационно выделить важное слово.

С трудом пробивали проруби на пруду

Корма выходило втрое против обыкновенного, и крестьяне начинали охать и бояться… Все молились о снеге.

Вот какая это была зима, потому-то она и запомнилась автору.

-Какую же цель ставил автор, когда писал свой очерк?

Рассказать о необыкновенной зиме, поделиться своими наблюдениями, своими чувствами и переживаниями, показать жизнь природы.

-Какой жанр литературы особенно подходит для этого?

-Что же такое очерк?

-Каковы особенности очерка?

-Есть ли жанровые особенности очерка в прочитанном вами произведении? Аргументируйте свой ответ.

События достоверны, описания и наблюдения рассказчика изложены в свободной композиции.

-Какова композиция очерка?

Вспомним элементы композиции: экспозиция (описание места действия), завязка, развитие действия, кульминация, развитие действия, развязка.

Завязка – описание сильного мороза.

Это описание идет по нарастающей: с каждым предложением усиливается ощущение надвигающейся беды – холод, простуды, нехватка корма, стали бить лишнюю скотину, что привело к большим заболеваниям.

Кульминация – все молились о снеге.

И вот наконец снег пошел, не просто снег, а БЛАГОДАТНЫЙ, становится понятно, почему автор использует такой эпитет.

Развитие действия – описание падающего снега, состояния автора и крестьян.

Развязка – описание рассвета, проснувшейся деревни, умиротворенного состояния автора.

-К какому типу очерка можно отнести произведение Аксакова?

Это путевой очерк, наполненный красочными, выразительными описаниями природы, личностными переживаниями автора.

— Мы знаем, что это не первый очерк С.Т.Аксакова. Какие еще вы знаете очерки? «Собирание бабочек», «Записки ружейного охотника», «Записки об уженье рыбы».

— Как вы думаете, какой общей темой объединены эти произведения?

Жизнь природы, все они о природе и родине.

— почему жизнь природы стала основной темой в творчестве писателя?

Сердце мальчика было открыто для любви ко всему живому, наполнено жалостью и стремлением защитить слабых, больных и людей, и животных, может быть, потому что он сам в детстве сильно болел.

Учитель: мы видим, что умение понимать и чувствовать природу, наблюдать ее, заложенное еще в детстве, Аксаков пронес через всю жизнь. И его творчество – живое этому доказательство.

-Давайте обратимся к очерку и посмотрим, как же автор описывает зимнюю природу.

Прочитайте выразительно описания природы.

«Великолепен был вид зимней природы..»

«Радостно смотрели крестьяне на порхающие в воздухе снежинки…»

-Очень красиво, необыкновенно поэтично, не правда ли?

-Что же помогает автору добиться такой выразительности?

Художественные средства, тропы.

-Какие художественные средства вы видите?

1-е и главное: олицетворение. Природа одушевлена, она живая.

Солнце вставало и ложилась…

Месяц ходил по небу…

Солнечные лучи осыпали блеском…

Снег белым мраком одевал землю…

Природа словно сжалилась над людьми, подарила снег.

Эпитеты красочные, необыкновенно точные.

Воздух сух, тонок, жгуч, пронзителен – метафорический эпитет.

Порхающие снежинки, пухлая белая туча, ясность синего неба, поразительного тишина, благодатный снег.

Небеса разверзлись, рассыпались снежным пухом…

Метафора: наполнили воздух тишиной и движением…

Учитель: скажите, ребята, когда вы читаете описание природы у Аксакова, не вспоминается ли вам какие-нибудь поэтические строчки? Давайте вспомним стихотворные строчки о зиме, напоминающие нам пейзаж, нарисованный Аксаковым?

Под голубыми небесами

Блестя на солнце, снег лежит;

Прозрачный лес один чернеет,

И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.

Околдован, лес стоит –

И под снежной бахромою,

Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован,-

Не мертвец и не живой –

Сном волшебным очарован,

Весь опутан, весь окован

Легкой цепью пуховой…

А вот стихотворение Анны Ахматовой:

Хорошо здесь: и шелест, и хруст;

С каждым утром сильнее мороз,

В белом пламени клонится куст

Ледяных ослепительных роз.

— Очень сходные картины предстают перед нами. Обратите внимание, что и прозаическое слово может быть не менее выразительным, ярким, точным, как и поэтическое. Надо только уметь правильно владеть им. Аксаков владеет словом в совершенстве.

-Давайте проследим, как изображает писатель «падение снега». Попробуйте пересказать, сохраняя авторскую стилистику, этот момент.

-Какими словами автор передает усиление снегопада?

Сначала «снег идет прямо, медленно, большими клочьями опускался на землю.»

С обеда «снег шел беспрестанно, час от часу гуще и сильнее»

Потом уже «снежный поток», «будто небеса разверзлись и напомнили весь воздух движением и поразительной тишиной».

А вот уже падающий снег начинал закрывать все предметы и белым мраком одевал землю.

-А как рисует автор наступление зимнего рассвета? Расскажите об этом.

«Совершенная тишина. Воздух мягок… Долго не было никакой перемены. Наконец показалась особенная белизна в окнах, побелела печь… шкаф.» Сначала печка освещала комнату, потом белый день вступил в свои права…

-Обратите внимание, как мастерски автор передает неуловимые изменения в природе. Как ему это удается?

Автор видит не только красоту в природе, но и красоту слова. Никакой вычурности, все просто, ясно, но каждое слово к слову подобрано. Аксаков чувствует силу слов, знает и любит свой родной язык.

Учитель: С.Т.Аксаков так выразительно сумел словами нарисовать нам картины природы, что вам, наверное, было совсем нетрудно сделать свои иллюстрации к очерку.

Вот несколько удачных картин. Я попрошу художников выйти и провести небольшую презентацию своей иллюстрации.

Ребята представляют свои картины.

Учитель может показать несколько фотографий зимнего дня нашей среднерусской природы.

-Поэтичное, выразительное слово, яркость и красота красок…чего еще не хватает в этом ряду? Конечно, музыки.

Учитель: послушаем, какие музыкальные ассоциации рождают картины природы из очерка Аксакова.

Несколько подготовленных ребят играют на музыкальных инструментах пьесы, которые близки по тональности, настроению, звучанию очерку Аксакова. Объясняют свой выбор.

Учитель: посмотрите, сколько ассоциаций породило у нас слово С.Т.Аксакова – и поэтических, и изобразительных, и музыкальных.

-Каким же предстает перед нами сам автор – рассказчик? Что мы узнаем о его пристрастиях, увлечениях, о его характере, душевной организации?

Страстный охотник, человек, способный сопереживать чужому горю ( народ приуныл, и у него на душе плохо; сочувствуя общему желанию, я радовался снегу ); чувствовать красоту (об этом говорит его прогулка по снежному саду и то, как он встречает рассвет), добрый, душевный..

-Как характеризуют человека такие слова: «Как хорошо, как сладко было на душе! Спокойно, тихо, светло! Какие-то неясные, полные неги, теплые мечты наполняли душу…»? Может ли так чувствовать бездушный, жестокий, равнодушный человек?

— Как автор относится к миру русской деревни?

Он знает жизнь крестьян, живет их заботами и радостями. Надеется, что в следующем году будет богатый урожай озимых хлебов, переживает, что впереди может быть бескормица для скота.

Учитель: все говорит о том, что Аксаков – человек, не равнодушный ко всему окружающему, тонко чувствующий и благодарный. ( Любит ли автор свой край?) Он любит русскую природу и родной край.

-можно ли назвать С.Т.Аксакова патриотом своей страны?

-а счастливым человеком можно его назвать?

Учитель: С.Т.Аксаков – прекрасный пример для подражания. Это человек, в душе которого «горячая любовь к природе и живым творениям, населяющим Божий мир, не остывала» до конца жизни.

Мне хочется, чтобы и вы жили всегда в гармонии с миром, чтобы пронесли в душе своей любовь и благодарность к нашей земле. Понимали, что все мы ее дети, а мать надо холить и лелеять, заботится о ней, и тогда она, бесконечно благодарная, сторицей воздаст вам, научит быть счастливым в каждый миг вашей жизни.

Замечайте, радуйтесь берите

Радуги, рассветы, звезды глаз –

Это все для вас, для вас, для вас.

Красоту увидеть в некрасивом,

Разглядеть в ручьях разливы рек!

Кто умеет в буднях быть счастливым,

Тот и впрямь счастливый человек!

И поют дороги и мосты,

Краски леса и ветра событий,

Звезды, птицы, реки и цветы:

Дорожите этим, дорожите!

учитель: вы, ребята, к сегодняшнему уроку сами попробовали себя в роли писателя-очеркиста. Посмотрим, что у вас получилось.

С.Т. Аксаков «Очерк зимнего дня»

Данная разработка включает в себя конспект урока и презентацию.

Просмотр содержимого документа

«aksakov._ocherk_zimnego_dnya»

Урок литературы по изучению «Очерк зимнего дня» С.Т. Аксакова.

Составитель: учитель русского языка и литературы Савик А.А.

Тема: «И день прекрасный в памяти храни…».

-расширить имеющиеся знания детей о личности писателя;

-формировать интерес шестиклассников к описательности как свойству художественной формы произведения, умение вчитываться в текст, рисовать в воображении словесные картины;

-развивать чувство слова, наблюдательность;

-показать важность зимнего дня для автора, вызвать ответные чувства у детей.

1. Ребята, на дом вам было задано прочитать вступительную статью об Аксакове. Что нового и интересного о писателе вы узнали?

— Расскажите о событиях и впечатлениях детства Аксакова, которые наиболее вам запомнились.

— Какие качества, необходимые будущему писателю, проявились у Аксакова еще в детские годы?

( Аксаков очень рано полюбил книги, читал всё, что попадется. Чтение пробудило тягу к сочинительству, всё, что он услышал или прочитал, по-своему пересочиняя, он рассказывал сестре. Аксаков любил фантазировать, у него было очень развито воображение: выдумал, будто в саду у дедушки есть пещера и в ней живет Змей Горыныч о семи головах. С детства он стал предчувствовать «силу своих слов», и то, как они воздействуют на других людей).

— Почему жизнь природы стала основной темой в творчестве писателя?

(Детство Аксакова прошло в Уфе в имении Ново-Аксаково, среди, в то время ещё мало тронутой цивилизацией, степной природы. Жизнь маленького Сергея была наполнена постоянными поездками в дальние села к родным, переправами через реки, частыми прогулками по лесу, на реку, на болото, в поле. Аксаков был страстным охотником, исходившим все окрестные леса, неутомимым рыболовом, человеком, не упускавшим ничего, что с глазу на глаз открывала природа. Природа была его неотъемлемой частью).

— Над рабочим столом Аксакова в Абрамцеве всегда висел портрет Гоголя- копия картины художника Моллера. Как вы объясните этот факт?

(Гоголь и Аксаков очень тесно общались. Влияние Гоголя как писателя было одним из важнейших факторов, предопределивших все направление зрелого творчества Аксакова).

— В каких произведениях Аксаков выразил свою любовь к природе?

(В «Записках оружейного охотника Оренбургской губернии», «Записках об уженье рыбы», очерке «Собирание бабочек»).

Попробуйте нарисовать картину зимнего дня: передайте атмосферу, ваши ощущения, впечатления.

А я представила такую картину:

Вообразите, что вы на улице. Вам холодно, очень холодно. Трескучий мороз, настоящая стужа: птица на лету мерзнет, брызги воды моментально превращаются в оледенелые шарики. Снега мало, земля промерзла.

Воздух сух, тонок, жгуч, пронзителен, перехватывает дыханье. Небо необыкновенно ясное, голубовато-красное. Мороз выжал влажность из древесных сучьев и стволов, и кусты, и деревья опушились блестящим инеем, по которому безвредно скользят солнечные лучи, осыпая их холодным блеском алмазных огней.

— Но, честно говоря, я не совсем ее представила. Что вам напоминает эта картина?

( Верно, описание зимнего дня из очерка Аксакова).

3. Выявление первоначального восприятия.

Многие считают, что очерк скучно читать: в описание нужно вчитываться, надо заставить свое воображение работать.

-Итак, ребята, вы познакомились с произведением, которое сплошь состоит из описаний. Скучно или интересно было вам его читать? Объясните почему.

— Очерк написан в декабре 1858 года, а рассказывает о зиме 1813 года. Как вы думаете, почему через 45 лет писатель вспомнил давно прошедшее?

( Наверное, это одно из самых ярких воспоминаний писателя, которое настолько его захватило, что он пронес его через всю жизнь, да еще и отразил в произведении).

4. Составление плана.

Давайте попробуем составить план. А перед тем, как его составить, скажите мне, как мы определили, что перед нами очерк?

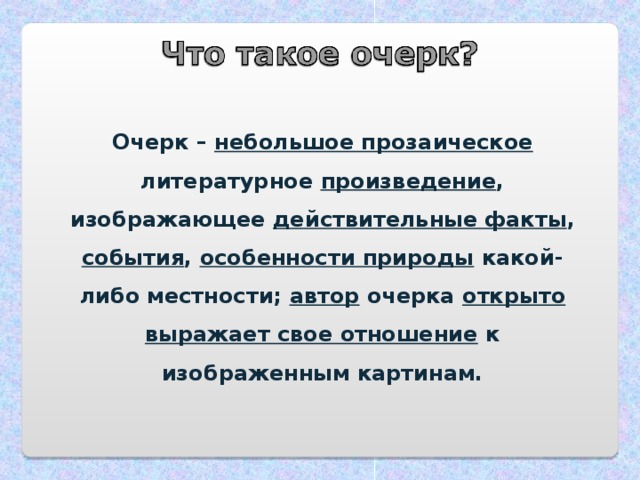

( В очерке описывается достоверное описание конкретной зимы 1813 г. 19 декабря. Очерк – небольшое прозаическое литературное произведение, изображающее действительные факты, события, особенности природы какой-либо местности; автор очерка открыто выражает свое отношение к изображенным картинам. Очерк отличен, например, от рассказа отсутствием единого, острого и быстро разрешающегося конфликта и большей развитостью описательного изображения).

Беды, которая принесла малоснежная зима.

Какие именно беды, прочитайте.

Вид зимней природы. ( « Великолепен был вид зимней природы»)

Найдите в тексте описание зимней природы. А что несет людям красота природы? ( Болезни, бесснежье, безветрие. Почему беды?).

И вдруг происходит то, чего все так долго ждали – начинает идти снег (слайд со снежинками). Попытайтесь озвучить картину. Может чего-то в ней не хватает? (Не хватает чувств человека, ощущения восторженности, наслаждения). В чем совпадает с описанием в очерке? Озвучьте, что происходит в деревне в это время?

(Радостно смотрели крестьяне…).

Радостное появление пушистых снежинок.

Приготовление автора к охоте.

( Прочитайте, чем занимается автор, как идут приготовления к охоте).

5. Описание зимней ночи.

( Прочитайте выразительно, чтобы почувствовать завораживающую атмосферу зимней ночи. Что тем временем происходит в деревне?)

Наступление рассвета. ( «Белый день вступил в свои права»).

Какие чувства испытывает автор, наблюдая за постепенным зарождением дня?

— Что же такого необыкновенного было в той далекой зиме, из-за чего она на десятилетия запомнилась автору?

— Какой фрагмент текста вызывает в вашем воображении особенно яркую картину? Опишите своими словами, как вы себе ее представляете.

— А какую музыку вы бы подобрали для очерка? Теперь послушайте, что нашла я.

— Какое настроение вызывает у вас данное произведение? Поделитесь впечатлением! ( радость, восхищение). А к какому описанию из очерка по тональности подходит музыка?

Просмотр содержимого презентации

«aksakov_s._t._ocherk_zimnego_dnya.»

Сергей Тимофеевич Аксаков

Отец- Сергей Тимофеевич Аксаков

Мать- Мария Николаевна Зубова

Очерк – небольшое прозаическое литературное произведение , изображающее действительные факты , события , особенности природы какой-либо местности; автор очерка открыто выражает свое отношение к изображенным картинам.

Великолепен был вид зимней природы.

..И вот наконец пошли косички по небу, мороз начал сдавать…