Чем занимались дети в каменном веке

Как жили дети в каменном веке?

Следы ног, которые много тысяч лет назад оставили дети, говорят о том, что детство в те времена, похоже, было не слишком безопасным и беззаботным.

Для нас хорошее детство – когда о ребенке заботятся и когда его все защищают, от родителей и родственников до государства. Но такое представление кажется естественным для людей европейской культуры, в других регионах в отношении к детям могут быть свои отличия, и довольно сильные. А у древних людей детство и подавно было иным.

Но как мы можем узнать хоть что-нибудь о том, как жили дети, например, в каменном веке? Кое-что об этом могут рассказать следы детских стоп, сохранившиеся в нескольких уголках планеты.

В долине Верхний Аваш (Upper Awash Valley, Южная Эфиопия) были обнаружены отпечатки ног, которые оставил, вероятно, Homo heidelbergensis (Гейдельбергский человек). Рядом со взрослыми следами были и детские, причём детям, судя по размеру следов, было один-два года. Люди наследили в грязи, рядом с небольшим водоёмом. Затем отпечатки накрыло пеплом вулкана, который извергался около 700 тысяч лет назад. Сколько времен прошло между двумя этими событиями (топтанием в грязи и извержением) неизвестно, но очевидно, что следам не меньше 700 тысяч лет.

Рядом с отпечатками нашли кремневые орудия и кости бегемота со следами разделки. Так что понятно, чем тут занимались взрослые. Присутствие маленьких детей интересней. Во-первых, их не оставили дома, а взяли с собой, то есть никаких нянь тогда, видимо, не было – во всяком случае, конкретно в этом сообществе. Во-вторых, нельзя исключать, что дети не просто наблюдали за занятиями взрослых, но и пытались повторить их действия: например, работать с орудиями или тренироваться в разделке на ненужных кусках туш. Подробно детские следы из Эфиопии описаны в журнале Scientific Reports.

Вероятно, дети вообще довольно часто присутствовали рядом со взрослыми во время их занятий. В пещере Тук д’Одубер (Tuc d’Audoubert) во Франции следы детских ног соседствуют с наскальными рисунками. Не исключено, что дети наблюдали за художниками. В Монте Эрмосо (Аргентина) на берегу моря сохранились следы женщин и детей. Возможно, они вместе собирали здесь моллюсков около семи тысяч лет назад – именно такой возраст оказался у отпечатков.

Ещё одни детские отпечатки (гораздо более поздние – возрастом всего в 1,5 тысячи лет) обнаружили к югу от города Уолфиш-Бей в Намибии. Их оставила небольшая группа детей, которые прошли по подсыхавшей грязи вслед за стадом овец или коз. Скорее всего, дети это стадо и пасли. Но они не только следили за скотом: судя по отпечаткам, дети подпрыгивали на ходу. Прыжки были нерегулярными, так что, ребята, вероятно, не просто передвигались, а во что-то играли. Интересно и то, что группа была довольно разношёрстной по возрасту: здесь были и дети лет трёх, и чуть постарше, и подростки.

Похожим образом относятся к детям и во многих современных традиционных обществах. Дети считаются «маленькими взрослыми», мальчики часто помогают пасти домашних животных, а девочки присматривают за младенцами. При этом дети легко получают в руки и довольно опасные вещи: топоры, ножи, мачете, даже ружья.

Так что беззаботное и безопасное детство в каменном веке (и позже) продолжалось, скорее всего, очень недолго. Впрочем, о том, что именно делали дети рядом со взрослыми, можно только строить гипотезы: ведь следы совершенно точно доказывают лишь то, что дети тут присутствовали, а вот что конкретно они делали – это вопрос. Может быть, они просто гуляли или играли рядом, пока взрослые были заняты своими заботами?

Скажем, недавно сообщалось, о следах австралопитеков в Танзании возрастом около 3,66 миллиона лет. Судя по отпечаткам, по берегу озера прошлась небольшая группа: один мужчина, две или три женщины и один или два ребёнка. Рядом есть следы десятков других животных: носорога, жирафа, лошадей и цесарок. И хотя ситуация мало чем принципиально отличается от описанных выше, авторы раскопок не заявляли об участии детей в охоте, во всяком случае, в СМИ (зато заподозрили австралопитеков в многожёнстве).

Утверждать, что детство было совсем уж суровым и что дети не знали игрушек, тоже не стоит. Возможно, мы просто ещё не умеем распознавать игрушки и считаем их, например, культовыми предметами.

Детство в разные эпохи истории человечества (ч. 1)

Во все времена во всех культурах отношение к детям в обществе было одинаковым. Как сегодня, так и десятки, сотни, тысячи лет назад большинство людей воспринимало детей как объект любви и заботы, наследников жизни, образец духовной чистоты. Так людям искони диктовал инстинкт, посредством которого человечество и сохранялось на земле: движимое им взрослое поколение оберегает новое, пока оно еще не успело окрепнуть, чтобы жить самостоятельно. Конечно, всегда были и те, у кого этот инстинкт плохо работает, но в целом их влияние на общество недостаточно для того, чтобы оно перестало заботиться о молодом поколении, и человеческий род прервался.

Но в разные исторические эпохи – сообразно развитию социальной структуры общества, правовой статус детей был различен.

Первобытное племя состояло из нескольких десятков человек, связанных кровным родством, и они вместе воспитывали всех – и собственнорожденных, и рожденных соплеменниками, детей.

Мир одного рода ограничивался пещерой, в которой оно жило, и необъятными дикими лесами и лугами вокруг. Друг с другом племена контактировали редко. Жизнь человека зависела больше от объективных условий: погоды, наличия дичи в лесах, рыбы в реках; в удачный год племя жило весело и сытно, в плохой голодало и горевало. Понятно, что отсутствие возможности по своей воле умножать богатство не давало почвы для распространения алчности и зависти, от которых и происходят прочие человеческие пороки. То есть «набраться дурного» детям первобытных людей было просто негде. Поэтому их не отстраняли от взрослого общества, они играли и ели среди взрослых, на равных, пусть и в меру своего понимания, принимали участие во всех разговорах, ходили со старшими на охоту, а подрастая, начинали охотиться на легкую дичь и самостоятельно.

Так, постоянно общаясь со старшими членами общества, они и учились жизни, взрослели и соответственно своей эпохе социализировались. Это не значило, что за ними не присматривали и не подсказывали, как поступать в том или ином деле. В первобытной общине все – и дети, и взрослые, должны были беспрекословно слушаться старших как более опытных, и все племя повиновалось его старейшинам. И за детьми приглядывали, чтобы они по недомыслию не пытались, к примеру, зимой растревожить медведя в берлоге, а старики остановили бы взрослого, но недостаточно опытного охотника, решившего в одиночку пойти за десятки верст по диким лесам разведать новые угодья для ловли дичи.

Однако не следует думать, что в отношениях взрослых и детей в первобытную эпоху было все идиллически. У многих племен, долго живших в условиях первобытности или с ее пережитками, еще до недавнего времени сохранялось такое явление как инфантицид – убийство младенцев в голодные годы, чтобы не было лишних едоков. Может быть, этими племенами и двигало чувство некоего сострадания, так как дети, чей растущий организм требовал больше пищи, особенно часто и мучительно умирали от голода, тем не менее, для нашего сознания этот обычай выглядит весьма зловеще.

С окончанием каменного века и распространением производящего хозяйства, меняется и общественное сознание людей. Земледелие и скотоводство, став основой жизни, требуют сложного труда и навыков, а возможность собственноручно увеличить свое благосостояние порождает такие пороки в обществе, как зависть, жадность, пренебрежение к другим. Люди начинают соперничать друг с другом за богатство. Собирательство теперь редко играет серьезную роль в хозяйстве, а пахать землю и пасти большие стада скота, тем более оберегая их от возможных грабителей, детям не под силу. Их роль в хозяйстве все больше сводится к вспомогательной. Собственно, помогая старшим, они и учатся постепенно сами вести хозяйство.

Но теперь у детей и взрослых все меньше общих тем для разговоров. Постепенно детское общество как бы несколько дистанцируется от взрослого. Кроме того, детей начинают ограждать от общения с духовно-испорченными личностями, чтобы они не взяли тех за пример. Младшее поколение перестает участвовать в «сугубо взрослых» беседах, а так же, с ранних лет их приучают к субординации перед старшими, в частности, накладывая на них ритуальные ограничения и обязательства: не играть возле взрослых, приветствовать их первыми и тому подобное.

Если в первобытном обществе каждый человек просто был объективно вынужден слушаться главенствующих в племени, иначе он не выжил бы в диком мире, то теперь возможность самому добывать себе пропитание земледелием и скотоводством вызывало искушение пренебречь указаниями старшин и жить, как хочется, самому.

Однако это грозило обернуться хаосом, враждебностью людей друг к другу из-за конкуренции за поля, пастбища и другие блага. Тогда стало бы плохо всем, поэтому молодых приучали видеть в тех, кто старше, беспрекословный авторитет сызмальства. За непослушание применялись и методы наказания детей сообразно данному времени. И все же в традиционном патриархальном сельском обществе дети, достигшие возраста, в котором уже серьезно могли помогать по хозяйству, не ограничивались от взрослой среды совершенно. Как с серьезными помощниками, с ними приходилось вести серьезные хозяйственные беседы. Характерные примеры вовлечения детей в работу приводятся в поэме Н. Некрасова «Крестьянские дети».

С развитием производящего хозяйства и появления в нем прибавочного продукта, открывавшего путь к обогащению, в человеческом сознании укрепляется представление о собственности. Ею древние родовые общины считали не только имущество, скот, посевные и пастбищные земли, но и членов рода. В одиночку человеку было еще очень трудно прожить, и он фактически принадлежал своему клану.

Враждуя между собой, родовые общины захватывали одна у другой людей и заставляли их трудиться в своем хозяйстве, чтобы было больше рабочих рук. Так появилось рабство. Общины торговали и своими соплеменниками. Прежде всего молодыми девушками: роль женщины в хозяйстве эпохи патриархата была не столь велика, как роль мужчины, зато обмен девушками между родами позволял избежать плохо сказывающихся на наследственности кровосмесительных браков. И сейчас у многих народов мира сохраняется обычай платить за невесту ее родственникам. В тяжелые же голодные годы бедные общины продавали и своих мужчин, как правило, маленьких мальчиков, которые еще себя не показали как ценные работники или помощники.

В древних цивилизациях, где повышение качества обработки земли и переход основного управления

В древних государствах особенно распространяется торговля детьми. Все рекорды по ней побило общество Древнего Рима в эпоху своего расцвета: благосостояние римлян было в общем высоким, детей рождалось много, а всех их кормить и воспитывать было весьма сложным делом. Зажиточные бездетные семьи легко могли купить ребенка у более бедных семей, а при рождении младенца тот принимался в семью только после того как ее глава брал его на руки. Если отец этого не делал, ребенка уносили из дома и оставляли где-нибудь в людном месте. Обычно «отказников» подбирали работорговцы и сутенеры, всегда желавшие даром получить дорогой живой товар. Но если все-таки нового хозяина младенцу не находилось, тот, естественно, умирал.

В Древней Греции, в отличие от других стран античной эпохи, государство, наоборот, очень внимательно относилось к воспитанию подрастающего поколения. Античная Греция была конгломератом ряда городов-государств (полисов), в своих внутренних делах полностью самостоятельных и саморегулирующихся. Понятно, что городские власти могли хорошо контролировать жизнь населения своего города и прилегающих селений. Поэтому они старательно заботились о благополучии и воспитании своих будущих граждан. В греческих полисах существовало обязательное общее образование для детей граждан.

А в Древней Спарте дети, по-видимому, большую часть времени воспитывались в общественных школах, где их обучали гимнастическим упражнениям, умению стойко переносить тяжелые физические испытания и жить организованно. Слабых и больных младенцев отец не имел право воспитывать: старейшины общины приказывали оставлять их умирать в ущелье.

В других греческих полисах родители хотя и имели значительную власть над детьми, государство все равно могло вмешиваться в дела их воспитания. Так, в Древних Афинах действовал закон, согласно которому сын имел право не содержать отца в старости, если тот ранее не научил его какому-нибудь ремеслу. В одной древнегреческой комедии мать жалуется школьному учителю сына на плохое поведение того дома, и просит принять соответствующие меры, что может свидетельствовать о том, что полномочия общественного представителя (учителя) в отношении ребенка были шире, чем родительские. Кстати, сейчас подобные законы действуют в некоторых штатах США.

Как жили дети в каменном веке: детство настоящих Флинстоунов

Каменный век — самый древний период развития человечества до начала летописной истории (приблизительно свыше 2 млн лет назад). Данный культурно-исторический период характеризуется тем, что на его протяжении люди изготавливали орудия труда и охоты преимущественно из камня, дерева и кости. Каменный век делится на древний (палеолит), средний (мезолит) и новый (неолит).

Какой была жизнь детей в палеолите, чем они играли, как развивались и чему учились? Об этом — в нашем материале.

О тинейджерстве

Когда: 3,3 млн — 500 000 лет назад

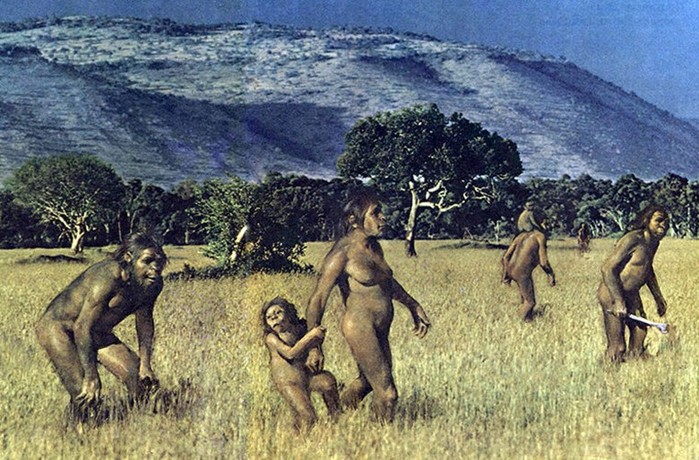

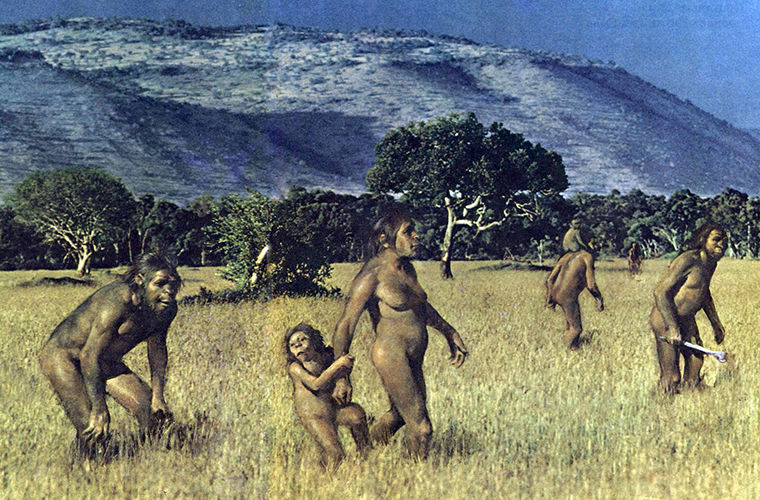

Кто: Австралопитеки, человек работающий, гейдельбергские люди, неандертальцы

Взросление у австралопитеков наступало гораздо раньше, чем у нас, и подкрадывалось, как лось в кустах черники, — неожиданно. Подросткового периода почти не было: вчерашний дурашливый детеныш вдруг становился серьезным взрослым. Это ученые определили не только по найденным останкам, но и в результате наблюдений за взрослением наших ближайших родственников — шимпанзе, которых вполне можно сравнить с австралопитеками. После рождения дитя австралопитека быстро росло и достигало половой зрелости, предположительно, к 12-15 годам.

Однако главной фишкой нашего вида был развивающийся мозг, который тянулся к знаниям. Человек создан для того, чтобы учиться — именно благодаря природному любопытству мы покорили космос и изобрели интернет. А учиться нужно в детстве, поэтому оно все больше растягивалось во времени — наши предки взрослели все медленнее. У человека работающего (Homo ergaster), жившего от 1,8 до 1,4 млн лет назад, темпы взросления были уже чем-то средним между обезьяной и современниками.

Настоящее «долгое и счастливое» детство появилось только у человека гейдельбергского — около 500 000 лет назад. Похожие на наши темпы взросления были уже и у наших «двоюродных» братьев — неандертальцев (хотя темпы роста отдельных частей тела могли отличаться от наших — к примеру, у них раньше прорезывались зубы).

Неудивительно, что в современном технократичном мире, где столько всего нужно освоить, подростковый возраст растянулся на 12-14 лет, и уже появляются предложения ученых продлить возраст тин до 24 лет.

О стрессе

Когда: 400 000 — 30 000 лет назад.

Кто: Гейдельбергские люди, неандертальцы, сапиенсы

Несмотря на то что биологическое взросление у неандертальцев, гейдельбергских людей и первых Homo sapiens было похоже на современное, их психологическое детство заканчивалось также быстро, как и у австралопитеков, — лет в 10-12. Дети начинали работать наравне со взрослыми: делать каменные орудия, украшения, ходить на охоту.

Анализ останков двух мальчиков из знаменитого захоронения Сунгирь (33 000 — 34 000 лет назад) во Владимирской области говорит о том, что в свои 12-14 лет эти ребята износили свои кости до такой степени, что скрупулезные антропологи смогли определить основной род их занятий. Первый всю жизнь только и делал, что совершал замашистые движения рукой (вероятно, метал дротики), а второй что-то ковырял (поскольку в захоронении найдены тысячи бус из костей мамонта, ученые предполагают, что именно их изготовлением он и занимался).

Еще тяжелее складывалось детство неандертальцев. Есть свидетельства, что они старели быстрее, чем мы (а еще из-за разных по сравнению с нами темпов развития отдельных частей тела неандертальские малыши, несмотря на юный возраст, были похожи на своих суровых взрослых: очень крупные челюсти, скошенный подбородок, толстый свод черепа, мощное надбровье и здоровенные зубы). Исследования останков девятилетнего неандертальца, жившего в пещере Окладникова на Алтае около 28 000 — 29 000 лет назад, показали, что его кости по своей структуре сравнимы с костями нашего современника, которому больше 50 лет. Это говорит о большом физиологическом стрессе. Ребенок, вероятно, выполнял тяжелую физическую работу, причем постоянно.

Так что мышечный рельеф у детей палеолита (как неандертальцев, так и сапиенсов) был развит не хуже, чем у румынского атлета Джулиано Строе, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса в свои нежные пять лет. Неудивительно, что и продолжительность жизни среднестатистического неандертальца едва ли дотягивала до 30 лет.

О радостях

Когда: 3,6 млн — 14 000 лет назад

Кто: Австралопитеки, гейдельбергские люди, сапиенсы

Кое-какие приятности были даже у австралопитековой детворы. В местности под названием Лаэтоли, находящейся в Танзании, найдены отпечатки ног австралопитеков — ребенка и взрослого, которые прошли здесь 3,6 млн лет назад. Отпечатки говорят о том, что во время ходьбы мама держала малыша за руку, а тот, ухватившись за нее, совершал небольшие прыжки (то же самое любят делать и современные дети). Это и есть свидетельство самой древней игры наших предков.

А вот сами игрушки появляются куда позже. Впрочем, это только те, что нашли ученые. Ведь известно, что в куклы играют даже девочки-шимпанзе (мальчики так не делают), используя при этом обычные палки. Дерево, кожа, шерсть или воск, из которых делают игрушки современные аборигены и которые составляют основное наследие любой древней культуры, не сохраняются, поэтому можно предположить, что игрушки появились очень давно.

Первые же свидетельства каменных игрушек относят ко времени гейдельбергских людей: 250 000 — 160 000 лет назад. Именно такие игрушки — крошечные каменные рубила длиной 4,4 см и весом 17 г — найдены в местечке Квинтелуйхен в Голландии. Интересно, что часть орудий сделаны из рук вон плохо, часть имеют среднее качество, а часть не уступают настоящим «взрослым» рубилам. Из этого ученые делают вывод, что некоторые игрушки делали детям взрослые, а некоторые они учились мастерить сами.

Это и был один из «школьных» предметов, заменявших древним современную алгебру или литературу. Но были и другие «уроки»: рисование и лепка из глины. Это видно по наскальным изображениям и скульптурам тех времен, которые аналогичны голландским рубилам: искусно выполненные бизоны из глины в пещере Тюк-д’Одюбе (Франция, 14 000 лет назад) соседствуют с корявыми статуэтками, сделанными явно неумелой детской рукой.

Еще одной древней игрушкой является мяч. Во французской пещере Фонтанэ обнаружены следы ударов о пол глиняного мяча, который бросали двое детей почти 14 000 лет назад.

О родительской заботе

Когда: 427 000 — 29 000 лет назад

Кто: Гейдельбергские люди, неандертальцы, протосапиенсы, сапиенсы

У наших предков было довольно голодное детство — прежде чем что-то поесть, это надо было еще добыть. И потому дети были не в пример самостоятельнее нынешних чад. Хотя родители о них заботились, но едва ли больше, чем это принято в современных племенах.

Древние вполне любили своих отпрысков, даже если те были не такими, как все. Пример тому — череп гейдельбергского ребенка из испанской пещеры Сима-де-лос-Уэсос с датировкой 427 000 лет назад. Несчастный страдал слишком ранним зарастанием затылочного шва, из-за чего его голова приобрела нестандартную форму — с очень вертикальным лбом и слабо выступающим назад затылком. Тем не менее, он все-таки дожил до определенного возраста, а это значит одно: о нем кто-то заботился.

Другой пример относится к нашим еще более близким родственникам — останкам Homo helmei (протосапиенсы) из пещер Схул и Кафзех в Израиле. 100 000 лет назад здесь жил ребенок, больной гидроцефалией. Его, вероятно, любили не только при жизни, но и после смерти, потому что похоронен он с какими-то особыми почестями: в его могиле лежало печеное страусиное яйцо, сама же яма была накрыта каменной плитой (могилы обычных детей, как правило, имеют другой инвентарь: каменные орудия, посыпка охрой, костяные бусы).

Впрочем, родительские чувства не влияли на необходимость прохождения обрядов инициации, которые появились как минимум 30 000 лет назад и были распространены почти повсеместно. Есть мнение, что одного из мальчиков, погребенных в вышеупомянутом захоронении Сунгирь, тоже готовили к такому обряду. В его костях ученые обнаружили дефицит цинка, что говорит о том, что бедняга ел очень мало мяса, которое в те времена (34 000 лет назад) было более чем стандартной пищей. А ведь запрет на употребление обыденного меню при подготовке к ритуалу инициации практикуется племенами и сегодня, так что ничего не мешало делать это и в те далекие годы. А еще парнишка мог стать объектом жертвоприношения — об этом, возможно, свидетельствует дырка от копья на его тазовой кости.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Флинтстоуны-младшие: детство в каменном веке

Наши предки не только рано взрослели, работали наравне со взрослыми и проходили кровавые обряды инициации, но и выглядели как румынский атлет Джулиано Строе, попавший в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого сильного ребенка планеты.

О тинейджерстве

| 3,3 млн — 500 000 лет назад |

| Австралопитеки, человек работающий, гейдельбергские люди, неандертальцы |

Взросление у австралопитеков наступало гораздо раньше, чем у нас, и подкрадывалось, как лось в кустах черники, — неожиданно. Подросткового периода почти не было: вчерашний дурашливый детеныш вдруг становился серьезным взрослым. Это ученые определили не только по найденным останкам, но и в результате наблюдений за взрослением наших ближайших родственников — шимпанзе, которых вполне можно сравнить с австралопитеками. После рождения дитя австралопитека быстро росло и достигало половой зрелости, предположительно, к 12–15 годам.

Однако главной фишкой нашего вида был развивающийся мозг, который тянулся к знаниям. Человек создан для того, чтобы учиться — именно благодаря природному любопытству мы покорили космос и изобрели интернет. А учиться нужно в детстве, поэтому оно все больше растягивалось во времени — наши предки взрослели все медленнее. У человека работающего (Homo ergaster), жившего от 1,8 до 1,4 млн лет назад, темпы взросления были уже чем-то средним между обезьяной и современниками.

Настоящее «долгое и счастливое» детство появилось только у человека гейдельбергского — около 500 000 лет назад. Похожие на наши темпы взросления были уже и у наших «двоюродных» братьев — неандертальцев (хотя темпы роста отдельных частей тела могли отличаться от наших — к примеру, у них раньше прорезывались зубы).

Неудивительно, что в современном технократичном мире, где столько всего нужно освоить, подростковый возраст растянулся на 12–14 лет, и уже появляются предложения ученых продлить возраст тин до 24 лет.

О стрессе

| 400 000 — 30 000 лет назад. |

| Гейдельбергские люди, неандертальцы, сапиенсы |

Несмотря на то что биологическое взросление у неандертальцев, гейдельбергских людей и первых Homo sapiens было похоже на современное, их психологическое детство заканчивалось так же быстро, как и у австралопитеков, — лет в 10–12. Дети начинали работать наравне со взрослыми: делать каменные орудия, украшения, ходить на охоту.

Анализ останков двух мальчиков из знаменитого захоронения Сунгирь (33 000 — 34 000 лет назад) во Владимирской области говорит о том, что в свои 12–14 лет эти ребята износили свои кости до такой степени, что скрупулезные антропологи смогли определить основной род их занятий. Первый всю жизнь только и делал, что совершал замашистые движения рукой (вероятно, метал дротики), а второй что-то ковырял (поскольку в захоронении найдены тысячи бус из костей мамонта, ученые предполагают, что именно их изготовлением он и занимался).

Исследования останков девятилетнего неандертальца, жившего в пещере Окладникова на Алтае около 28 000 — 29 000 лет назад, показали, что его кости по своей структуре сравнимы с костями нашего современника, которому больше 50 лет

Еще тяжелее складывалось детство неандертальцев. Есть свидетельства, что они старели быстрее, чем мы (а еще из-за разных по сравнению с нами темпов развития отдельных частей тела неандертальские малыши, несмотря на юный возраст, были похожи на своих суровых взрослых: очень крупные челюсти, скошенный подбородок, толстый свод черепа, мощное надбровье и здоровенные зубы). Исследования останков девятилетнего неандертальца, жившего в пещере Окладникова на Алтае около 28 000 — 29 000 лет назад, показали, что его кости по своей структуре сравнимы с костями нашего современника, которому больше 50 лет. Это говорит о большом физиологическом стрессе. Ребенок, вероятно, выполнял тяжелую физическую работу, причем постоянно.

Так что мышечный рельеф у детей палеолита (как неандертальцев, так и сапиенсов) был развит не хуже, чем у румынского атлета Джулиано Строе, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса в свои нежные пять лет. Неудивительно, что и продолжительность жизни среднестатистического неандертальца едва ли дотягивала до 30 лет.

О радостях

| 3,6 млн — 14 000 лет назад |

| Австралопитеки, гейдельбергские люди, сапиенсы |

Кое-какие приятности были даже у австралопитековой детворы. В местности под названием Лаэтоли, находящейся в Танзании, найдены отпечатки ног австралопитеков — ребенка и взрослого, которые прошли здесь 3,6 млн лет назад. Отпечатки говорят о том, что во время ходьбы мама держала малыша за руку, а тот, ухватившись за нее, совершал небольшие прыжки (то же самое любят делать и современные дети). Это и есть свидетельство самой древней игры наших предков.

Часть орудий сделаны из рук вон плохо, часть имеют среднее качество, а часть — не уступают настоящим «взрослым» рубилам. Из этого ученые делают вывод, что некоторые игрушки делали детям взрослые, а некоторые они учились мастерить сами

А вот сами игрушки появляются куда позже. Впрочем, это только те, что нашли ученые. Ведь известно, что в куклы играют даже девочки-шимпанзе (мальчики так не делают), используя при этом обычные палки. Дерево, кожа, шерсть или воск, из которых делают игрушки современные аборигены и которые составляют основное наследие любой древней культуры, не сохраняются, поэтому можно предположить, что игрушки появились очень давно.

Первые же свидетельства каменных игрушек относят ко времени гейдельбергских людей: 250 000 — 160 000 лет назад. Именно такие игрушки — крошечные каменные рубила длиной 4,4 см и весом 17 г — найдены в местечке Квинтелуйхен в Голландии. Интересно, что часть орудий сделаны из рук вон плохо, часть имеют среднее качество, а часть не уступают настоящим «взрослым» рубилам. Из этого ученые делают вывод, что некоторые игрушки делали детям взрослые, а некоторые они учились мастерить сами.

Это и был один из «школьных» предметов, заменявших древним современную алгебру или литературу. Но были и другие «уроки»: рисование и лепка из глины. Это видно по наскальным изображениям и скульптурам тех времен, которые аналогичны голландским рубилам: искусно выполненные бизоны из глины в пещере Тюк-д’Одюбе (Франция, 14 000 лет назад) соседствуют с корявыми статуэтками, сделанными явно неумелой детской рукой.

Еще одной древней игрушкой является мяч. Во французской пещере Фонтанэ обнаружены следы ударов о пол глиняного мяча, который бросали двое детей почти 14 000 лет назад.

О родительской заботе

| 427 000 — 29 000 лет назад |

| Гейдельбергские люди, неандертальцы, протосапиенсы, сапиенсы |

У наших предков было довольно голодное детство — прежде чем что-то поесть, это надо было еще добыть. И потому дети были не в пример самостоятельнее нынешних чад. Хотя родители о них заботились, но едва ли больше, чем это принято в современных племенах.

Древние вполне любили своих отпрысков, даже если те были не такими, как все. Пример тому — череп гейдельбергского ребенка из испанской пещеры Сима-де-лос-Уэсос с датировкой 427 000 лет назад. Несчастный страдал слишком ранним зарастанием затылочного шва, из-за чего его голова приобрела нестандартную форму — с очень вертикальным лбом и слабо выступающим назад затылком. Тем не менее, он все-таки дожил до определенного возраста, а это значит одно: о нем кто-то заботился.

Другой пример относится к нашим еще более близким родственникам — останкам Homo helmei (протосапиенсы) из пещер Схул и Кафзех в Израиле. 100 000 лет назад здесь жил ребенок, больной гидроцефалией. Его, вероятно, любили не только при жизни, но и после смерти, потому что похоронен он с какими-то особыми почестями: в его могиле лежало печеное страусиное яйцо, сама же яма была накрыта каменной плитой (могилы обычных детей, как правило, имеют другой инвентарь: каменные орудия, посыпка охрой, костяные бусы).

Впрочем, родительские чувства не влияли на необходимость прохождения обрядов инициации, которые появились как минимум 30 000 лет назад и были распространены почти повсеместно. Есть мнение, что одного из мальчиков, погребенных в вышеупомянутом захоронении Сунгирь, тоже готовили к такому обряду. В его костях ученые обнаружили дефицит цинка, что говорит о том, что бедняга ел очень мало мяса, которое в те времена (34 000 лет назад) было более чем стандартной пищей. А ведь запрет на употребление обыденного меню при подготовке к ритуалу инициации практикуется племенами и сегодня, так что ничего не мешало делать это и в те далекие годы. А еще парнишка мог стать объектом жертвоприношения — об этом, возможно, свидетельствует дырка от копья на его тазовой кости.

Использованы материалы и видеолекции антрополога Станислава Дробышевского